Tristesse animal noir – Théâtre de la Colline

Triptyque incandescent de facture apparemment classique – avant, pendant, après : trois points de suture auxquels s’ajointent trois modes de narration – Tristesse animal noir est le récit d’une traversée quasi-épique de la forêt. Six amis – ex-amants, jeunes parents, frère et sœur – s’éloignent de la jungle des villes, un soir de canicule, pour pique-niquer dans les bois et dormir à la belle étoile là où, depuis 34 jours, la nature sèche et assoiffée attend la pluie. Les règlements de compte s’étalent sur l’herbe, au milieu des victuailles. On mastique son pain et ses copains tandis que le premier coup de feu est donné par les didascalies qui, loin de se réduire à de simples indications scéniques, marquent le coup d’envoi de la tragédie. Remarquablement denses, intenses et soignées, prises en charge par le corps des acteurs, elles s’incorporent à la choralité éclatée des voix et nous font pénétrer de plain pied au cœur de la forêt. Tout autour, on entend grouiller la rumeur : on sent l’odeur des pins, de l’herbe fraîche ; on entend la carapace des scarabées gratter à l’écorce des arbres, le crépitement des brindilles sèches. La forêt, ce domaine sacré, où l’homme s’est retiré pour contempler la nature, sidéré par elle, ignorant encore qu’il y sera bientôt piégé.

À la langue quotidienne, carnassière et piquante de « La fête » succède la langue brûlée vive par «Le feu », et enfin la langue sourde et muette du retour à « La ville ». En une fraction de seconde, en un craquement d’allumette, on bascule d’un niveau à l’autre. Les personnages, alternant entre la fiction et son récit, sont à la fois voyants et vus. Troublante phénoménalité de la parole qui rend présent l’événement sans le représenter. Un « futur rétrospectif », vertigineux, un avertissement qui retentit comme un appel lointain dispersé dans les cendres, ressuscité par la parole de ceux qui ont vu et revivent devant nous un drame immémorial. Un dédoublement apparent qui étire les identités, les rendant complexes, multiples, réflexives. Le mode de narration à la 3ème personne n’affecte pas le détachement mais le retournement : ce sont les hommes qui sont parlés par la langue. C’est cet affrontement direct avec la réalité – de la peur et de la mort – rendu par la mise en scène radicale et frontale de Nordey, qui propulse les héros en arrière. Soufflés, expulsés du dedans, de ce ventre où le regard, médusé, vire à l’oblique. Et en effet, tout se passe comme si, on ne pouvait parler de l’horreur qu’en la mettant à distance, qu’en faisant un pas de côté. Parler en 3ème personne, comme si, au fond, cela n’arrivait jamais qu’aux autres.

Une parole à la dérive, un mode narratif dérivé : un circuit de dérivation qui ne fait que suivre le chemin que le feu s’est frayé parmi eux. Le spectateur reçoit sous forme de témoignage un récit qui n’est pas passé mais présent, devant nous, en train d’avoir lieu, en temps réel. La physicalité du texte génère un hyperréalisme de la sensation : tout se passe comme si la température grimpait dans la salle. Devant ce feu qui prend sous nos yeux, nous éprouvons la chaleur, nous ressentons la brûlure. Il se passe là quelque chose qui relève de l’antique tragédie et de l’avancée du choeur qui décrit le drame sans que rien ne nous soit montré sur scène. Vision mentale et non scénique, soutenue par la langue de Hilling qui est une langue à fabriquer et mâcher des images. La mise en scène de Nordey fait en ce sens confiance au texte et au spectateur, sachant l’un capable d’affecter, l’autre de ressentir.

Il faut souligner le remarquable travail de traduction de Silvia Berutti-Ronelt ainsi que la sublime scénographie, matérielle, terrestre, archaïque, signée Emmanuelle Clolus.

Sur un tapis de braises scintillant – parterre d’ampoules enchevêtrées – les pieds des acteurs crépitent, hésitent, se frayent enfin un chemin difficile. Ils marchent sur les charbons ardents de cette intensité crépusculaire qui ne faiblit pas. Leur marche est longue, douloureuse, laborieuse. C’est la distance infinie qu’il leur faut parcourir pour survivre, le chemin qui les mènera de l’autre côté, du nôtre, celui des vivants, des rescapés, mais qui ne les ramènera jamais à l’endroit d’où ils viennent. Aucun d’entre eux n’ était préparé et rien maintenant ne sera plus jamais comme avant. Leur parole est mourante, leurs existences carbonisées par cette épreuve du feu qui brûle encore en eux, leurs entrailles rongées par la culpabilité. Un incendie meurtrier. Tous victimes et coupable du feu. Victimes : ils y ont laissé leur peau et leurs proches, certains plus que d’autres. Coupables : l’insouciance de la fête, la désinvolture des amants dont le regard a survolé la menace. Par leur faute, des animaux ont péri, des arbres ont brûlés, vifs, eux aussi. À la pluie des cendres argentées qui retombe au sol, triste et lasse, sont mêlées les chairs humaines, animales, végétales. Au sein de ce grand tout incandescent, tous se découvrent mortels.

Depuis cette clairière où l’on rejoint l’immensité, on s’aperçoit alors que la forêt n’est pas seulement une étendue, mais une profondeur. Pas seulement une surface mais une cavité. Un ventre dont ils sont presque tous recrachés. Soufflés comme les cendres d’un feu, poussières d’un drame dévastateur qui a rasé arbres, hommes et bêtes. Et tandis que l’herbe repousse, l’homme se redresse. Mais le degré des brûlures et du traumatisme n’est pas le même pour tous. Chacun surmonte, comme il le peut, à l’appui de ses ressources souterraines, le drame qui l’ a violemment propulsé au fond de lui-même. C’est quand, pense-t-on, le pire est passé, quand tout est derrière soi, que le plus dur est à venir : Que faire des cendres ? Que faire des morts ? Comment oublier l’odeur de la chair brûlée ? Pourra-t-on encore aimer, écrire des poèmes, vivre, après l’incendie ? Qu’est-ce qui s’est réellement consumé ? Est-ce seulement la chair que le feu a ravagé ?

Une interrogation sur le vivant que seul peut ébaucher celui qui revient de loin. Ce qui s’est passé restera entre les murs de la forêt, entre eux, entre les morts et les survivants. Ceux qui reviennent pourront simplement rapporter les faits. Les sensations resteront enfermées dans le creux d’un arbre. Les mots sont des brûlures encore vives, quand les survivants qui témoignent préféreraient se taire. Cadavres calcinés, corps consumés – arbres, hommes, animaux. La poussière éblouie qui retombe est blanc argenté, la nature est cristallisée, les hommes pétrifiés, statufiés en monuments aux morts de la forêt. On est bien loin de l’homme cartésien « maître et possesseur de la nature », ici la nature incandescente consume tout : les hommes, la faune, et la flore ; ici c’est la nature qui est aux commandes, qui s’emporte, s’embrase, fauchant ses enfants au passage, brûlant d’abord vive elle-même, se sacrifiant presque la première. Comme le rappelle cette citation de Thoreau, la nature est d’abord un élément métaphorique : « L’envers de ce qui est au-dedans de nous ». Le feu souterrain est lente combustion au dedans et en dehors de l’homme.

Ces hommes et ces femmes qui se tiennent debout sur scène devant nous font partie des arbres de la forêt. Ils ne sont pas simplement dans la forêt, mais ils sont cette forêt Une forêt d’hommes et de femmes, avalés par les flammes. Décimés par un drame qui égalise les hauteurs : on ne distingue plus un homme d’un tronc d’arbre, une chevelure d’un feuillage. Les corps calcinés des animaux au sol, cadavres de la forêt, victimes du feu, sont pareils à des bouts morceaux de bois. Un drame qui agit comme un révélateur, où s’alignent sur papier carbone, dans la camera obscura de la forêt, ces hommes et ces femmes que l’on croyait connaître ; les faibles, les lâches, les battants. Tous humains, trop humains. Chacun devient celui qu’il est.

Le troisième et dernier tableau : un espace clinique, aseptisé, où les mines sont grises, blanchies par la peur, noircies par le deuil. Un espace d’observation où tous sont placés en quarantaine, où chacun se met à l’écart des autres, recueilli sur lui-même, comme s’il était encore piégé par le feu, parmi les animaux empaillés, trophées du feu de la forêt, immortalisés. Espace clos, enfermement sous cloche clinique où les contradictions explosent : faut-il se sentir coupable ou victime ? Doit-on appeler la police ou les pompes funèbres ? Se rendre à l’enterrement ou enjamber le deuil ? Le groupe est pulvérisé, les rapports bouleversés, la parole disloquée. Certains liens se distendent froidement, d’autres se resserrent. C’est au troisième acte que les personnages, revenant tant bien que mal à eux, disent « je » pour la première fois.

Partir en pique-nique et s’apercevoir que l’on est mortel. Qu’il n’y a pas que les forêts qui brûlent, que l’incendie exprime tout ce dont la nature est capable. Inquiétante étrangeté en nous et à laquelle nous appartenons. Un feu ravageur, à la lumière duquel, les relations complexes se simplifient : dépouillées par les circonstances, elles parlent vrai. Reliés au grand tout, pan cosmique, les hommes s’aperçoivent qu’ils sont cendres qui s’en retourneront à la cendre. Êtres de passage, infiniment fragiles, poussière cosmique volatile, particule élémentaire facilement inflammable.

Nora Monnet

Tristesse animal noir

D’Anja Hilling

Mise en scène de Stanislas Nordey

Avec Valérie Dréville, Vincent Dissez, Thomas Gonzalez, Moanda Daddy Kamono, Frédéric Leidgens, Julie Moreau, Laurent Sauvage et Lamya Regragui

Du 11 janvier 2013 au 2 février 2013

Du mercredi au samedi à 20h30

Le mardi à 19h30

Le dimanche à 15h30

Tarifs : de 11 à 29 euros

Réservation au 01.44.62.52.52

Durée : 2h20

Théâtre de la Colline

15, rue Malte-Brun

75020 Paris

M° Gambetta

Articles liés

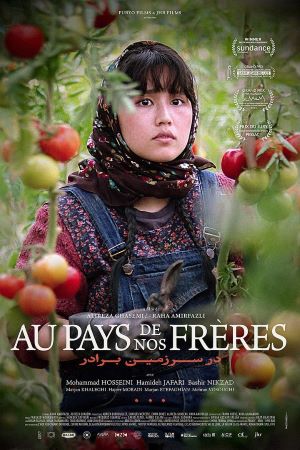

“Au pays de nos frères” en salle le 2 avril

Iran années 2000 : dans l’ombre de l’invasion américaine, une famille élargie de réfugiés afghans tente de reconstruire sa vie dans “le pays des frères”. Une odyssée sur trois décennies où Mohammad, un jeune étudiant prometteur, Leila, une femme...

La saxophoniste Virginie Daïdé en concert au Sunset Sunside pour la sortie de son nouvel album

Avec While We’re Strollin, la saxophoniste de jazz Virginie Daïdé, leadeure à suivre selon Jazz Magazine, s’est équipée d’un dictaphone pour écrire les morceaux dans les rues de Paris. Accompagnée, dans son quartet, du batteur de légende Tony Rabeson,...

“Lève-toi” un spectacle musicale à voir au Théâtre Essaïon

Sarina, chanteuse belge à la vision singulière, célèbre les voix iconiques qui ont transcendé les frontières du possible. Sarina est aveugle et depuis toute petite elle a peur d’être réduite à son handicap et mise dans une boite. C’est...