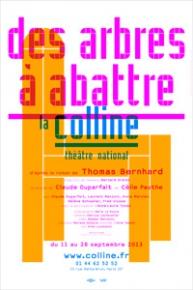

Des arbres à abattre – La Colline

Il fallait oser commencer par un interminable soliloque du narrateur, qui ne bouge pas de son fauteuil à oreillettes pendant près d’une heure. Ce premier et long tableau plonge le spectateur dans l’épaisse prose de Thomas Bernhardt sans que l’on détache les yeux de cet écrivain vieillissant (joué par Claude Duparfait), recroquevillé dans un coin de scène peu éclairé et déversant sur un mode tragi-comique toute l’attraction et la répulsion qu’il éprouve pour une classe viennoise d’artistes bourgeois.

Avec la délectation du dégoût et du mépris sur lesquels il s’interroge lui-même, ce narrateur qui n’est autre que Thomas Bernhard, met quasiment en place tous les personnages que nous ne verrons en réalité que beaucoup plus tard. Ces personnages qui l’obsèdent et dont il ne peut se détacher malgré sa haine, sont essentiellement le couple des Auersberger, qu’il n’avait pas vu depuis trente ans et chez qui il a bêtement accepté d’aller dîner, ce dont il se repent déjà. Il les a retrouvés aux funérailles de leur amie commune, La Joana, artiste qui s’est pendue, elle qui toujours, se souvient le narrateur, fixait ses yeux sur la beauté du monde. Ainsi plongé dans une introspection infinie qui se déplie et revient sans cesse sur les mêmes obsessions avec hargne, humour et cynisme, le narrateur se remémore les dîners passés que donnaient les époux Auersberger, autour d’une romancière en vogue et d’un comédien célèbre et ridiculement parfois mais aussi pathétiquement imbu de lui-même. Ainsi la société viennoise artistique et mondaine est campée, détestable, médiocre et follement désespérante tout autant que grotesque, séduisante et irrésistible.

Trois mouvements

Ce n’est qu’après cette longue et prodigieuse première partie que surgissent sur scène les personnages évoqués, prenant place autour d’un piano à queue, se dandinant entre cigares et pâtisseries fines, chacun faisant son numéro d’artiste déchirant tout en s’accrochant à des envolées inspirées qui dégoulinent d’une culture plaquée et évitant sans toujours y parvenir le gouffre d’un désespoir mondain alcoolisé. Laissant ces conversations de salons se vautrer dans une prétention savante, le narrateur se fait discret, silencieux, laissant le spectateur que nous sommes être pris au piège brillant et vain de ces artifices bourgeois insupportables, indispensables néanmoins, supports de la création et de la littérature, car s’ils n’étaient pas là pour provoquer un aussi magistral rejet, qu’en serait-il du roman à venir ?

C’est là tout l’ambigüité du narrateur-Thomas Bernhard. Assassin de ses hôtes, il s’en nourrit. Et la question qui taraude l’auteur prend forme, venant s’immiscer, cinglante et bouleversante, celle de la nécessité d’écrire et de créer, l’impérieuse bataille qui se livre contre la réalité en y prenant appui. Il fallait une équipe exceptionnelle de comédiens pour laisser venir avec subtilité l’interrogation de l’artiste sur sa propre urgence à créer, pris dans le flux des souvenirs et des projections, mêlant en sa conscience les composantes du temps, fuyant les souvenirs et les domptant en les recréant sans cesse. Cette interrogation est la colonne de la troisième partie où caracolent en un rythme de fugue tous les personnages et le narrateur revenu parmi eux.

Entre la deuxième et la troisième partie, la Joana qui ne sera jamais sur scène apparaît dans des images projetées sur un rideau mi-opaque, sur le Boléro de Ravel et dans une beauté sonore et visuelle qui interrompt le cours des conversations, comme pour subjuguer le spectateur par un instant de beauté, contrepoint sublime des agitations mondaines de ceux qui courent aveuglément après ce que Joana, sans doute, voyait.

Dans cette mise en scène remarquablement intense qui, disons-le, donne à entendre théâtralement la part du romancier Thomas Bernard, les comédiens sont d’un extraordinaire raffinement, habiles en leur déplacement et leur phrasé, à la hauteur renversante de cette fascinante société viennoise.

Isabelle Bournat

Des arbres à abattre

D’après le roman de Thomas Bernhard

Adaptation et mise en scène de Claude Duparfait

En collaboration avec Célie Pauthe

Avec Claude Duparfait, Laurent Manzoni, Annie Mercier, Hélène Schwaller, Fred Ulysse et la participation d’Anne-Laure Tondu

Du 11 au 28 septembre 2013

Du mercredi au samedi à 21h

Le mardi à 19h

Le dimanche à 16h

Tarifs : de 14 à 29 euros

Réservations par téléphone au 01.44.62.52.52

Durée : 2h10

La Colline

15, rue Malte-Brun

75020 Paris

M° Gambetta

Articles liés

« Les Parallèles » : comédie romantique douce amère sur la difficulté à se rencontrer

À l’heure du speed dating et de la multiplication des sites de rencontres, Alexandre Oppecini imagine une rencontre entre deux êtres que tout oppose, sur le pas d’une porte qui devait s’ouvrir sur une fête de crémaillère avec des...

Découvrez les artistes diplômés du Centre National des Arts du Cirque à La Vilette

Rendez-vous incontournable avec la relève du cirque, ce spectacle sous chapiteau à La Villette est l’occasion de découvrir les artistes tout juste diplômés du CNAC – Centre National des Arts du Cirque. Pour les jeunes talents qui arpentent la...

MINIATURE : l’expo événement pour les 10 ans de la Galerie Artistik Rezo

La galerie Artistik Rezo et FIGURE s’associent pour présenter la troisième édition de l’exposition MINIATURE : un événement unique en son genre à l’occasion des 10 ans de la galerie. Cette édition réunit plus de 80 artistes français et...