Charlotte, personnage de film, entretien avec Benoît Jacquot

Comment est né votre goût pour l’Opéra ?

Benoît Jacquot : Ma culture musicale n’était pas très opératique et encore moins portée vers l’opéra italien ou français. C’est Daniel Toscan du Plantier qui a beaucoup insisté pour que je filme Tosca, alors que je ne me sentais pas d’affinités particulières avec cette œuvre ou avec ce répertoire. Comme j’étais proche de Daniel et que j’avais plutôt tendance à accepter ce qu’il me proposait, j’ai fini par lui dire oui. Et je ne l’ai pas regretté, parce qu’en travaillant sur cette œuvre, j’ai découvert une musique qui me touche beaucoup, au point qu’encore aujourd’hui, il est rare que je passe une journée sans en chanter un air.

Mais lorsque Toscan du Plantier vous a proposé Tosca, il avait sûrement une idée précise de la manière dont vous alliez l’aborder, lui qui était spécialiste du film d’opéra et qui avait déjà produit le Don Giovanni de Losey, la Carmen de Rosi, etc.

B.J. : Oui, sans doute, mais il ne parvenait pas vraiment à me l’expliquer et moi, je ne comprenais pas pourquoi il s’adressait à moi. Autant je voyais pourquoi il avait demandé Don Giovanni à Losey ou Carmen à Rosi, autant je ne voyais pas le lien qu’il établissait entre Tosca et moi. La seule explication qu’il pouvait me donner était plutôt anecdotique : comme il avait déjà engagé Roberto Alagna et Angela Gheorghiu pour le film et que ces deux chanteurs avaient un peu une réputation d’animaux dangereux, il comptait sur moi, qui avait déjà dirigé pas mal d’acteurs célèbres, pour les dompter. Je n’ai bien sûr pas eu à les dompter, car j’ai eu en face de moi des êtres exquis, qui ne demandaient qu’à participer et à s’améliorer, un peu comme de jeunes comédiens à qui je donnais la chance d’un premier grand rôle…

Un peu plus tard, Toscan m’a quand même donné une explication plus solide : il pensait qu’entre l’ardeur, le feu de Tosca et l’approche clinique, géométrique que je pouvais y poser, il se passerait quelque chose de fort. Et je crois que ce raisonnement se défendait.

Mais alors que la plupart des metteurs en scène de films d’opéras ont opté pour le réalisme, l’illusion cinématographique, vous vous en éloignez en montrant, par exemple, les répétitions…

B.J. : Cela part d’une crainte que j’ai toujours eue à l’opéra et qui est le règne de la convention. Je sais que les amateurs d’opéra jouissent de cette convention et je n’ai rien contre, mais cela ne m’habite pas. Et ce qui m’intéressait, c’était d’exhiber cette convention, de la décliner sous toutes ses formes possibles – aussi bien scéniques, documentaires que cinématographiques -, de sorte que dans un même geste, je l’exalte et la mette à distance. En fait, d’une manière générale, je tiens beaucoup à montrer, dans le même temps que je montre quelque chose, comment je le montre. Et comment procèdent ceux qui m’accompagnent. Dans mes films, par exemple, les acteurs – et plus spécialement les actrices – sont mis en scène de telle sorte que ce qui est donné à voir est autant ce que je suis en train de raconter qu’un documentaire sur ce qu’eux (ou elles) sont en train d’interpréter, et même sur eux-mêmes. Mais il ne s’agit pas pour autant d’une mise à distance délibérée, d’une sorte de brechtisme dogmatique. Non, au contraire, parce qu’à la fin, lorsque c’est réussi, il y a quelque chose qui se joint et n’est pas d’ordre intellectuel, mais qui fabrique une émotion rare, décuplée.

Comment vous est venue la proposition de mettre en scène ce Werther qui a d’abord été présenté au Covent Garden de Londres en 2004 et que nous allons voir à Paris?

B.J. : C’est Antonio Pappano, qui dirigeait Tosca pour le film et avec qui je m’étais très bien entendu, qui me l’a proposé. A l’époque, il était déjà directeur musical du Covent Garden et comme il cherchait un metteur en scène pour cette œuvre, il a sans doute pensé qu’il valait mieux s’adresser à un Français. Comme pour Tosca, j’ai été le premier étonné, car je ne connaissais pas du tout cette œuvre et je ne voyais pas très bien ce que je pouvais y apporter. De plus, je n’avais jamais fait de mise en scène de théâtre. On me l’avait souvent proposé, mais je n’avais jamais eu le temps. L’enjeu était donc particulièrement grand pour moi et j’ai abordé le travail avec beaucoup d’appréhension, mais, là non plus, je n’ai rien regretté parce que j’ai eu beaucoup de plaisir à monter cette œuvre, qui m’a touché et qui a provoqué en moi un plaisir inattendu : elle recèle un charme pathétique très français, et d’autant plus français qu’elle est tirée du Werther de Goethe, un monument national allemand que j’admire beaucoup.

Mais justement, à ce titre, et en tant que passionné de littérature, n’avez-vous pas souffert de l’affadissement du texte orgininal par les librettistes de Massenet?

B.J. : Non, parce que j’ai pris l’œuvre pour ce qu’elle était, sans chercher systématiquement à me référer à Goethe. Et d’ailleurs, je la trouve habilement construite : il ne s’agit plus d’une élégie sur le mal de vivre, mais d’un mélodrame français qui obéit à une musique et à un agencement dramatique que je trouve extrêmement raffinés. Et puis j’aime bien le cheminement de cette œuvre, qui émane d’un compositeur français sur un sujet allemand, mais qui a d’abord été refusée à Paris pour être créée à Vienne où elle a eu un grand succès, avant d’être reprise à Paris où elle n’en a plus eu… J’aime aussi le regard que Massenet pose sur l’Allemagne de Goethe.

Un des autres points importants est le fait que, dans l’opéra, le personnage de Charlotte prend une importance aussi grande que celui de Werther (à l’inverse du roman où, bien sûr, puisqu’il s’agit d’un roman épistolaire, tout passe par Werther). Et du coup, dans mon spectacle, Charlotte est devenue un personnage féminin très proche de ceux de mes films : c’est une femme qui est confrontée à une décision qui engage toute sa vie et celle de ceux qui l’entourent, comme Isabelle Huppert dans Villa Amalia, par exemple, mon dernier film, qui décide de tout quitter pour partir à la recherche de son origine. Ce sont des thèmes qui sont très proches de moi.

Avez-vous transposé Werther à une autre époque que celle indiquée par le livret?

B.J. : Non, dans ce spectacle, j’ai voulu être « littéral », je n’ai pas essayé de ruser avec les indications du livret. Il s’agit bien sûr du regard d’un metteur en scène contemporain sur une œuvre du passé, mais mon but a été avant tout de retranscrire l’émotion que m’avait procurée cette musique très mélancolique et très simple, de montrer l’intimisme qui est en son cœur. Cela dit, je n’ai rien contre les transpositions quand elles sont porteuses de sens, mais là, ça m’aurait semblé superflu, ça aurait été contraire à l’esprit de l’œuvre.

Allez-vous changer des choses pour cette reprise parisienne?

B.J. : Non, pas fondamentalement. Mais je suis heureux de le reprendre, parce que j’ai une distribution qui devrait me permettre d’aller encore plus loin dans le détail et de rendre parfaitement crédibles les personnages. Et je voudrais modifier quelques détails : par exemple, j’ai lu une critique, suite aux représentations de Londres, qui me reprochait d’avoir utilisé des enfants du même âge pour représenter les frères et sœurs de Charlotte, ce qui n’est pas très vraisemblable pour une fratrie. C’est une critique juste et je vais m’efforcer d’y remédier…

On connaît votre goût pour la psychanalise, est-ce que l’Opéra, avec son cortège de passions, d’exaltations, de sublimations ou de morts vous ouvre le champ d’investigation particulièrement riche?

B.J. : Pas là où l’on pense que ça pourrait se passer. Ce qui m’intéresse plutôt et me pose des questions que l’on pourrait associer à la psychanalyse, c’est la psyché des chanteurs eux-mêmes en train de travailler. Il faut avoir vu un chanteur – et plus encore une chanteuse – dans les minutes qui suivent la fin d’une représentation pour comprendre l’engagement physique et émotionnel que cela représente. C’est comme un sportif de haut niveau, mais avec la dimension artistique en plus. Dans le cadre protégé qu’est une scène, il se révèle des affects, des gestes pulsionnels qui seraient impossibles ou criminels dans le lien social ordinaire. Cela fait penser aussi au « théâtre de la cruauté » d’Artaud. Ce dépassement permanent, cette mise hors de soi a quelque chose de proche de l’aliénation. C’est presque inquiétant. A la toute fin de Tosca, après qu’elle se soit jetée du Château Saint-Ange, j’ai mis un plan où l’on voit Angela Gheorghiu pousser un profond soupir de soulagement. On comprend mieux alors le bouleversement physique qui s’est produit en elle.

Propos recueillis par Patrick Scemama,

Pour le magazine En Scène ! Le journal de l’Opéra National de Paris

A retrouver sur le site de l’Opéra National de Paris

Articles liés

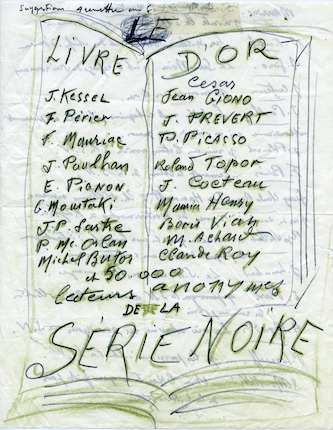

“La Série Noire au cinéma. 80 ans d’écrans noirs et de nuits blanches” : la nouvelle exposition de la Galerie Gallimard

À l’occasion des 80 ans de la collection “Série Noire”, la Galerie Gallimard présente une nouvelle exposition, “La Série Noire au cinéma. 80 ans d’écrans noirs et de nuits blanches”, du 28 mars au 13 mai 2025. À propos...

Le Théâtre de Poche-Montparnasse présente la pièce “Scarlett O’Hara, la dernière conférence de Vivien Leigh” par Caroline Silhol

Inoubliable Scarlett d’”Autant En Emporte le vent”, déchirante Blanche Dubois du “Tramway Nommé Désir”, star aux deux oscars, Vivien Leigh eut pour partenaires Clark Gable, Marlon Brando, Simone Signoret, Warren Beatty… Elle forma avec Sir Laurence Olivier “le couple...

Avant-première : “MEXICO 86”, un film de César Diaz au Centre Wallonie Bruxelles

1986. Maria, militante révolutionnaire guatémaltèque, est depuis des années exilée à Mexico où elle poursuit son action politique. Alors que son fils de 10 ans vient vivre avec elle, elle devra faire un choix cornélien entre son rôle de...