La Jetée de Chris Marker, un roman-photo d’après-guerre

La Jetée, Chris Marker © Diaphana Distribution Argos Films

En 1962, Chris Marker réalisait La Jetée. Retour sur ce film expérimental de 28 minutes qui reflète les expériences ayant marqué les débuts de la vie du réalisateur.

Après avoir étudié la philosophie, Chris Marker rejoint la résistance française puis l’armée américaine. Il deviendra ensuite photographe et vidéaste.

Pour réaliser La Jetée, Chris Marker fait défiler ses photographies sur une bobine et construit une narration relatée par une voix off et des textes. L’ensemble est accompagné d’une bande-son provenant de la discographie de Trevor Duncan.

Le film raconte l’histoire d’un homme qui, lorsqu’il était enfant, a assisté à un meurtre sur la jetée d’Orly. Le souvenir qu’il en garde est le visage d’une femme. Quelques années plus tard, une troisième guerre mondiale éclate et rend la surface terrestre inhabitable. L’homme est retenu captif dans un camp souterrain sous le palais de Chaillot pour voyager dans le passé afin de sauver l’humanité. Cependant, il y retrouve la femme de son souvenir et met sa mission de côté pour vivre pleinement son idylle. Les gardiens du camp tentent de les séparer mais l’homme parvient à retrouver la femme sur la jetée, le jour de son souvenir. Lorsqu’il se précipite pour la rejoindre, l’un des gardiens l’abat froidement, devant un jeune garçon qui n’est autre que lui-même. Il a assisté, sans le savoir, à sa propre mort. Le narrateur déclare alors la phrase finale : “Rien ne distingue les souvenirs des autres moments : ce n’est que plus tard qu’ils se font reconnaître, à leurs cicatrices”.

Dans sa forme, le court métrage s’inspire du roman-photo, un genre proche de la bande dessinée et dans lequel une narration est conduite par des bulles de textes sur des photographies. Marker reprend le principe de succession de photographies en séquences narratives pour l’adapter au cinéma, en remplaçant les bulles par une voix off et la composition sur papier par un montage qui utilise les techniques cinématographiques classiques, comme le champ-contrechamp, les plans larges alternant avec les plans serrés, la transition fondue, etc. Cela donne un premier effet surprenant à l’œuvre, qui apparaît comme une bobine de film saccadée ou comme un album-photo animé. Cette association permet également à l’artiste d’exprimer son talent de photographe à travers des images épurées et graphiques en noir et blanc.

La forme est fidèle au récit, qui évoque la manière dont nous construisons nos souvenirs. Quoi de mieux pour l’illustrer que la photographie, considérée comme un moyen d’immortaliser la mémoire et qui, comme les souvenirs, ne sont pas fidèles à la réalité ? Nous observons les souvenirs a posteriori des événements auxquels on les rattache. Ainsi, nous assistons dans le film à des sauts dans le temps de manière décousue. Face à la violence, l’homme trouve parfois refuge dans un souvenir agréable. C’est ce que raconte Marker à travers son héros, imaginant un passé avec une femme qu’il n’a jamais fréquentée ailleurs que dans son souvenir. À force de l’y faire apparaître, il finit même par avoir une “confiance muette” en elle. Peu importe que son idylle soit irréelle, tant qu’elle lui donne la force dont il manquait : “Ce visage, il se demanda longtemps s’il l’avait vraiment vu, ou s’il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir.”

Cela résonne pleinement dans un contexte post Seconde Guerre mondiale où l’homme pouvait chercher des échappatoires à sa réalité. Seulement, le souvenir du héros finit par l’envahir au point qu’il s’y voit mourir. Le film pourrait passer pour un conte moderne dont la morale tiendrait en une phrase : “Il comprit qu’on ne s’évadait pas du temps”.

Articles liés

“Zourou, au-delà des mots”, inspiré d’une histoire vrai, à découvrir au Théâtre de L’Œuvre

Lola, une jeune fille de 13 ans atteinte d’un trouble sévère du langage, est une adolescente pleine de fougue et de fantaisie, malgré les obstacles qu’elle rencontre. Dans sa chambre, la danse est un refuge où elle peut s’exprimer...

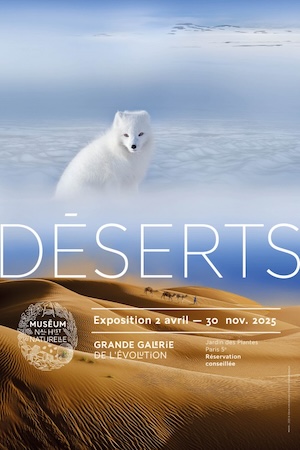

“Déserts” : la nouvelle exposition événement du Muséum national d’Histoire naturelle

L’exposition “Déserts” vous invite à un voyage à travers les milieux les plus extrêmes de notre planète. Des vastes étendues désertiques aux paysages glaciaires des pôles, plongez au cœur de ces territoires inhospitaliers et découvrez les incroyables stratégies d’adaptation du vivant...

L’artiste autrichien Bernhard Buhmann expose “Echoes in the Machinery” à la galerie PARIS-B

Jusqu’au 19 avril, PARIS-B présente “Echoes in the Machinery”, la première exposition personnelle de l’artiste autrichien Bernhard Buhmann à la galerie. À travers cette série inédite, l’artiste explore les complexités du monde contemporain, où la technologie, la communication numérique...