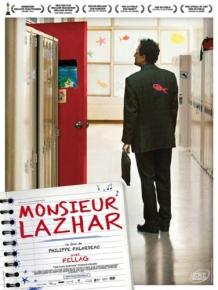

Fellag et Philippe Falardeau – interview

Qu’est-ce qui vous a inspiré l’idée de ce film ?

Philippe Falardeau : Je suis parti d’une pièce de théâtre basée sur le désir de l’auteure, Evelyne de la Chenelière, de se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre. Elle avait écrit jusque là des pièces de théâtre qui parlaient de relations hommes-femmes entre les personnes de sa génération, et là elle s’est dit « je veux parler de quelque chose, d’un point de vue qui m’est étranger » et elle a donc imaginé cette histoire de Bachir Lazhar, que j’ai vue il y a cinq ans.

Au départ, c’était une pièce solo, c’est-à-dire qu’il n’y a qu’une seule personne sur scène, ce personnage de Bachir Lazhar, avec un ancrage dans son histoire à lui, en Algérie, et puis le rôle qu’il va jouer auprès des élèves endeuillés à Montréal.

Le début du film peut ressembler à un fait divers, mais c’est plutôt le contraire en fait ; c’est le fait divers qui a fini par suivre. Car quand j’ai fait le film, au début, je me suis dit « C’est quand même peut-être un peu exagéré ; une suicidée dans une classe ! » Et là j’ai appris quelques mois après qu’une enseignante s’était immolée dans une école en France – au début de cette année, je crois – donc la réalité finit toujours par dépasser la fiction, malheureusement.

Fellag, vous êtes vous-même un exilé, vous avez dû fuir votre pays en raison de pressions exercées à votre encontre. Cette situation vous a-t-elle aidé à appréhender le personnage de Bachir Lazhar ?

Fellag : Eh bien, je crois qu’il y a plusieurs niveaux à cette réponse…

Moi je suis comédien. J’ai vécu un traumatisme moi-aussi, qui a été l’arrachement à mon pays, un arrachement qui ne s’est pas exercé sur moi de manière physique comme ça l’est pour Bachir, mais j’ai perdu des gens. Des proches, des amis, des membres de ma famille plus ou moins éloignée, des collègues de travail… Tout cela dans un pays où chaque jour, dans la presse, il y a un décompte des gens qui sont morts.

Je suis parti de ce pays. Ce pays, c’est ma matrice culturelle, mais aussi professionnelle, parce que je travaillais là-bas : je faisais des spectacles, j’étais engagé dans ma parole d’artiste. Comme la femme de Bachir ! Bachir est parti parce que sa femme a écrit un livre, et je suppose qu’il y a aussi perdu des amis…

En tant qu’artiste parti et traumatisé, j’arrive ici – j’habite en France depuis dix-sept ans maintenant – et puis je reçois et je lis l’histoire d’un personnage qui quitte son pays pour à peu près les mêmes raisons que moi. Il part au Canada et il lui arrive cette histoire incroyable…

Il y a donc chez moi une double résonnance : celle de l’homme et celle de l’artiste.

Car il y a une résonnance aussi au niveau de l’artiste qui lit un texte – une pièce de théâtre d’abord, et ensuite un scénario – qui est formidablement bien écrit, qui mène son personnage d’une façon éblouissante et qui raconte un personnage qui a mille facettes, qui vit et fait une résilience un peu tardive… Il passe de la mort, du désastre de sa famille perdue à un statut de réfugié qu’il n’arrive pas à avoir : il lui faut, à cinquante ans, aller raconter sa vie tous les jours à un avocat pour rester dans ce pays, sa femme et ses enfants étant restés derrière. Et il est attiré d’une façon irrationnelle par la lecture de ce fait divers à propos de cette école et de cette pendaison. Je crois qu’il est dans un état second ; il veut sauver ses enfants, réincarner sa femme. Il est tellement convaincant – parce qu’il a du charisme, qu’il est intelligent, et qu’il a une forte personnalité – que quand il raconte à la directrice qu’il enseigne depuis vingt ans, elle le croit. Et commence alors le processus de guérison par effet de miroir : ces enfants sont un peu les siens, et lui, Zelig1, dans la peau de l’enseignant, il se guérit. Et il retrouve aussi sa femme, qu’il aime, qu’il a perdue. D’autant plus qu’il n’était pas là, qu’elle a péri dans une situation absolument terrifiante.

Donc les deux ont résonné en moi : l’artistique et le vécu. Parce que ce personnage qui est toujours d’une dignité et d’une tenue incroyables, qui prend toujours les choses positivement, qui rentre dans cette société québécoise inconnue, comme une sombre forêt dans un conte, et qui arrive, de par son intelligence, pas à pas, à découvrir et à avancer, à se sentir bien dans cette société, ça m’a beaucoup touché.

Il y a une réplique que j’ai trouvée assez marquante dans le film, c’est durant la réunion parents-professeur, quand les parents de la petite Marie-Frédérique disent au personnage de Monsieur Lazhar que sa mission c’est de transmettre un savoir, pas d’éduquer leur fille…

Philippe Falardeau : Oui je suis plutôt contre ça. Je me souviens de l’écriture de cette scène, elle est venue sur le tard. A ce moment du film, je sentais qu’il y avait besoin d’une tension, parce qu’il n’y a pas de racisme envers Bachir Lazhar, il n’y a pas de tension religieuse ni de rejet xénophobe, mais je me disais qu’il faudrait quand même qu’il ne fasse pas l’unanimité. On m’a dit qu’au Japon, on appelait ça les « parents-monstres », le phénomène que représentent ces parents qui arrivent à l’école et qui essaient de dicter tout, et je crois qu’ils font une erreur de penser que les professeurs ne font que de l’enseignement. Ce n’est pas possible, ils ne peuvent pas faire que de l’enseignement, il faut qu’ils fassent de l’éducation, il n’y a pas le choix : les enfants passent plus de temps dans la classe qu’avec leurs parents à cet âge-là !

Fellag : Bien sûr, on ne peut pas faire l’école à des enfants de maternelle comme on le fait à la fac aux étudiants qui prennent des notes ! On a là un univers où tout doit être ensemble : l’enseignement, l’affectif, le savoir… Pour faire passer du savoir, il faut qu’il soit enrobé de regards, d’affection. C’est une mise en confiance qui permet d’apprendre. On le sait bien : avec un mauvais professeur de maths, on est mauvais en maths. Le professeur peut très bien être un excellent, un magnifique mathématicien, mais s’il n’est pas sympathique… Moi j’ai été très bon en maths jusqu’en 4e, et puis en 3e, on a changé de prof, et là, paf ! Car on a eu affaire à quelqu’un de violent, d’extrêmement prétentieux, et dans ces cas-là on n’écoute pas ; soit il nous fait peur ; soit on a envie de lui casser la gueule, mais on ne pense pas aux maths.

De fait, vous critiquez d’une manière assez virulente cette façon de désincarner l’enseignement…

Philippe Falardeau : Oui. Ma position est assez simple : peu importe le nombre de protocoles qu’on va imposer pour tenter d’éviter des cas de violence ou de pédophilie, il arrive toujours des malheurs comme ceux-là et on ne pourra pas tous les empêcher. Par contre entre temps on va déshumaniser les rapports entre les personnes avec toutes ces règles.

A titre d’anecdote, quand je faisais la préparation du film, je m’arrêtais près des cours d’écoles, et j’observais : je regardais les enfants jouer, à quoi ils jouaient, comment ils s’amusaient… Et je ne pouvais pas rester là plus de cinq minutes, sinon la police arrivait ! C’est louche, un homme qui regarde des enfants !

Dans le dossier de presse, vous dites que les enseignants sont pour vous les « héros des temps modernes ». Pourriez-vous développer un peu ?

Philippe Falardeau : Eh bien déjà ils sont sous-payés. Si on les compare à des joueurs de foot, qui ont une utilité relative dans la société…

Fellag : Oui, j’aime bien comment tu as dit ça, l’autre jour : « Ce sont des gladiateurs sous-payés ».

Philippe Falardeau : Oui des gladiateurs sous-payés. Parce qu’ils manipulent la matière brute la plus fragile et la plus importante, à savoir les enfants – des autres en l’occurrence. Ils sont sous-payés et ce sont des emplois à haut stress, majoritairement (en tous cas chez nous) occupés par des femmes, justement parce que c’est sous-payé et que les hommes refusent. Tandis que la femme est encore considérée comme devant assumer ce côté « mission »… Et bon, moi je veux bien accepter des disparités de salaire dans la vie, mais j’ai beaucoup de difficulté à accepter que des sportifs de haut niveau ou des avocats véreux gagnent plus. Je ne dis pas qu’il faut qu’ils gagnent 250 000 $ par année, mais pour moi c’est un non-sens qu’ils ne soient pas bien payés.

Propos recueillis par Raphaëlle Chargois

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=gPNMgaFUYPU[/embedyt]

De Philippe Falardeau

Avec Mohamed Fellag (Bachir Lazhar), Sophie Nélisse (Alice), Émilien Néron (Simon), Danielle Proulx (Mme Vaillancourt), Brigitte Poupart (Claire), Louis Champagne (le concierge), Jules Philip (Gaston) et Francine Ruel (Mme Dumas)

Durée : 95 min.

A découvrir sur Artistik Rezo :

– la critique de Monsieur Lazhar par Raphaëlle Chargois

– les films à voir en 2012

Articles liés

3e édition du Prix Art Éco-Conception : l’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 6 avril !

L’association Art of Change 21 agit en faveur de la réduction de l’impact environnemental de l’art contemporain avec un prix unique en son genre, le Prix Art Éco-Conception, organisé en partenariat avec le Palais de Tokyo. Art of Change...

“Le Spleen de Paris” un voyage à travers les poèmes de Baudelaire à la Comédie Saint-Michel

A travers dix poèmes en prose, le spectacle nous plonge dans le monde de Baudelaire, à une époque charnière où la modernité frappe à chaque coin de rue. C’est l’époque des grands travaux du baron Haussmann qui transforme complètement...

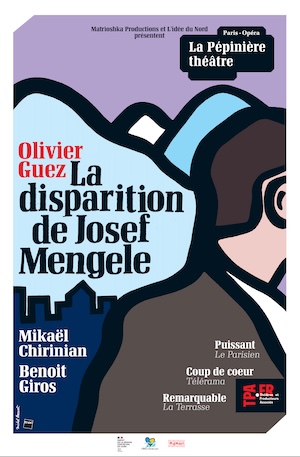

“La Disparition de Josef Mengele” adapté à La Pépinière théâtre

Une des plus grandes chasses à l’homme de la fin du XXe siècle. 1949 : Josef Mengele débarque à Buenos Aires. Caché sous une fausse identité, l’ancien médecin tortionnaire d’Auschwitz croit pouvoir s’inventer une nouvelle vie. L’Argentine de Juan...