Cannes 2017, jour 5 : perdre ses repères

|

70ème festival de Cannes du 17 au 28 mai 2017 |

compte-rendu du dimanche 21 mai Approcher le milieu de festival, c’est commencer à ressentir la fatigue, ne plus savoir quel jour on est, mais continuer à s’abreuver de films et de rencontres. Mal du pays. Peut-être parce qu’on est en milieu de festival, je traîne cette impression d’être là depuis des semaines et de ne jamais pouvoir rentrer. Ma famille me manque, mon sommeil me manque, ma vie me parait loin. C’est la petite phase dépressive du milieu, une sorte de moment où, là tête sortie de l’eau, on prend conscience de la bulle dans laquelle nous sommes tous ici. Ne me demandez pas ce qu’il s’est passé dans le monde ces 5 derniers jours, je suis incapable de répondre. Et, comme beaucoup, j’ai aussi beaucoup de mal à savoir quel jour de la semaine on est. Ici, les dimanches ressemblent aux mardis et aux jeudis. On ne sait plus quels films on a vu la veille ou l’avant veille, et encore moins dans quel ordre. Le quotidien est une bouillie de cinéma, entre déceptions et états de grâce. 8h30, on commence les festivités avec The Meyerowitz Stories, film Netflix (et donc huées conséquentes au moment de l’apparition du logo au générique) de Noah Baumbach, en compétition officielle. Ce drame en demi-teinte présente les Meyerowitz, père et fils au travers d’anecdotes aigre-douces. Le patriarche (brillamment interprété par Dustin Hoffman) est une figure toxique, artiste frustré et castrateur qui ne suscite que des sentiments négatifs chez ses enfants, lesquels s’évertuent pourtant à préserver un semblant de famille. Les sujets abordés, classiques et efficaces, et les performances d’acteurs (de Dustin Hoffman donc à Ben Stiller en passant par Adam Sandler, toujours efficace en loser attachant) ne rattrapent pas un réel défaut de rythme. Sans aucun doute une palme… dans la catégorie comédie dramatique qui sent la naphtaline. Je sors de la grande salle Lumière pour me rendre du côté de la salle Debussy pour Avant que nous disparaissions, film de Kiyoshi Kurosawa (dont on ne sait plus depuis quelques années à quel genre ils appartiennent, et c’est pas une qualité). S’il a délivré depuis le début des années 2000 des récits horrifiques au fond puissant, Kiyoshi Kurosawa semblait s’être un peu épuisé. Avant que nous disparaissions et ces extra-terrestres attelés à organiser une invasion imminente, ne dépasse pas le stade de la farce grotesque à la morale rance (ce qu’il faut pour sauver l’humanité d’elle-même, c’est une bonne guerre) ou franchement tarte (les extra-terrestres vont découvrir le concept d’amour… la suite va vous étonner). Quelle tristesse de voir ce maître passer de l’horrifique au soporifique à ce point. Son film cannois creuse toujours plus loin, mais j’ai entendu dire que Creepy (sortie en salles le 14 juin) avait de quoi nous redonner de l’espoir. Parce que Jasmine Trinca illumine son affiche, il était impossible de rater Fortunata (et aussi parce que sur la Riviera, on est toujours dans un mood à écouter de la variété italienne). Malheureusement, la présence solaire de l’actrice ne vient pas sauver ce drame pompier, excessif et larmoyant. Parce que le monde est injuste et ne s’évertue qu’à détruire les belles choses, la fortune ne sourit pas à Fortunata… à nous non plus, d’ailleurs. Il y a un phénomène un peu étrange cette année au festival de Cannes, c’est la constance des retards des projections. J’ai toujours beaucoup admiré avec quelle facilité, les personnels de la sécurité et du festival arrivaient à faire rentrer plusieurs centaines à plusieurs milliers de personnes dans un espace défini pour commence chaque projection à l’heure dite. Cette année, peut-être à cause des modifications des contrôles de sécurité, la majorité des projection commence avec un retard entre 15 et 40 minutes. Cela peut sembler dérisoire mais je vous assure que cela devient vite légèrement agaçant quand vous poireautez déjà depuis plus d’une heure dans la file dédiée à votre couleur de badge, ou quand votre emploi du temps ne vous permet déjà pas de vous hydrater ou de vous vidanger entre les films. Je sors donc cette fois de Fortunata convaincue que j’ai raté ma séance suivante. Mais je tente ma chance et, de façon tout à fait inespérée, je me retrouve sur le bord du tapis rouge au moment où l’équipe du film y pose le pied. J’admire pendant de longues minutes Nicole Kidman et le réalisateur John Cameron Mitchell dans le fracas épouvantable des photographes du tapis (entre flashs et hurlements) avant de fouler à mon tour la moquette rouge. How to talk to girls at parties est l’adaptation d’un comic de Neil Gaiman par le réalisateur de Shortbus et d’Hedwig and the angry inch. Je me demande bien qui n’est pas excité par cette phrase. Ce mariage libre et fou du punk et de la science fiction se permet toutes les audaces et Nicole Kidman elle-même s’y permet une récréation tout à fait délicieuse. C’est une de ces séances qui sont des respirations bienvenues, qui rappellent que le cinéma est aussi un divertissement et un espace d’expérimentation. John Cameron Mitchell excelle à l’exercice. Parce qu’on ne pouvait pas finir cette journée sur une note légère (on est à Cannes, tout de même, et c’est très sérieux, le festival de Cannes) la séance qui suit est celle du nouveau film du réalisateur autrichien Michael Haneke : Happy end. Parce que le monsieur a vu ses deux dernières sélections cannoises récompensées par une palme, on attend tous de savoir si Happy end le fera devenir le premier membre du club des réalisateurs titulaires de 3 palmes d’or. Il y a foule au moment de la projection presse. C’est simple, une poignée de porteurs de badges de ma couleur rentreront dans la salle. 1h15 d’attente pour rien. Il fallait bien que ça arrive. Une micro-pause plus tard, je m’installe dans la file d’attente avec plus d’1h d’avance encore pour le même film dans une salle plus petite. Je croise les doigts et la tension des journalistes de tous les pays autour de moi est palpable. Elle le devient plus encore quand la séance démarre avec 40 minutes de retard. Huées, cris, cohue et mouvements de foule ne mettent pas dans la meilleure des dispositions après une journée de projections. Pourtant, je rentre. Et je ne le regrette pas. Si je vous parie qu’il n’aura pas cette fois de troisième palme, il signe quand même un film aussi cruel que drôle sur la bourgeoisie industrielle. Et il convient aussi d’ajouter que le réalisateur de 75 ans a une maîtrise ahurissante des outils de communication de notre époque, du chat Facebook à Snapchat. Chapeau.

Lucile Bellan A découvrir sur Artistik Rezo : [Image 2017 © ARP Sélection] |

Articles liés

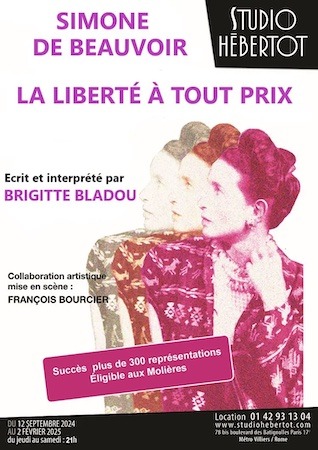

“Simone de Beauvoir, la liberté à tout prix” : un seule en scène de Brigitte Bladou au Studio Hébertot

Se vouloir libre, c’est vouloir les autres libres… De l’enfant sûre d’elle à l’adolescente insouciante, de la femme indépendante à la femme mûre et engagée qui ose ce que la plupart des autres ont peur de faire : être...

« Les Parallèles » : comédie romantique douce amère sur la difficulté à se rencontrer

À l’heure du speed dating et de la multiplication des sites de rencontres, Alexandre Oppecini imagine une rencontre entre deux êtres que tout oppose, sur le pas d’une porte qui devait s’ouvrir sur une fête de crémaillère avec des...

Découvrez les artistes diplômés du Centre National des Arts du Cirque à La Vilette

Rendez-vous incontournable avec la relève du cirque, ce spectacle sous chapiteau à La Villette est l’occasion de découvrir les artistes tout juste diplômés du CNAC – Centre National des Arts du Cirque. Pour les jeunes talents qui arpentent la...