Speedy Graphito : « La constante, c’est surtout le détournement »

|

Speedy Graphito : « La constante, c’est surtout le détournement » |

Pionnier de l’art urbain, mais surtout créateur joyeusement singulier, Speedy Graphito distille dans son œuvre une énergie inentamée, depuis trois décennies. Rencontre.

Continuez-vous à vous nourrir de votre enfance ? C’est vrai, j’y souvent allusion dans mes œuvres. Parce que c’est le moment où j’ai ressenti les choses les plus fortes. Quand on est petit, on est peut-être plus réceptif à vivre ses émotions pleinement, sans les contrôler. Je me souviens par exemple d’un épisode des Mystères de l’Ouest qui m’a beaucoup marqué, parce qu’il s’agissait de voyager dans des tableaux… J’ai aussi remarqué que si j’utilise des références, dans mes tableaux, venues de la propre enfance des gens, ils enlèvent un peu certaines barrières, ils y rentrent plus facilement. Le dessin a été très tôt présent dans votre vie… L’expression artistique m’a toujours intéressé. Les premiers dessins que j’ai de moi datent de la maternelle ! Ensuite, j’ai pris des cours de dessin. Et je me suis retrouvé à dessiner des décors de théâtre de quatorze à dix-neuf ans. J’ai voulu en faire mon métier, apprendre les techniques, et je suis passé par une école d’art, où j’ai fait aussi bien du dessin industriel que du nu. J’aimais l’art moderne, les peintres qui me parlaient le plus étaient Picasso, Miró, Warhol, Mondrian, Dalí… Mais aussi Géricault — j’allais beaucoup au Louvre. Après ce cursus classique, pourquoi avoir choisi de créer dans la rue ?

Et quelles ont été les réactions ? Les gens se demandaient pourquoi je faisais ça. D’autant que j’avais mis mon numéro, on m’appelait pour savoir qui j’étais. Mais je n’ai jamais eu de réaction vraiment désagréable. Pourtant, à l’époque, n’y avait pas grand-chose, à part quelques groupes de rock qui mettaient leurs noms sur les murs… Avec les quelques artistes qui créait alors dans la rue, on s’est vite retrouvé, parce que nos circuits étaient les mêmes : les Catacombes, le quartier des Halles qui était alors en construction, d’où beaucoup de palissades qu’utilisaient les artistes. Dès que l’un d’entre nous avait un plan pour exposer, il appelait les autres. Mais quel était le poids du lieu sur votre travail ? Créer dans la rue, c’est un peu un trou dans le temps, parce qu’il faut aller vite. Mais ce qui a surtout influencé mon travail, chaque fois, c’est le lieu de l’atelier. Tout ce que je vis est écrit dans ma peinture. Pour avoir vécu à la ville et en pleine campagne, je sais que j’y crée de manière différente. En ville j’ai un travail beaucoup plus agressif, parce que je suis confronté à beaucoup d’images extérieures : publicité, enseignes… On est un peu saturé d’images, et on est obligé de le combattre avec des images un peu plus agressives, un peu plus fortes, avec plus d’impact. La campagne, au contraire, favorise l’introspection : le temps est plus lent, je suis sensible aux changements de saison, à des questions plus intérieures. Cette lutte contre la saturation d’images, c’est l’une des constantes votre œuvre ? La constante, c’est surtout le détournement. Ce qui m’intéresse dans ces images qu’on nous impose, c’est d’y voir autre chose que ce pour quoi elles sont faites. Si on peut en faire quelque chose de plus poétique, de plus en rapport avec la vie, je trouve ça plus intéressant que ce qui est là seulement pour nous faire consommer. Vous parliez d’agressivité… En quoi ? Je veux dire par là que je veux créer des images fortes, qui ne soient pas neutres. Cela va avec l’usage que je fais de la couleur. J’aime parler de sujets de société que j’intègre à mon travail au fil du temps : le marché de l’art, la crise. Mais aussi, plus récemment, la façon dont Internet a changé la perception et la circulation des images. Aujourd’hui, on est saturé d’images sur la toile. Attention, il y a toujours du négatif et du positif dans toute chose : ce flot constant d’images, pour un artiste, est aussi source d’inspiration. Avant, j’allais dans une bibliothèque pour chercher des documents. Aujourd’hui, je tape un mot sur mon ordinateur et j’ai accès à des milliers d’images. Cela se retrouve, dans vos tableaux, dans des jeux de télescopages entre les images…

A la fin des années quatre-vingt-dix, vous avez décidé d’arrêter de créer dans la rue. Pourquoi ? D’abord parce que tout le monde se mettait à faire des images dans la rue, et je ne voyais pas l’intérêt de surcharger. Et je suis parti vivre à la campagne, où j’ai vécu d’autre choses. J’ai toujours eu du recul par rapport aux choses. Je me sens toujours en retrait, davantage observateur qu’acteur. Si j’ai fais du Street art, c’est toujours un peu en distance. En 1990, j’avais fait une expo « Speedy Graphito peint l’art moderne. » Je parlais des rapports, dans l’art moderne, de périodes qui ont cœxisté entre elles, des Impressionnistes jusqu’à des choses plus contemporaines, et je m’amusais à les mélanger. Par rapport au Street art, je me sens un peu dans la même position : je ne suis pas plus un artiste de Street art qu’un artiste contemporain, je me sens libre de voyager dans l’histoire de l’art. Dans votre série des « Picsou », vous vous moquiez de l’intérêt du marché pour l’art urbain… J’ai peint des Picsou avec des bombes aérosols, à cause de cette mise en a La bande dessinée, c’est un univers dont vous vous sentez proche ? Un super-héros ou un personnage de Walt Disney fait partie de la culture mondiale. C’est une référence de produit plus qu’une référence artistique — même si par ailleurs Walt Disney dessinait très bien. On n’est plus dans le domaine de l’art, et j’aime ce décalage. Ce sont des images fortes au niveau symbolique, compréhensibles dans le monde entier, et qui fournissent assez de personnages pour raconter beaucoup d’émotions de façon simple. Le symbole est déjà acquis, on n’a pas besoin de le raconter. L’un de vos grands chocs esthétiques, vous l’avez raconté, ça a été la confrontation avec un codex maya… Je suis tombé dessus dans un livre. Sur chaque image, on pouvait voir toute une histoire. Ce que j’aimais bien, c’était que par rapport à la bande dessinée où on a tendance à mettre les choses dans des cases, à partir d’un point A pour arriver à un point B, le codex permet la libre circulation de l’œil. C’est à l’observateur de se raconter sa propre image. C’est quelque chose que j’ai toujours aimé dans les peintures : qu’il n’y ait pas une interprétation figée mais que cela soit assez ouvert pour que chacun puisse y trouver ce qu’il cherche. Ca m’amuse toujours quand les gens me racontent ce qu’ils voient dans mes toiles : ils se projettent, ils se créent leur propre histoire. Certains voient des choses incroyables… J’accepte complètement que chacun se l’approprie. Signer « Speedy Graphito », c’était une façon de devenir vous-même un personnage ? Vous construisez souvent vos œuvres autour de personnages… Oui, certains reviennent, comme Astroboy, Mickey…. Ils deviennent pour moi familiers. Tant qu’ils ont des choses à raconter, je les laisse parler. Mes toiles racontent ma vie, même si ce n’est pas forcément visible. Ma prochaine exposition (1) sera concentrée sur le Lapinture, l’un des plus récurrents – je l’ai utilisé pendant vingt-cinq ans ! Il ressemble un peu à un lapin, avec des fers à cheval pour les bras et les jambes. C’est une représentation de la peinture, comme une muse, mais aussi une personne avec qui l’artiste vit. Il me permet de parler de mes rapports avec l’art, comme si c’était une personne avec qui j’étais marié. Je vis avec tous les jours, quasiment depuis que je suis né ! Il y a forcément des rapports comme dans un couple : parfois on est agacé, parfois on a besoin de temps, parfois tout se passe bien. Ce sont des rapports humains… Mais qu’est-ce qui a changé en vingt-cinq ans ? Peut-être la présence de l’informatique, qui tend à remplacer la présence. Les tableaux vont finir par être visibles uniquement sur Internet. Les gens, aujourd’hui, peuvent acheter les tableaux uniquement sur l’ordinateur. C’est-à-dire en dehors de tout rapport avec la matière ou la dimension de l’œuvre ! C’est perturbant pour un artiste… J’y ai consacré plusieurs œuvres récentes. Cela fait partie de mon quotidien, et j’ai envie de parler de ce qui me touche. Sophie Pujas (1) « Speedy Graphito, The Essential of Painting, 1987-2012 », Galerie Polaris, du 10 novembre au 22 décembre, 15 rue des Arquebusiers, 75003 Paris. Pour en savoir plus :

[Visuels (de haut en bas) : Lapinture Magazine, 2012, 150 x 120 cm, © Galerie Polaris // Chef d’œuvre à Lapinture, 1987. 195 x 260 cm, © Galerie Polaris // Collection Nicolas Laugero Lasserre // Cash, 2009. 60 x 60 cm. Acrylique sur palissade. Collection Nicolas Laugero Lasserre] |

Articles liés

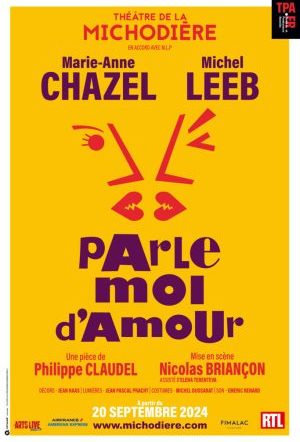

« Les Parallèles » : comédie romantique douce amère sur la difficulté à se rencontrer

À l’heure du speed dating et de la multiplication des sites de rencontres, Alexandre Oppecini imagine une rencontre entre deux êtres que tout oppose, sur le pas d’une porte qui devait s’ouvrir sur une fête de crémaillère avec des...

Découvrez les artistes diplômés du Centre National des Arts du Cirque à La Vilette

Rendez-vous incontournable avec la relève du cirque, ce spectacle sous chapiteau à La Villette est l’occasion de découvrir les artistes tout juste diplômés du CNAC – Centre National des Arts du Cirque. Pour les jeunes talents qui arpentent la...

MINIATURE : l’expo événement pour les 10 ans de la Galerie Artistik Rezo

La galerie Artistik Rezo et FIGURE s’associent pour présenter la troisième édition de l’exposition MINIATURE : un événement unique en son genre à l’occasion des 10 ans de la galerie. Cette édition réunit plus de 80 artistes français et...

Le monde des galeries me paraissait assez austère, je pensais qu’on n’y voyait seulement les œuvres de peintres vieux, voire morts. Je ne voyais pas comment ils pouvaient s’intéresser à mon travail ! Je me disais qu’il fallait attendre d’avoir soixante ans pour espérer vivre de sa peinture… Ceci dit, je suis arrivé sur le marché après la figuration libre : une écriture qui me parlait parce qu’elle était très colorée, un peu bande dessinée, basée sur l’énergie. Moi-même, je ne me sentais pas appartenir à un mouvement. Mais comme il y avait eu cette ouverture des galeries, elles m’ont répondu qu’elles avaient déjà pris des jeunes. Du coup, comme j’avais envie de montrer ce que je faisais, j’ai reproduit au pochoir les tableaux que je faisais dans mon atelier. Je voulais un jugement immédiat, extérieur. J’avais besoin de me confronter à des regards qui ne soient pas ceux des amis !

Le monde des galeries me paraissait assez austère, je pensais qu’on n’y voyait seulement les œuvres de peintres vieux, voire morts. Je ne voyais pas comment ils pouvaient s’intéresser à mon travail ! Je me disais qu’il fallait attendre d’avoir soixante ans pour espérer vivre de sa peinture… Ceci dit, je suis arrivé sur le marché après la figuration libre : une écriture qui me parlait parce qu’elle était très colorée, un peu bande dessinée, basée sur l’énergie. Moi-même, je ne me sentais pas appartenir à un mouvement. Mais comme il y avait eu cette ouverture des galeries, elles m’ont répondu qu’elles avaient déjà pris des jeunes. Du coup, comme j’avais envie de montrer ce que je faisais, j’ai reproduit au pochoir les tableaux que je faisais dans mon atelier. Je voulais un jugement immédiat, extérieur. J’avais besoin de me confronter à des regards qui ne soient pas ceux des amis !  J’aime bien raconter mes rapports avec le monde, et le faire à travers des superpositions, le mélange des langages. J’utilise aussi bien l’abstraction que la figuration, des choses très léchées que des choses très abstraites. Ces écritures différentes donnent une profondeur au tableau. Par exemple, j’aime beaucoup les couleures, qui pour moi disent un rapport à l’espace, à la matière, à l’énergie, au temps. Elles ont une dimension un peu aléatoire que je trouve forte. Les premières que j’avais faites, c’était suite à un voyage à Naples. Après un tremblement de terre, il y avait eu des injections de ciment dans les murs, ce qui donnait de grosses giclées sur tous les bâtiments. Ca m’a inspiré, parce que cela ramenait tout de suite à de la peinture…

J’aime bien raconter mes rapports avec le monde, et le faire à travers des superpositions, le mélange des langages. J’utilise aussi bien l’abstraction que la figuration, des choses très léchées que des choses très abstraites. Ces écritures différentes donnent une profondeur au tableau. Par exemple, j’aime beaucoup les couleures, qui pour moi disent un rapport à l’espace, à la matière, à l’énergie, au temps. Elles ont une dimension un peu aléatoire que je trouve forte. Les premières que j’avais faites, c’était suite à un voyage à Naples. Après un tremblement de terre, il y avait eu des injections de ciment dans les murs, ce qui donnait de grosses giclées sur tous les bâtiments. Ca m’a inspiré, parce que cela ramenait tout de suite à de la peinture…