Sebastião Salgado : “Ils me demandaient de les prendre en photo pour montrer leur détresse”

Lélia et Sebastiao, 2019 © Philippe Petit

Rencontre avec Sebastião Salgado, grand photographe social contemporain. Arrivé en France en 1969 pour fuir la dictature de son pays, le Brésil, avec sa femme Lélia alors qu’ils étaient encore jeunes étudiants, il a trouvé sa voie grâce à la photographie en noir et blanc. Il revient ici sur son parcours, nous parle du rôle de Lélia sans qui il ne serait pas là aujourd’hui, et de leurs projets passés comme futurs, à travers de nombreuses anecdotes.

Quand et comment avez-vous commencé la photographie ?

C’était en 1970, Lélia étudiait l’architecture à l’école des Beaux-Arts de Paris et elle devait acheter un appareil pour faire des photos d’architecture. On est allés en acheter un et ce fut mon premier vrai contact avec la photographie. Je me suis rendu compte que je pouvais enregistrer tout ce que je voulais, c’était fantastique ! À cette époque pour développer les films, la couleur coûtait cher alors que le noir et blanc était bon marché. Après mes études, j’ai passé 2 ans à Londres. J’étais économiste dans une très grande organisation internationale, et quand je partais pour des missions en Afrique, je prenais toujours mon appareil photo avec moi. Je me suis rendu compte que les photographies me donnaient dix fois plus de plaisir que les rapports économiques. Alors avec Lélia, on a pris la décision que je deviendrai photographe et nous sommes retournés à Paris. Au début, j’ai essayé de faire quelques photographies de sport, de mariage, mais je voulais déjà faire de la photographie sociale. À l’époque pour publier et vendre ses photos en France, il y avait énormément de presses parallèles que l’on appelait “petite presse” et qui faisaient d’énormes tirages. C’était surtout de la presse engagée, catholique, protestante, syndicale, etc. On leur demandait le sommaire et on partait photographier. À ce moment-là, on parlait énormément de la migration car il y avait des bidonvilles dans les alentours de Paris. Comme Lélia et moi étions des réfugiés, c’était très facile d’aller vers ces immigrés. J’ai fait plein de photos pour des presses sociales. Puis en 1973, il y a eu une énorme sécheresse au Sahel. Des amis qui travaillaient alors au Niger nous ont aidés à venir dans le Sahel pour photographier la distribution d’alimentation et toutes les populations qui commençaient à être des réfugiés. À l’époque on ne parlait pas beaucoup de ça mais ils étaient les premières victimes du réchauffement global. J’y ai réalisé une série de photos et quand on est rentrés, on les a développées dans le petit labo qu’on avait monté chez des copains. Mais je suis tombé malade à ce moment-là, Lélia est donc partie avec les photos pour les montrer à La Cimade, une association de solidarité protestante pour les émigrés, et au Comité Catholique. Ils ont acheté énormément de nos photos et quand Lélia est venue à l’hôpital où j’étais, elle est rentrée avec une corbeille non pas de fleurs mais de fruits, parce qu’on avait une envie folle de fruits à l’époque mais pas d’argent ! Quand je l’ai vue, je lui ai dit : “Mais tu es devenue folle ! Avec le peu d’argent qu’on a, acheter des fruits ?” et elle m’a répondu : “Mais non, regarde ce chèque !” J’étais guéri tout de suite. (Rires) Ces photos ont eu un impact énorme, elles m’ont ouvert beaucoup de portes car j’étais l’un des premiers photographes à avoir ces renseignements sur la sécheresse et à être allé sur place. J’ai ensuite eu une grande commande payée par le Conseil mondial des Eglises pour partir en Ethiopie et y faire une grande histoire. Voilà comment j’ai commencé ma vie de photographe. En 1974, j’ai été accepté dans l’agence Sygma mais je n’ai pas beaucoup aimé car l’appât du gain y était très grand. Donc je l’ai quittée et l’année d’après, je suis rentré dans l’agence Gamma, fondée par Raymond Depardon et d’autres photographes. À ce moment-là, c’était la “Révolution des Œillets” (ndlr : nom donné aux événements d’avril 1974 qui ont entraîné la chute de la dictature présente au Portugal depuis 40 ans) et la décolonisation des dernières colonies portugaises et européennes en Afrique : l’Angola, la Guinée, le Mozambique et le Sao. Comme je parlais portugais, je pouvais nouer des liens et j’ai pu m’organiser pour partir au Portugal, au Mozambique et en Angola. J’ai intégré l’agence Gamma de cette façon et j’ai commencé à être publié dans la grande presse américaine, allemande, française, etc.

Première photo de Sebastião : Lélia Wanick Salgado, Menthonnex, France, 1970 ©Sebastião Salgado

Aujourd’hui, faites-vous encore de l’argentique ?

Non, pas du tout. J’ai abandonné l’argentique en 2008. Une fois que je suis passé au numérique, je n’ai plus jamais photographié avec une caméra argentique parce que c’était très compliqué. Pour réaliser mon projet Genesis, je suis allé dans 30 pays ou régions du monde pendant 8 ans. Depuis le 11 septembre 2001, la sécurité dans le monde a complètement changé, notamment dans les aéroports. Les films argentiques qui passaient au rayon X étaient profondément affectés, ça devenait un enfer pour les photographes. Puis j’ai entendu parler du numérique et sa qualité était bien meilleure que l’argentique. Et d’un seul coup grâce au numérique, ce qui représentait tous mes films n’était qu’une petite boîte de 500 grammes ! On se sentait aussi plus proches de l’environnement car le développement et la fixation des films créaient une pollution énorme à cause des acides que l’on jetait. Je suis donc passé avec un très grand plaisir au digital.

Les photos dans les mines au Brésil, qui ont été publiées partout dans le monde, ont-elles changé votre vie ?

Non, ce qui a changé ma vie et ma photographie, c’est notre fils trisomique (ndlr : Rodrigo, leur second fils). Ce fils m’a énormément rapproché des gens, des groupes, du social, de la compassion, de la tolérance. Je ne peux pas séparer ma photographie de notre vie. Lélia m’a énormément aidé dans toutes les décisions. Aujourd’hui, beaucoup de gens font des analyses de mes photographies et font des suppositions héroïques qui n’ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Cette mine d’or au Brésil c’était une histoire intéressante mais quand je l’ai photographiée, je faisais déjà partie de l’agence Magnum, qui est la plus grande agence de photographie au monde, j’avais déjà des livres publiés et j’étais déjà un photographe connu. Elle n’a pas eu une énorme influence dans ma vie de photographe. Ce qui était intéressant dans ce projet, c’est ce qu’il a provoqué dans le retour au noir et blanc. Dans les années 80, tous les grands magazines, les journaux et la pub était en couleur. Quand je suis allé dans cette mine d’or, j’ai tout pris en noir et blanc. Je ne pensais pas que mon histoire intéresserait et finalement, tous les magazines du monde l’ont publiée. À partir de ce moment-là, on a vu un retour du noir et blanc dans les magazines. Il y a eu une évolution, non pas dans ma photographie mais pour le noir et blanc.

Serra Pelada, Brésil, 1986 © Sebastião Salgado

Vous avez réalisé tous vos projets ensemble avec Lélia ?

Oui, on a tout fait ensemble, tant du point de vue esthétique comme le choix de compositions, que dans le choix des sujets de fond. C’est Lélia qui dessine toute la présentation de notre travail, soit une exposition, soit un livre. Elle m’a accompagné dans une grande majorité de mes voyages, parce qu’elle ne peut pas dessiner des livres ou des expositions si elle ne vient pas voir par elle-même. Quand tu imagines une photo, ce qu’elle représente à la capture de l’image, ce n’est même pas 1% du temps qu’il faut pour représenter ces photos. Lélia a passé plus de temps sur mes photos que moi à les prendre. Il faut les réaliser, ça c’est mon travail. Mais il faut aussi les choisir, savoir comment les présenter, sur quel support, de quelle façon, il faut les illustrer, les référer, etc. C’est un travail d’équipe. Le photographe est seul uniquement au moment de presser le bouton.

Partiez-vous toujours avec une organisation ou partiez-vous parfois seul ?

Non, je suis déjà parti seul mais je ne photographiais pas tout de suite. Je suis parti tout seul lorsque j’ai fait un livre sur les paysans d’Amérique Latine. À l’époque, je n’avais pas beaucoup de sous, je partais en autobus avec les indiens, je marchais avec les communautés dans les montagnes. Lorsque j’arrivais là-bas, je demandais une réunion avec le chef de communauté et la communauté elle-même. Je leur expliquais pourquoi j’étais là et les gens acceptaient que j’aille vivre avec eux. Quelques fois je venais avec une organisation. On a un grand ami en Equateur, on partait ensemble dans les montagnes, lui était un jeune prêtre et moi jeune photographe. Il allait faire ses messes, visiter les communautés, il m’emmenait avec lui, me présentait aux gens et on vivait avec eux. J’aimais tellement être là-bas.

Comment réagissaient les gens quand vous les preniez en photo ?

Ça ne dérange pas les gens qu’on les prenne en photo. Je n’ai jamais eu un seul problème ou procès en photographiant les gens parce que je ne photographiais que s’ils donnaient une autorisation. Pas une autorisation écrite sur un papier, mais une autorisation passive. Tu sais ce que tu peux photographier ou non. Et quand je partais, je ne débarquais jamais tout seul en commençant à photographier les gens. Non, c’était à travers une organisation qui travaillait déjà avec les gens et qui leur avait expliqué qu’un photographe allait venir. Puis quand j’arrivais, je parlais à la communauté et j’expliquais pourquoi j’étais là. À partir de ce moment-là, je faisais partie de la communauté. Et puis je venais pour des semaines, quelquefois des mois pour vivre avec ces gens.

Vous avez vu des choses très dures. Quand vous reveniez de ces voyages, est-ce que le retour chez vous était compliqué ?

Pour certaines histoires, oui. Tout ce que j’ai fait n’était pas dur. De nombreuses fois, j’ai travaillé avec des communautés très pauvres mais qui vivaient dans une grande dignité. On a une manière de juger les gens et la richesse à partir des pays riches comme la France, les Etats-Unis ou autre. Mais quelques fois, la pauvreté n’est pas ce qu’on pense. Pour nous, la pauvreté c’est l’individualité, d’être seul, isolé. On peut avoir un compte en banque, un bon appartement mais avec une vie pauvre et vide. Il y’a des variables qu’on ne quantifie pas dans le modèle d’analyse de la qualité de vie, de la richesse. Si on quantifiait tout, les riches ne seraient pas aussi riches qu’on ne le pense et les pauvres ne seraient pas aussi pauvres qu’on ne le pense. J’ai vu de la souffrance et des situations très dures, comme la famine en Afrique et des réfugiés qui ne savaient même pas pourquoi ils étaient sur la route, qui avaient tout perdu à cause de guerres qui n’étaient même pas dans leur région. J’ai vu énormément de gens mourir de faim ou d’autres choses, mais pas un seul dépressif. Ils restaient des êtres humains dignes, solidaires, toujours en communauté. Beaucoup venaient à mon appareil comme s’ils parlaient dans un microphone, ils me demandaient de les prendre en photo pour montrer leur détresse. Le photographe est seul au milieu de tout ça, à essayer de savoir ce qu’il peut faire ou pas, s’il photographie ou non. Quelques fois je posais mes appareils photo par terre et je pleurais sans savoir quoi faire ! Evidemment, lorsque je revenais et que j’éditais mes photos, je revivais tous ces moments. Combien de fois je me couchais sur mes planches de contact pour pleurer, les mêmes larmes que celles pleurées là-bas. Beaucoup de gens ont critiqué mes photos, assis dans une salle chauffée et confortable, bien habillés, mais qui n’ont pas été là-bas. Donc toutes ces choses sont très confuses, très relatives.

Comment avez-vous eu envie de continuer après avoir vu toute cette souffrance ?

Je n’ai jamais photographié les choses parce qu’on me demandait de le faire. J’ai toujours fait les choses parce que je les avais choisies. Je le faisais pour mon idéologie, parce que je voulais aller là-bas ou parce que ça me révoltait. J’ai eu un privilège avec ce travail de pouvoir placer ma vie en haut de la vague de l’espoir. Les photographes sont les miroirs de notre histoire, ils sont les yeux de notre société.

Avez-vous gardé contact avec les gens que vous avez photographiés ?

Oui, beaucoup. D’ailleurs, tout le monde voulait venir à Paris donc on les accueillait chez nous. Ces photos et ces voyages tu les fais au centre d’une idéologie, d’une manière de vivre, les gens que tu rencontres sont des compagnons de route et deviennent des amis. Par exemple en Amazonie, j’étais accompagné d’un homme qui ne savait ni lire ni écrire mais qui savait monter un campement en forêt, pêcher dans de grandes rivières de l’Amazonie, monter dans les arbres, qui savait tout faire ! C’est devenu un grand ami. Aujourd’hui j’ai fini mon projet donc on ne travaille plus ensemble mais avec WhatsApp, on communique presque tous les jours, il envoie des choses alors qu’il sait à peine écrire, mais on se comprend et on a un échange tellement incroyable. On a donc gardé de très bonnes relations partout dans le monde.

Le film Le Sel de la Terre réalisé par votre fils, était-ce son idée ou celle de toute votre famille ?

Sebastião : Non, c’était son idée. Le film est sorti en 2014 mais il y a des images de son grand-père qui ont été tournées en 1998, il voulait déjà raconter l’histoire de notre famille des années avant. Il faisait une école de cinéma à Londres et il est allé au Brésil filmer son grand-père. Ce film, c’est l’histoire de son origine.

Vous et Lélia avez créé l’Institut Terra en 1998, continuez-vous d’y travailler ?

Oui, on y travaille tous les jours. Notre organisation est devenue la plus grande organisation environnementale du Brésil. On vient d’avoir un financement pour planter 5000 sources d’eau, c’est le plus gros projet de récupération d’eau au monde ! On a déjà planté plus de 3 millions d’arbres et dans les prochaines années on va encore en planter 1 million. Ce sont des arbres qui vont durer 1000 à 2000 ans. On a plus de 170 espèces d’oiseaux qui sont revenus, des jaguars, des singes, dans une forêt qui a été créée sur une terre complètement dégradée, qui n’avait plus d’eau.

Instituto Terra , Aimores, Brésil, 2001 © Sebastião Salgado

Instituto Terra, Aimores, Brésil, 2013 © Sebastião Salgado

Quel est votre prochain projet ?

C’est un projet sur l’Amazonie, on vient de compléter un travail de 7 ans. Fin 2019, quand la COVID-19 est arrivée, je venais de terminer de photographier. Avec Lélia pendant la quarantaine, on a édité, copié et préparé. On va faire une très grande exposition et éditer un livre de plus de 500 pages sur l’Amazonie. L’exposition se fera à la Philharmonie de Paris avec un concert de musique classique composé par Villa-Lobos, grand compositeur brésilien ayant beaucoup travaillé sur l’Amazonie, et une projection des photos. Il y a toute une présentation pour laquelle on pense pouvoir amener plusieurs de nos amis indiens qu’on a connus en Amazonie.

Et pour finir cette interview, auriez-vous des conseils pour des jeunes photographes ?

D’abord, il faut être sûr d’être un photographe. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés mais qui n’ont pas cette facilité à photographier. Le grand problème de ceux qui veulent faire de la photographie sociale, c’est qu’il faut une bonne connaissance de la société car être bon cadreur ne suffit pas. Lélia et moi avons donné des cours de photo au Japon et on conseillait à certains de ces jeunes qui étaient de vrais photographes, d’arrêter de ne faire que de la photo et de s’inscrire dans une université pour prendre des cours d’anthropologie, de sociologie, d’histoire ou de géopolitique, afin de comprendre la société dont ils font partie, pour que leurs photos aient un sens. Quand on la comprend et qu’on peut l’analyser, alors c’est plus facile de choisir ce qu’on va photographier. C’est ça qui nous a aidé tous les deux.

Retrouvez le travail de Sebastião Salgado sur son compte Instagram.

Le site de l’Institut Terra pour en savoir plus.

Propos recueillis par Marie Houssay

Articles liés

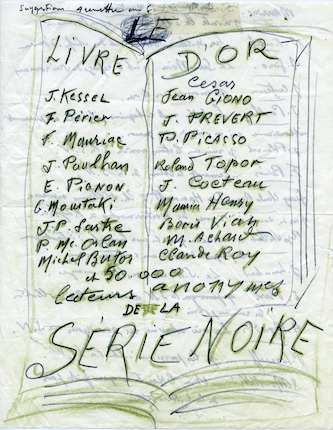

“La Série Noire au cinéma. 80 ans d’écrans noirs et de nuits blanches” : la nouvelle exposition de la Galerie Gallimard

À l’occasion des 80 ans de la collection “Série Noire”, la Galerie Gallimard présente une nouvelle exposition, “La Série Noire au cinéma. 80 ans d’écrans noirs et de nuits blanches”, du 28 mars au 13 mai 2025. À propos...

Le Théâtre de Poche-Montparnasse présente la pièce “Scarlett O’Hara, la dernière conférence de Vivien Leigh” par Caroline Silhol

Inoubliable Scarlett d’”Autant En Emporte le vent”, déchirante Blanche Dubois du “Tramway Nommé Désir”, star aux deux oscars, Vivien Leigh eut pour partenaires Clark Gable, Marlon Brando, Simone Signoret, Warren Beatty… Elle forma avec Sir Laurence Olivier “le couple...

Avant-première : “MEXICO 86”, un film de César Diaz au Centre Wallonie Bruxelles

1986. Maria, militante révolutionnaire guatémaltèque, est depuis des années exilée à Mexico où elle poursuit son action politique. Alors que son fils de 10 ans vient vivre avec elle, elle devra faire un choix cornélien entre son rôle de...