Roti : «Il faut laisser la vie au mur»

|

Roti : « Il faut laisser la vie au mur » |

Une Rencontre avec Rôti, un artiste à suivre, déjà très remarqué pour ses immense fresque où se croisent avec virtuosité motifs architecturaux, formes humaines et élégant bestiaire à Atlanta ou Paris.

Vous avez commencé par le graffiti… Oui, j’ai commencé à peindre vers 14 ans, de grosses lettres assez classiques. J’ai grandi tout près de la frontière suisse et italienne, vers Thonon-les-Bains. C’était un grand terrain de jeux, où il y avait beaucoup de trains de fret. A 17 ans, j’ai eu des problèmes avec la justice, et j’ai commencé à ralentir. Je me mis à faire des affiches, à beaucoup dessiner. Le plus excitant dans le graffiti, c’est la recherche du lettrage, du tag, et c’était une façon de poursuivre cette recherche différemment. Pourquoi Roti ? A 14 ans, j’ai commencé à peindre des poulets, en rapport avec les flics. Je n’avais pas de blaze. Mes collègues, qui étaient tous plus vieux que moi, me disaient que j’allais me faire griller, ils m’appelaient poulet puis « poulet rôti » – et ça m’est resté. Quand ça a commencé à devenir sérieux, j’ai gardé ce nom ridicule pour me souvenir qu’il n’y a rien de sérieux dans le graffiti…. Vous avez suivi une formation aux Beaux Arts ? Non, je suis complètement autodidacte. J’ai été initié au dessin par la bibliothèque de mes parents, et je me suis perfectionné pendant mes cours de philo – j’étais un cancre, le système scolaire français n’était pas fait pour moi. Ensuite j’ai appris le métier de tailleur de pierre. C’est un matériau magique, ça a été un coup de foudre ! Pendant mes deux années d’apprentissage, j’ai disparu de la surface, j’ai essayé de m’initier à mon métier du mieux que je le pouvais… J’ai commencé à vadrouiller pendant cinq ans, à faire toutes les cathédrales de France et de Navarre, et à évoluer embauche après embauche. Il y a des lieux qui vous ont marqués ? J’ai travaillé sur la restauration de la tour Saint-Jacques, à Paris. Mais c’était l’époque où les grosses machines numériques qui taillent la pierre ont commencé à se répandre. J’ai été l’un des derniers à recevoir cet apprentissage, cet amour de la taille. Après la Tour Saint-Jacques, j’ai eu du mal à retrouver une embauche qui me fasse autant plaisir. J’ai eu envie de m’orienter vers la sculpture classique. J’ai fait un peu d’ornementation, de gargouilles. J’ai commencé à travailler des pièces un peu plus prestigieuses, du marbre… De fil en aiguilles, j’en suis arrivé à faire de la statuaire. En quoi est-ce un matériau magique ? C’est un savoir-faire qui ne s’apprend que par la sueur, le travail, le passionnel. Tu donnes vie à quelque chose de totalement inerte. Une patate de marbre, au départ, la plupart des gens seraient incapables de la reconnaître. Alors qu’à la fin, elle a la chaleur et le souffle de la vitalité… Lui donner vie, c’est un moment inoubliable. Il y a aussi un rapport à la patience, à la longueur. Physiquement, tu es obligé de souffrir pour arriver à sublimer la matière, avec laquelle un amour se crée. C’est un monde, un milieu hors du temps et de l’espace. Vous vous sentiez loin du monde du graffiti ? Non, il y a un rapport direct : c’est le même genre de milieu. Le gothique est un courant qui a été imposé par la corporation des tailleurs de pierre parce qu’ils avaient l’exclusivité du droit d’ornementation à l’extérieur des églises. Le maître d’œuvre ou le curé n’avait pas leur mot à dire. D’où toutes les gargouilles salaces, les représentations de curé obscène. C’est un art qui pendant près de deux cents ans n’a pas été reconnu, qui était vu comme horrible et défigurant le religieux. Le graffiti est une culture alternative imposée par une génération qui avait besoin de trouver un moyen identitaire de changer l’ambiance des murs, la couleur des murs. Le graffiti m’a amené à la pierre, et la pierre m’a ramenée au graffiti. J’ai aujourd’hui sur les murs exactement la même démarche qu’avant avec lettres, mais avec les images qui m’ont marquées. Comment êtes-vous revenu aux murs ? Je faisais quelques séances de lettrages tous les ans – j’appelais ça mes séances de yoga. Quand tu pètes un plomb, tu vas te défouler avec des sprays. L’année de mes vingt-deux ans a été très dure. J’ai connu beaucoup d’expérience néfastes, professionnelles et personnelles. La seule chose qui me poussait à ressentir quelque chose, à sourire, c’était de peindre. J’ai commencé de grands murs, de quinze ou vingt mètres, illégalement. Tout était sans goût, sans vie, hormis le mur. Je ne réfléchissais pas, j’y allais, et je découvrais l’impact de ce que je faisais. Qu’est-ce qui vous a plu dans cette démarche ? J’ai appris à jouer de l’ambiguïté entre illégalité et beauté. Mes images étaient simples, réalistes, un peu naïves, à même de parler à toutes les générations. A force d’en faire, je me suis mis à vivre un peu intensément, à utiliser d’autres images – je m’intéresse par exemple beaucoup au courant symboliste. Je me suis rendu compte qu’il y avait une censure publique très forte dans la rue. Je travaille différemment. Je veux garder ma sincérité et travailler sur une forme de beauté qui me parle à moi-même. L’influence de la sculpture est très sensible dans cette fresque… Les mains, les corps nus sont en rapport avec la sculpture classique. Les poissons parlent des personnes que nous devenons : sans voix, sans jambes, allant tout droit d’un point à un autre. On nous apprend à arrêter de faire des détours. J’ai fait un mur à Atlanta où les poissons font des tours à l’infini. La pièce en question est une allégorie du capitalisme. Des milliers de gens produisent pour le bien-être et la spéculation de quelques-uns. Lors du festival Artaq en 2013 à Angers, vous avez réalisé une grande fresque en collaboration avec Lek et Sowat. Qu’est-ce qu’elle représente ? Est-elle une allégorie ?

Une forme d’autoportrait ? Tout est en rapport soit avec la sculpture classique, soit avec mon parcours. Les ailes de papillon, par exemple, c’est un tatouage que j’ai sur le torse… J’ai travaillé cet hiver chez un tatoueur renommé, un très bon ami qui m’a donné un nouvel envol et m’a appris cette discipline, que je pratique. Avant ça, j’ai parfois été obligé d’être dans une marginalité totale… On voit dans la fresque une architecture qui rappelle votre formation, mais c’est une architecture rêvée, utopique… Ce qui m’intéresse, c’est de trouver de l’abstrait dans l’architecture. Je veux pousser l’œil à apprécier non seulement l’image finale mais aussi le détail. Le but n’est pas de s’arrêter sur le bâtiment. Ce ne sont pas des villes, des cathédrales, mais du gothique. Peindre des constructions à l’envers ou en diagonale permet d’apprécier la globalité de la pièce. C’est aussi assez proche de la gravure… C’est vrai. L’une de mes grandes ambitions a toujours été de me lancer dans la gravure, la taille-douce. Finalement j’ai développé la même chose sur la peau, mon style en tatouage est proche de la gravure. C’est même comme ça que j’ai appris à dessiner réellement. A comprendre l’importance du trait, de la profondeur, des noirs marqués. A oublier l’hésitation, à faire un trait décisif, simple, rapide et unique, pour arriver à des volumes extrêmement vivants. Mais je compte bien un jour ou l’autre disparaître à nouveau et étudier la gravure le plus profondément possible… Vous ménagez beaucoup d’espaces vides… Ca me vient du graffiti proprement dit. Le mur est le fond, ça suppose un rapport différent à la matière. Je suis seulement de passage, c’est une pièce faite pour être détruite, recouverte. Il faut laisser la vie au mur, pas arriver et stériliser tout le mur pour dire que tu es là, je ne vois pas l’intérêt. Vous avez un travail d’atelier ? Le mur reste dans la rue. Par contre, je travaille des pièces sur plus petit format, en lien avec d’autres disciplines. C’est la même sincérité, la même émotion, mais avec des matières plus nobles. Sur les murs, cela reste un travail éphémère, bâclé ! Le spray, parce qu’il est facile à utiliser, permet de faire les choses en grand et sans forcément de limites. Quand je peux, je sculpte des pièces sur marbre – à Lyon, j’ai participé à un group show où se trouvaient aussi des œuvres d’Os Gemêos et Seen. Et depuis quelque temps, je grave des motifs directement dans la pierre – c’est ineffaçable et ça me permet d’aller n’importe où, aussi bien dans les catacombes qu’au sommet d’une cathédrale… Chaque discipline a une contrainte, et il faut la sublimer, c’est ce qui en fait la beauté. Quels sont vos projets ? Je rêve de créer des bas-reliefs en marbre de deux mètres par trois, et de poser les plâtres dans la rue pour la transformer complètement. Dans la rue et pour le collectionneur, le résultat sera le même, seul le matériau change. La qualité artistique de la pièce sera démocratique. Je pense même à faire de la statuaire de six ou sept mètres de haut, de la poser avec un semi-remorque en plein milieu de nulle part et de foutre le bordel… Il faut créer du désordre ? Là encore, l’idée est de travailler sur l’ambiguïté de l’illégalité et de la beauté. Si on pose un chef-d’œuvre au milieu d’un carrefour, est-ce qu’il faut l’y laisser ? Qu’est-ce qui sera le plus important, l’émotion ou l’aspect pratique ? Je veux garder l’essence même du graffiti, la provocation, mais le prolonger avec des disciplines beaucoup plus ouvertes à la sensibilité de chacun. La beauté du graffiti classique demande un boulot monstre, mais pour l’apprécier il faut vraiment être à l’intérieur de cette culture, la pratiquer soi-même. Tellement de chefs-d’œuvre ont été repassés sans que les gens comprennent, je veux les mettre au pied du mur. Propos recueillis par Sophie Pujas À découvrir sur Artistik Rezo : |

Articles liés

MINIATURE : l’expo événement pour les 10 ans de la Galerie Artistik Rezo

La galerie Artistik Rezo et FIGURE s’associent pour présenter la troisième édition de l’exposition MINIATURE : un événement unique en son genre à l’occasion des 10 ans de la galerie. Cette édition réunit plus de 80 artistes français et...

Justice livre un show explosif et festif à l’Accor Arena de Paris Bercy

Ce mardi 17 novembre 2024, après une première partie orchestrée par Pedro Winter, boss du label Ed Banger, Justice a électrisé une salle pleine à craquer, première date des deux soirées prévues à Paris, chez eux, à domicile. La...

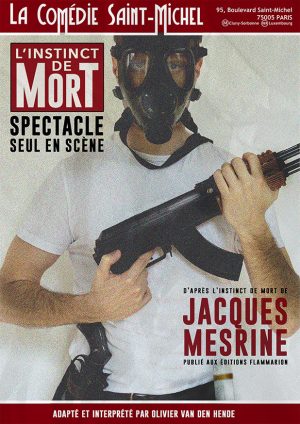

Marion Mezadorian pète les plombs au Théâtre Victor Hugo

Avec son précédent “one woman show”, Pépites, Marion Mezadorian a défrayé la chronique. Dans la même veine, celle d’une performance scénique où l’humour le dispute à l’émotion, cette nouvelle création donne la parole à celles et ceux qui craquent...

Non, c’est entièrement personnel. Juste avant d’arriver à Angers, en 2013, j’ai laissé quelqu’un qui m’était très cher partir à l’autre bout de la terre. Chaque être est représenté par un bras et les deux se touchent. Je n’ai pas donné d’esquisse. Je travaille de manière totalement improvisée. Je veux vraiment travailler sur l’émotion, c’est qui m’a poussé à commencer et me fais continuer. Ça marche par séquence, et après je rejoins tout avec les aléas du mur. On ne sait jamais quelle sera l’ambiance autour du mur. Il y a des aléas humains, climatiques…. Le point de départ ici est le graffiti proprement dit puisque la fresque démarre avec une installation réalisée avec

Non, c’est entièrement personnel. Juste avant d’arriver à Angers, en 2013, j’ai laissé quelqu’un qui m’était très cher partir à l’autre bout de la terre. Chaque être est représenté par un bras et les deux se touchent. Je n’ai pas donné d’esquisse. Je travaille de manière totalement improvisée. Je veux vraiment travailler sur l’émotion, c’est qui m’a poussé à commencer et me fais continuer. Ça marche par séquence, et après je rejoins tout avec les aléas du mur. On ne sait jamais quelle sera l’ambiance autour du mur. Il y a des aléas humains, climatiques…. Le point de départ ici est le graffiti proprement dit puisque la fresque démarre avec une installation réalisée avec