Nicolas Laugero Lasserre, collectionneur et spécialiste d’art urbain

© Cyril Marcilhacy

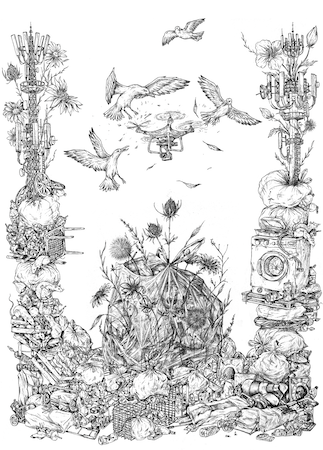

| Nicolas Laugero Lasserre, collectionneur et spécialiste d’art urbain | Nicolas Laugero Lasserre est directeur de l’ICART (l’école du management de la culture et du marché de l’art), fondateur et président d’Artistik Rezo (Média, Club et Galerie), créateur d’ART 42 et cofondateur de Fluctuart, centre d’art urbain flottant. Collectionneur d’art urbain depuis les années 90, il partage sa passion avec le public lors d’expositions ou de projets de grande ampleur. Il nous parle de la scène urbaine parisienne et internationale, et surtout de son amour du partage. Pourriez-vous nous éclairer sur la définition actuelle du street art, sur sa place en France et sur son avenir ? Mais tout d’abord, que doit-on dire, street art ou art urbain ? Ces termes désignent-ils la même chose ?  © Alexandra Babonneau Il y a deux courants dans l’art urbain : le graffiti et le street art. On peut s’interroger sur le graffiti, ses origines, ses codes, et il en va de même pour le street art. Pour moi, le Street art et le Graffiti font bel et bien parti d’un même mouvement artistique : l’Art urbain, mais ce sont deux courants distincts, aux origines, genèses et pratiques différentes. Leurs points communs : la rue, la gratuité, leur démarche militante, leur présence dans le monde entier… Alors qu’est ce que le graffiti, et qu’est ce que le street art ? Le graffiti nait dans le New York des années 70 et à Philadelphie, même s’il a toujours existé mais sous d’autres formes – comme l’explique l’ouvrage Graffiti du photographe Brassai sorti en 1960. Un article du New York Times de 1973 parle d’un certain « Taki 183 » qui laisse partout où il passe cette même inscription : c’est la naissance du Tag. Cette pratique est nourrie de plusieurs motivations, dont la volonté de réappropriation de l’espace urbain mais surtout un désir de reconnaissance, la “Fame” des autres graffeur et de s’exprimer, bref d’exister. En ce qui concerne l’origine de la pratique du graffiti, il faut s’imaginer qu’elle débute extrêmement jeune, souvent vers 14-15 ans. La série The Get Down illustre très bien ce phénomène. Dans ce New-York des années 70, les jeunes de Brooklyn peignaient les trains qui traversaient Manhattan pour arriver jusqu’au Bronx, où les autres bandes, impressionnées, repassaient encore les trains et ainsi de suite… Des messages, des battles, des challenges entre crew. D’abord le tag, puis des pratiques de la lettre plus évoluées, ce qui a donné des pièces représentant le blaze, le surnom du graffeur. Cette évolution de la pratique de la lettre s’est faite en plusieurs années, voire en plusieurs décennies et se poursuit encore aujourd’hui. Dans la fin des années 70, le maire de New York sanctionne très durement la pratique du graffiti, et cela va entraîner son exportation en France, notamment sur les terrains vagues de Stalingrad et La Chapelle, haut lieu de l’émergence du graffiti français dans ces années-là. En parallèle, le Street art, au schéma complètement différent, se développe avec des artistes qui décident de s’exprimer dans la rue, et d’offrir leur travail au plus grand nombre, parfois de façon militante, ou parce que l’entrée en galerie est difficile. Dans les années 80, on peut citer Miss Tic, Némo, Mosko et associés, Blek le Rat, Jérôme Mesnager, Speedy Graphito, Jef Aérosol, les VLP, et beaucoup d’autres… Est-ce que les motivations des graffeurs et des street artists sont les mêmes ? Au départ, Elles n’ont rien à voir, d’un côté le mode opératoire est celui d’adolescents qui sortent en bande et constitue des crew ou équipes pour aller poser leurs blazes sur des trains ou des murs. Côté street art, la démarche est plus individuelle et vient d’artistes assumés ou passionnés, qui vont peindre dans la rue, pour donner accès à l’art ou d’exister. Ce qu’il y a de fascinant, c’est qu’au milieu de ces deux courants tellement distincts, des gens vont brouiller les pistes, et passer d’un courant à l’autre, et c’est le cas d’un des artistes les plus connus de la planète, Banksy. C’est à l’origine un graffeur vandale de Bristol, pourtant son travail est aujourd’hui complètement figuratif. Il réalise de façon militante des pochoirs et des installations dans le monde entier.

Comme chaque courant artistique, le street art a un ADN qui lui est propre et en voilà les composantes synthétiques. Premièrement, la gratuité et l’accessibilité à tous. Deuxièmement, bien qu’il soit réducteur de généraliser, l’art urbain est une pratique globalement militante. Si sa gratuité et son accessibilité expliquent en partie cet engouement populaire, ce militantisme y joue aussi un rôle. Il y a un regard sans filtre des artistes sur le monde, sur les conflits, le capitalisme, que les artistes traitent de façon directe dans la rue. Ce sont des vérités brutes et immédiates qui sont livrées au regard des autres. Je pense que c’est ce qui est à l’origine de son engouement. Le succès du street art s’est aussi construit sur deux générations, celle des 20 à 40 ans qui en avaient assez d’un art élitiste, souvent coupé des réalités, où ils ne se retrouvaient plus. Ce mouvement mondial s’est aussi répandu avec les réseaux sociaux, apparus simultanément et qui ont permis la médiation de cet art à travers la diffusion d’images. Le street art, c’est aussi un marché qui s’est créé depuis une dizaine d’années, avec notamment la première vente de street art chez Artcurial en 2005. Cette maison est emblématique du succès du mouvement puisqu’elle l’a soutenu dès le début avec Arnaud Oliveux. Si bien qu’aujourd’hui on compte en France une douzaine de ventes aux enchères dédiées, mais aussi une centaine de galeries spécialisées. C’est le grand mouvement artistique de ce début du XXIe. Comment vous est venue l’idée de collectionner cet art, initialement dans la rue, anonyme et éphémère ? Quelle a été votre première acquisition ? Quand je suis arrivé à l’âge de 20 ans à Paris, néophyte, la providence m’a amené dans le quartier de la Butte aux Cailles dans le 13e : le temple du street art. Ce fut mon premier accès à l’art. Plus tard, j’ai eu envie de rendre hommage à ce mouvement, puisque c’est lui qui m’a initié. Totalement accessible, très coloré, très compréhensible. Puis j’ai eu l’opportunité de travailler à l’Espace Pierre Cardin et cela m’a permis d’entretenir ma passion. N’y a-t-il pas une contradiction entre le fait que cet art vienne de la rue et qu’il soit désormais exposé en galerie, puis en musée ? C’est une question essentielle. Il faut savoir qu’en parallèle du travail de rue, le travail d’atelier est primordial et a toujours existé. Les street artistes ont évidemment besoin de vivre de leur art. Le travail de rue inspire le travail d’atelier et le travail d’atelier nourrit le travail dans la rue, y compris financièrement. Le travail de rue n’a souvent pas de modèle économique. Invader, par exemple, ne touche rien sur les mosaïques qu’il pose dans la rue ; s’il n’avait pas un travail d’atelier, il ne pourrait pas vivre de son art. L’un complète l’autre. Le marché du street art est juste passé d’un marché embryonnaire à un marché mondial. Le changement, c’est qu’à la fin des années 90, quand j’ai commencé à m’y intéresser, il n’y avait que deux galeries de street art à Paris. Aujourd’hui, il y en a soixante. Vous avez ouvert en octobre 2016 le premier musée en France dédié au street art, ART42. Son logo inclut le mot « Muséum » barré d’un trait noir, pourquoi ? Le projet ART42, au cœur de l’école d’informatique 42, représente pour moi l’aboutissement de 20 ans de collection, de parcours, de passion, d’intérêt, de militantisme et surtout de partage. L’art africain ou océanien était considéré lors de ses premières apparitions en France comme barbare ou primitif. Mais c’est lorsque certains artistes comme Braque ou Picasso l’ont reconnu, puis à l’occasion de l’ouverture du musée du Quai Branly, qu’il a réellement été consacré. De la même manière, vous êtes le premier à ouvrir un musée dédié au street art, art encore subversif. Pensez-vous que pour être reconnu par la majorité d’une population, un art doit passer par la case du musée ? La caractéristique de ce mouvement, par essence, c’est d’être accessible à tous dans la rue, et donc il défie le musée, puisqu’il n’en a pas besoin, parce qu’il est déjà dans le plus grand musée du monde : la rue. Pourquoi s’enfermer entre quatre murs quand on a le monde entier comme espace de jeu ? De quel type de reconnaissance parle-t-on ? Si on parle de cet engouement populaire, le street art se passe du musée, puisqu’on assiste déjà depuis des années à un engouement populaire très fort et à des habitants admiratifs de ce mouvement qui jonche leurs rues. Mais si on parle de la reconnaissance des élites, d’une reconnaissance politique, de celle du marché de l’art, alors la case musée devient incontournable. Je milite pour sa reconnaissance à tous les niveaux. Ce qui me fascine, c’est que tous les mouvements artistiques depuis des siècles sont nés par le haut de la pyramide des sociétés, puis sont descendus vers le peuple, via l’église ou les musées qui le diffusaient. Avec le street art, c’est l’inverse ! Cet art est parti de la rue, s’est popularisé et est en train de gagner les élites. Comment s’envisage l’avenir du street art en France selon vous ? Et internationalement ? Je pense que nous tenons en France l’une des scènes les plus prospères dans le monde. Grâce au nombre d’artistes et à leur talent, mais aussi parce que nous avons le marché le plus développé. La scène française est importante au vu du nombre d’événements, de festivals dédiés au street art. Son institutionnalisation est également de plus en plus importante. C’est aussi un marché qui rassemble plus d’une centaine de galeries dédiées, ce qui n’existe nulle part ailleurs. Même si les scènes berlinoise ou londonienne sont très prospères, il n’y a pas autant de commandes publiques, autant de galeries dédiées, et pas un marché important. Le graffiti est toujours considéré comme un acte de vandalisme en France. Si vous étiez au gouvernement, dépénaliseriez-vous cette pratique, comme au Brésil ? Si oui, pour quelles raisons ? Si non, souhaiteriez-vous que cet art bénéficie d’un nouvel encadrement juridique ? Non, je ne dépénaliserais pas cette pratique. Sa beauté et son énergie viennent aussi de l’interdit. Mais je ne suis pas non plus pour un acharnement juridique contre les graffeurs. Pensez-vous que c’est dans cette même dépénalisation que réside l’avenir de l’art urbain ? Son avenir est dans la cohabitation à la fois d’un art libre dans la rue, gratuit et militant, et aussi d’un travail d’atelier et de commandes publiques. Cela permet non seulement aux artistes d’en vivre, mais aussi de démocratiser l’art, de l’amener au cœur des villes. Le plus réjouissant est que, aujourd’hui, plusieurs centaines d’artistes du mouvement peuvent vivre de leur pratique.  © Alexandra Babonneau

La médiation est un trait d’union entre l’œuvre, l’artiste et le public, mais par essence, le street art tend à casser tous ces filtres, en étant présent dans la rue et en prise directe avec le public. Il vit la plupart du temps en osmose avec les habitants. Pensez-vous que l’art urbain entre donc en opposition avec tous les mouvements contemporains créés dans les mêmes années ? Il n’entre pas en opposition, il crée de nouveaux codes. On ne met pas en opposition les artistes, ce sont des créateurs qui s’inspirent souvent des mouvements précédents. Il n’y a pas d’opposition entre les artistes mais plutôt vis-à-vis du marché et de la relation au public. Grâce à ART42, vous formez déjà vos élèves à la médiation culturelle d’art urbain. Pensez-vous qu’à l’avenir il existera un diplôme digne de cette spécialisation ? Comment envisagez-vous ce diplôme ? Mes étudiants de l’ICART [l’école du management de la culture et du marché de l’art], mais aussi les étudiants de 42 (l’école d’informatique de Xavier Niel), en apprennent aussi beaucoup sur le street art. Ils assurent la médiation pour les visites gratuites d’ART42 [musée du street art]. Il m’a semblé important d’introduire cet enseignement dans notre école et en particulier au sein de notre MBA Marché de l’Art. Si vous aviez un conseil à donner à vos étudiants pour réussir de la même manière que vous l’avez fait, quel serait-il ? Sans fausse modestie, je n’ai pas l’impression d’avoir réussi, j’ai un parcours dont il m’arrive d’être heureux, mais j’ai toujours la même ambition devant moi, j’ai l’impression d’avoir encore tout à accomplir. J’ai souvent l’impression de donner trop de conseils. Mon secret, c’est que « l’union fait la force ». C’est en se réunissant et en travaillant ensemble qu’on y arrive le mieux. Seul, on ne fait rien. Toutes les plus grandes réussites dans le monde, qu’elles soient politiques, économiques ou artistiques, sont le fruit d’un travail en commun. Nous sommes humains, notre espérance de vie est limitée sur cette planète, et ces valeurs de travail, de générosité, permettent aux ambitions personnelles de s’épanouir dans le collectif. Notre mission, à l’ICART, c’est de tirer le fil de vos passions. Claire Plaine Pfeiffer [Crédits Photo : © DR ] |

Articles liés

“Vade Retro” le nouveau film d’Antonin Peretjatko en salle le 31 décembre

Norbert, vampire de bonne famille aristo-réac, doit trouver une femme de sang pur à mordre et à épouser s’il veut survivre et ne pas être renié par ses parents. Envoyé en bateau au Japon, accompagné de son valet gardien...

Célébrez le Nouvel an avec l’Orchestre Lamoureux à la Salle Gaveau

L’Orchestre Lamoureux vous invite à célébrer la nouvelle année à la Salle Gaveau avec une série de concerts aux accents viennois. À la fois soliste et cheffe d’orchestre, la brillante musicienne italienne Vanessa Benelli Mosell mène la danse, du...

“Tout va mâles ?” le nouveau spectacle d’Alex Goude au Grand Point Virgule

Après, « Théatrouille », « Timéo » et « Ménopause », venez découvrir le nouveau spectacle musical d’Alex Goude, dédié aux problèmes des hommes… Thomas, 58 ans, PDG d’une agence de pub, Romain, 42 ans, bibliothécaire, Jérémy, 25 ans, coach sportif, n’ont absolument rien en...