Nicolas Chenus et Samantha Longhi : “La peinture qui coule ne m’excite pas !”

|

Exposition Augustine Kofie Du 27 novembre au 13 décembre 2014 Vernissage le 27 novembre à 18h30 Du 27 au 30 novembre 2014 Bastille Design Center M° Saint-Ambroise www.bastille-design-center.com Du 2 au 13 décembre 2014 M° Alexandre Dumas |

Fondateurs de la galerie Openspace et de Graffiti Art Magazine, Nicolas Chenus et Samantha Longhi sont des défenseurs de la première heure de l’art urbain. Rencontre avec un couple de passionnés. D’où vient votre goût pour l’art urbain ? Samantha Longhi : Tout est lié à la ville et au quartier dans lequel j’ai grandi. Je suis une Parisienne pur jus. J’ai grandi dans le bas Belleville, dans les années 80. C’était vraiment, à l’époque, le creuset du mouvement, avec Miss.Tic, Blek le Rat, Le Bateleur, Mesnager… Je les ai eus devant les yeux et dans la tête tout au long de mon enfance et de mon adolescence. Je ne venais pas d’un foyer qui me prédestinait à partir dans cette direction. Ma mère était mère au foyer, mon père informaticien. J’ai choisi un peu par hasard l’histoire de l’art à la fac. Au moment où je devais choisir un mémoire de maîtrise, j’avais commencé à prendre quelques photos, et l’histoire du pochoir s’est imposée comme thème de recherche. J’ai eu envie de lutter contre l’éphémère, d’enregistrer cette mémoire. J’ai alors rencontré tous les acteurs de cette scène. L’année suivante, en 2003, j’ai organisé ma première exposition. Ensuite, j’ai continué mon chemin universitaire, en essayant d’élargir de l’art contemporain vers l’art urbain et vice versa, Paris pochoirs. Par la suite, j’ai fait un bout de chemin avec l’association de C215, devenu artiste par la suite, j’ai été libraire, en charge du street art, à la librairie Flammarion. En 2009, j’ai commencé à travailler pour Graffiti Art Magazine, dont je suis devenue rédactrice en chef en 2010. Nicolas Chenus : J’ai grandi en banlieue Est. En 88, j’ai 13 ans. C’est vraiment le moment où la culture hip-hop explose dans les médias français. Et avec elle, le graffiti. Je me rappelle que je suis parti à Paris en train, pour voir une expo à la Villette. Il y avait des graffitis le long des voies, je suis resté scotché aux vitres, happé. Je ne comprenais pas que c’était des signatures, ce qui m’intéressait, c’était l’aspect graphique. Aujourd’hui, un peu comme maintenant, on voyait des bouts de graffitis un peu partout. On ouvrait La Redoute, on voyait un mur ! À l’époque, je répertoriais tout et je recopiais. À 14 ans, je rencontre les premiers graffeurs qui me donnent des codes. Je suis happé par l’esthétique, mais aussi toute la culture autour. À l’époque, pas de magazines ni de vidéos, le seul moyen d’avoir de l’information, c’est par l’humain. Je commence à faire le tour, chaque week-end, des terrains vagues de Paris et de sa banlieue pour faire des photos. J’avais commencé un peu, discrètement, de mon côté – j’étais très mauvais.

N.C. : En 93, j’ai eu l’idée de créer un fanzine, pour partager ce que j’avais vu avec d’autres, mettre en avant ce qui me plaisait, Timebomb. Je payais l’impression en bouteilles de whisky… L’édition de fanzines m’a amené à fréquenter des imprimeries, et j’ai fait des études de graphisme. Je suis entré à l’école Estienne, j’ai fait un premier BTS, pendant mes stages. J’avais une vision globale de la chaîne graphique. J’ai muté vers l’édition, je suis parti du technique pour aller vers l’artistique. J’ai créé Inner city dans les années 2000. À partir du numéro, j’ai contribué à Graff bombz. Par la suite, les fanzines graffiti avec les lignes de murs commençaient un peu à m’emmerder. Les interviews étaient toujours les mêmes, les références se répétaient. Je vieillissais un peu, je m’intéressais à beaucoup de choses, à l’art en général, à la photo, au graphisme… Je voulais fonder un magazine pour les gens qui auraient grandi avec le graffiti mais s’intéresseraient aussi à autre chose… J’ai conçu Graffiti Art fin 2007. Je n’avais pas encore une vision claire de ce que je faisais… Qui sont vos lecteurs aujourd’hui ? N.C. : Difficile à dire… Aussi bien des collectionneurs d’art que de jeunes artistes. Quand j’ai sorti le magazine, les graffeurs purs et durs n’ont pas compris. Je suis arrivé au bon moment, un nouveau public découvrait ce mouvement. En 2008, le marché de l’art commence à s’intéresser. Vers la même période, il y a eu Tag au Grand Palais, l’expo à la Fondation Cartier, chez agnès b., avec pour nous des ventes toujours ascendantes. Cinq ans plus tôt, ça aurait été un flop. Aujourd’hui, le public a beaucoup évolué… Quand Samantha est arrivée, elle a amené sa vision à elle. S.L. : J’étais très pochoir, lui très graffiti, on a appris l’un de l’autre, et on est aujourd’hui sur une ligne artistique commune. On s’est un peu libérés de nos carcans…

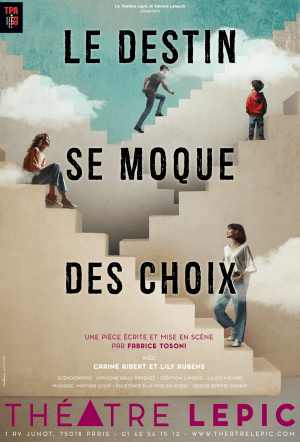

S.L. : On prône cette désignation pour dépasser les clivages qui existent entre street art et graffiti, le non-sens qui fait qu’on parle d’exposition de street art. Le graffiti, comme le street art, sont des mouvements culturels, sociologiques, historiques, qui s’inscrivent dans l’espace public. Tous les artistes s’inscrivant dans la rue n’ont pas forcément exposé… Le dénominateur commun des artistes dont nous parlons, c’est bien le travail d’atelier. Ça reste une étiquette, tout le monde n’adhère pas nécessairement, mais l’idée est avant tout d’élargir le propos. La question de l’authenticité du passage de la rue à l’atelier ne m’a jamais effleurée. Dès ma première expo, je voyais bien que ce n’était pas le même travail. C’est un glissement naturel. Qui ne se fait pas pour tous – on se retrouve parfois avec de la merde sur mur. Il ne faut pas oublier que c’est avant tout du jeu. J’adore les dimanches où on part avec un appareil photo, pour chercher, découvrir. On peut très bien se faire plaisir et jouer à poser sa marque dans la rue, sans avoir envie d’exposer du tout ! N.C. : On s’intéresse aussi aux artistes issus de la rue parce que c’est une école fabuleuse. Il y a aussi bien des artistes autodidactes, dont l’école a été la rue, et ceux qui l’ont fréquentée, que d’autres, qui ont un cursus classique, école d’art, mais ils ont un plus. Robert Proch, que nous avons exposé, vient d’une peinture très académique. Ce qui nous intéresse, c’est qu’ils ont un plus. S.L. : Oui, l’urbain est une valeur ajoutée au contemporain… Pourquoi avoir lancé la galerie ? S.L. : Un peu par hasard… À l’été 2012, on s’est fait virer de nos bureaux ! On a dû chercher un local en urgence. Une fois installés, on a réalisé qu’on avait 10 mètres de vitrine, une grande hauteur sous plafond, bref, un bel espace d’exposition potentiel ! Je m’étais déjà occupée de la direction artistique de la galerie Itinerrance et Nicolas de celle de la galerie Celal. On a toujours eu du mal, l’un comme l’autre, à s’investir dans une seule activité… Cette fois, on était chez nous, on s’est lancés. N.C. : On a démarré sans programmation… En septembre, un nouveau livre d’Ernest Pignon-Ernest sortait, on l’a contacté pour faire un lancement du livre. Ça faisait cinq ans qu’il n’avait pas exposé… C’était irréel d’ouvrir le lieu avec lui, il mettait tout le monde d’accord ! Il a dédicacé pendant quatre heures, on a tout vendu… La programmation s’est construite au fil du temps. On aime bien faire les premières expositions d’un artiste en France. Notre idée est vraiment d’apporter de la nouveauté. Il y a beaucoup d’expositions street art à Paris, les collectionneurs sont un peu perdus et pas toujours convaincus par ce qu’ils voient. Nous voulons offrir à nos artistes la possibilité de se distinguer. Qu’est-ce qui unit les artistes que vous avez choisi de présenter ? S.L. : Je pense que c’est la technique. Ils ne sont pas forcément issus d’écoles d’art, mais ce sont tous des psychopathes de la technique. Ils cultivent à fond la valeur travail. Comme Éric Lacan, un autodidacte complet, qui a développé une incroyable technique de papiers découpés, et dont nous avons organisé les deux premières expos… N.C. : Oui, on a un penchant pour ce qui est minutieux. Je n’aime pas trop la peinture qui coule. Les toiles peintes en deux heures ne m’excitent pas. On est assez exigeants par rapport aux artistes qu’on présente. Mais ils font des choses très différentes. À chaque fois, c’est un coup de cœur. Éric, justement, vient du graffiti pur et dur et a évolué vers le dessin et l’affiche. Il a un pied dans les deux mondes street art et graffiti, ce qui est assez rare. Le grand public a plus l’idée d’une peinture qui coule, à la bombe. En 2007, les collectionneurs voulaient ça. Pour eux, du street art, c’était un extrait de la rue. Aujourd’hui, certains collectionneurs d’art contemporain commencent à s’intéresser à certains de nos artistes, et ce n’est plus du tout ça qu’ils veulent. Ça a beaucoup muté, on essaie de sortir nos artistes de l’univers street art pur et dur, même si on ne le renie pas du tout, puisqu’il s’agit de leurs origines. Prochaine exposition ? N.C. : Ce sera le 27 novembre prochain, avec Augustine Kofie. On travaille avec lui depuis l’année dernière. Il avait participé au cycle Graffuturism, où nous avions montré 350 pièces et une vingtaine d’artistes… L’exposition a été un succès, très peu de collectionneurs connaissaient son travail et deux semaines avant l’ouverture tout était vendu. Il y a chez lui un aspect assez vintage puisqu’il utilise beaucoup de matériaux de récupération, de vieux morceaux de journaux… Il fait lui-même ses cadres avec de vieilles réclames publicitaires, en bois… Il y a un côté très futuriste, mais aussi un pied dans le graffiti abstrait contemporain, avec beaucoup de références architecturales. Sophie Pujas [© Augustine Kofie ; Courtesy Galerie Openspace] |

Articles liés

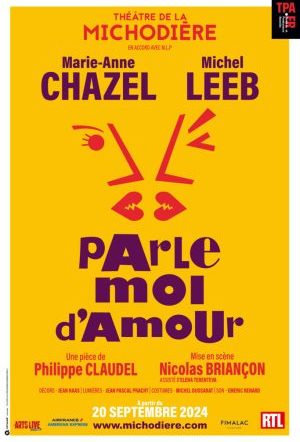

« Les Parallèles » : comédie romantique douce amère sur la difficulté à se rencontrer

À l’heure du speed dating et de la multiplication des sites de rencontres, Alexandre Oppecini imagine une rencontre entre deux êtres que tout oppose, sur le pas d’une porte qui devait s’ouvrir sur une fête de crémaillère avec des...

Découvrez les artistes diplômés du Centre National des Arts du Cirque à La Vilette

Rendez-vous incontournable avec la relève du cirque, ce spectacle sous chapiteau à La Villette est l’occasion de découvrir les artistes tout juste diplômés du CNAC – Centre National des Arts du Cirque. Pour les jeunes talents qui arpentent la...

MINIATURE : l’expo événement pour les 10 ans de la Galerie Artistik Rezo

La galerie Artistik Rezo et FIGURE s’associent pour présenter la troisième édition de l’exposition MINIATURE : un événement unique en son genre à l’occasion des 10 ans de la galerie. Cette édition réunit plus de 80 artistes français et...

Pourquoi créer un magazine ?

Pourquoi créer un magazine ? Ce qui vous a conduits à éditer annuellement un Guide de l’art contemporain urbain… Pourquoi cette étiquette ?

Ce qui vous a conduits à éditer annuellement un Guide de l’art contemporain urbain… Pourquoi cette étiquette ?