Marie-Guillemine Benoist (1768-1826) : une artiste à contre-courant de son époque

L'Innocence entre la Vertu et le Vice, 1790

Rare femme artiste à ne pas être la fille ou l’épouse d’un peintre, Marie-Guillemine Benoist (1768-1826) était une artiste à l’esprit libre.

Son éducation artistique fut de grande qualité, elle devient l’élève d’Elisabeth Vigée-Lebrun dès ses 13 ans sous l’impulsion de son père qui encourage ses aptitudes artistiques. En 1786, soit 5 ans plus tard, elle intègre l’atelier de Jacques-Louis David, un des premiers ateliers à ouvrir ses portes aux femmes, en présence d’hommes.

Autoportrait 1790

Véritable figure d’indépendance, elle profita de l’accessibilité grandissante du métier de peintre aux femmes bien que personne autour d’elle ne pratique ce métier. Elle bénéficia de la notoriété nouvelle de la profession de peintre : elle était désormais un signe de distinction pour les jeunes filles issues de la haute société. Il ne devait en revanche pas s’agir d’une profession à part entière… C’est donc en totale opposition à cette règle que Marie-Guillemine construit sa carrière, elle ira jusqu’à établir son propre atelier pour enseigner la peinture aux femmes au début du XIXe siècle.

Marie-Guillemine Benoist avait pour habitude d’incorporer à ses œuvres sa propre vision des choses. Dans L’innocence entre la Vertu et le Vice (1790), fait étonnant, elle représente le vice par un homme et non par une femme comme il est de coutume. Elle y représente une femme vêtue à l’antique qui fuit les avances du jeune homme qui symbolise le vice.

Portrait de Pauline Bonaparte, princesse Borghèse, 1808

Elle exposa ses tableaux de genre et ses portraits entre 1784 et 1788 à l’Exposition de la Jeunesse. Néanmoins, son ambition la pousse à se détourner des genres « mineurs » au profit de tableaux historiques et mythologiques, à l’instar de Psyché faisant ses adieux à sa famille (1790), habituellement réservés aux hommes. Dans ces œuvres, l’influence de son second maître est indéniable, notamment dans la composition. Il l’a également encouragé à délaisser un style que d’aucuns qualifieraient de « féminin », avec des couleurs tendres et des traits doux, pour une peinture plus franche au coloris puissants. Elle réussira à s’imposer comme une artiste peintre de talent et exposera aux Salons parisiens entre 1791 et 1812.

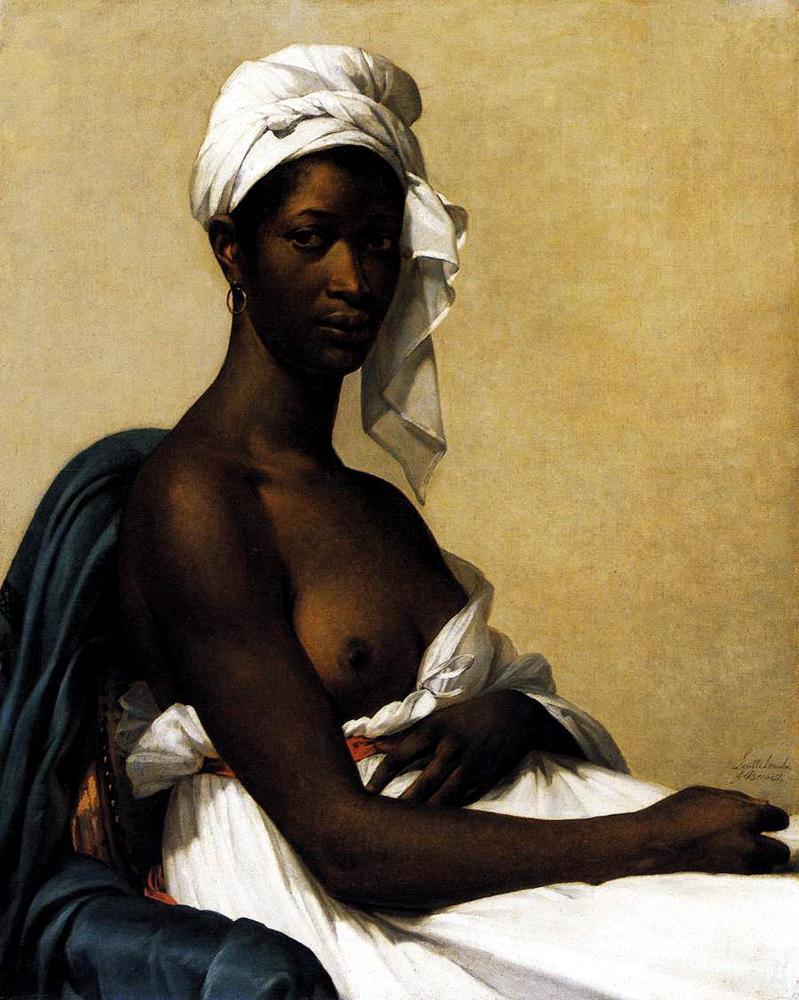

Sa réputation s’accentuera encore avec son tableau Portrait d’une femme noire : véritable manifeste en faveur de l’émancipation des Noirs. Exposée au Salon de 1801, soit 6 ans après l’abolition de l’esclavage, il lui donnera accès à une bourse pour intégrer une école d’art réservée aux femmes. Deux ans plus tard, en 1803, elle sera appelée par le gouvernement français pour réaliser un portrait de Napoléon entouré de sa famille. Puis en 1804, elle est distinguée par la médaille d’or du Salon et obtient une pension annuelle du gouvernement. Plus de deux siècles après, cette œuvre est encore capitale pour le patrimoine culturel, les curieux ont pu l’admirer pendant l’exposition « Le modèle noir de Géricault à Matisse » au musée d’Orsay en 2019.

Portrait d’une femme noire, 1800

Malgré son progressisme et sa notoriété, elle dut mettre un terme à son activité pour permettre à son mari d’accéder à la fonction de conseiller d’Etat au sein du gouvernement de la restauration en 1814.

Néanmoins, il faut retenir de Marie-Guillemine Benoist qu’elle suivit sa voie : celle d’une peintre majeure qui n’a pas eu peur d’affirmer son style et d’étendre son champ du possible en peignant des peintures habituellement réservées aux hommes.

Agathe Pinet

Articles liés

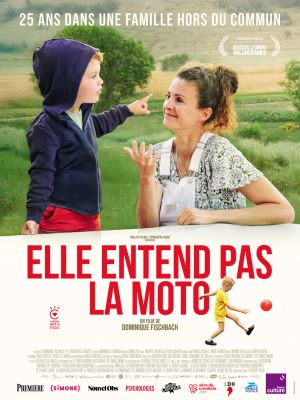

“Vade Retro” le nouveau film d’Antonin Peretjatko en salle le 31 décembre

Norbert, vampire de bonne famille aristo-réac, doit trouver une femme de sang pur à mordre et à épouser s’il veut survivre et ne pas être renié par ses parents. Envoyé en bateau au Japon, accompagné de son valet gardien...

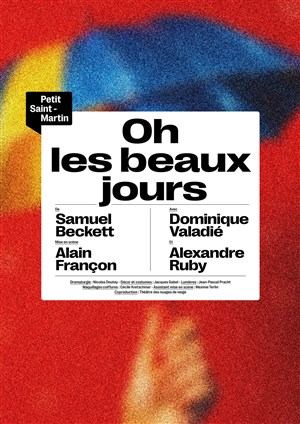

Célébrez le Nouvel an avec l’Orchestre Lamoureux à la Salle Gaveau

L’Orchestre Lamoureux vous invite à célébrer la nouvelle année à la Salle Gaveau avec une série de concerts aux accents viennois. À la fois soliste et cheffe d’orchestre, la brillante musicienne italienne Vanessa Benelli Mosell mène la danse, du...

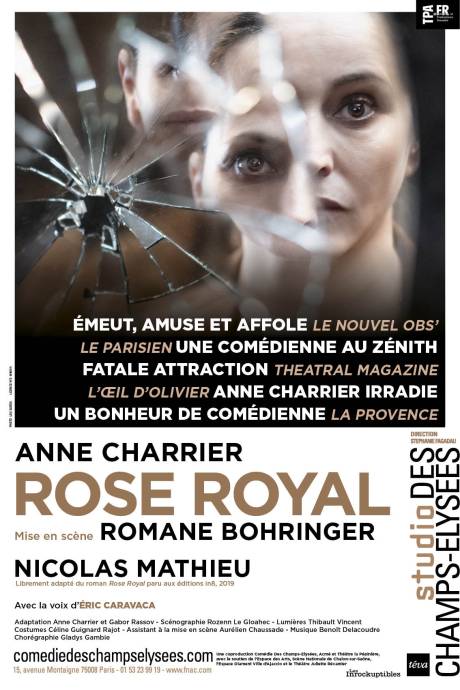

“Tout va mâles ?” le nouveau spectacle d’Alex Goude au Grand Point Virgule

Après, « Théatrouille », « Timéo » et « Ménopause », venez découvrir le nouveau spectacle musical d’Alex Goude, dédié aux problèmes des hommes… Thomas, 58 ans, PDG d’une agence de pub, Romain, 42 ans, bibliothécaire, Jérémy, 25 ans, coach sportif, n’ont absolument rien en...