Magda Danysz – interview

Vous avez ouvert votre première galerie à moins de dix-huit ans. Comment naît une vocation aussi précoce ?

D’abord parce que j’ai eu la chance d’avoir une mère artiste. Mais aussi parce que j’ai rencontré très tôt le grand galeriste Léo Castelli. L’inconscience du jeune âge a fait que dès dix-sept ans, en 1991, j’ai eu un premier lieu ! J’avais cette idée, dès le départ, qu’il existait des artistes très talentueux, qu’on appelait alors « de graffiti », et qui n’étaient pas dans le marché, ou pas assez. Je trouvais dommage qu’on ne leur rende pas hommage… Mais je ne voulais pas pour autant faire une galerie consacrée au graffiti (ou à ce qu’on appellerait aujourd’hui le street art). Je voulais exposer des artistes venus de cette mouvance, parmi d’autres créateurs. Je trouvais essentiel de montrer qu’il s’agissait d’artistes comme les autres, et je ne voulais surtout pas en faire une niche. Pour mes dix-huit ans, j’ai organisé un vernissage, auquel ont participé JonOne, Skki, Jay, entre autres ! Des gens qui certes s’exprimaient énormément dans la rue mais avaient aussi une pratique en atelier. JonOne le dit souvent : il aurait été artiste de toute façon. Il se trouve qu’il est né à Harlem, avec cette envie de créer qui s’est exprimée comme elle l’a pu. On dit souvent que ces artistes sont « venus de la rue » pour aller vers l’art, mais j’insiste sur le fait que l’art, ils l’avaient en eux.

D’où vous est venu ce goût pour la culture graffiti ?

Adolescente, soit par des connaissances qui faisaient un peu de graffiti, soit tout simplement en regardant dans la rue ! Je pense que c’est un dénominateur commun des gens qui sont nés à partir des années soixante-dix : c’est un langage urbain que nous avons tous vu ! J’ai des souvenirs très clairs du premier train de Nasty, qui se trouvait être le métro qui m’emmenait à l’école. Mais aussi des premiers voyages à New York dans les années quatre-vingt, ce feu d’artifice visuel. Il se passait quelque chose sur lequel il était difficile de mettre un nom. De fil en aiguille, j’ai rencontré des artistes, et essayé de comprendre ce que je pouvais faire pour eux, comment les aider à accéder à la reconnaissance.

Vous parlez d’acteurs historiques du graffiti. Mais depuis, la scène street art a exploré beaucoup de directions différentes…

La chose s’est beaucoup développée, c’est vrai. Mais c’est parce qu’il existe dans la culture initiale du graffiti l’obligation d’aller plus loin. On apprend de quelqu’un, et il faut le dépasser – c’est presque initiatique. West me disait un jour : « You have to learn your ABC ». On fait ses lettres, on les apprend. JonOne, par exemple, a appris avec Quik. Un jour, le maître dépasse l’élève, et doit faire autre chose, trouver son propre style. Comme dans un atelier des Beaux Arts, on apprend des meilleurs, puis on trouve sa voie. De fil en aiguille, des artistes ont repoussé les limites de leurs aînés (qui, c’est drôle, n’avaient souvent que deux ou trois ans de plus !). C’est propre à cette culture, à l’adrénaline qui en est partie prenante. Chacun doit inventer autre chose. Cela a donné, en quarante ans, le passage d’un Futura à un Zevs. Et pourtant, Zevs se réclame de Futura : c’est lui qu’il admirait quand il était gamin. Cette logique, il faut entrer dans l’histoire du mouvement pour la voir. Alors que si on regarde les deux œuvres séparément, on peut penser qu’elles appartiennent à deux courants qui n’ont rien en commun.

La chose s’est beaucoup développée, c’est vrai. Mais c’est parce qu’il existe dans la culture initiale du graffiti l’obligation d’aller plus loin. On apprend de quelqu’un, et il faut le dépasser – c’est presque initiatique. West me disait un jour : « You have to learn your ABC ». On fait ses lettres, on les apprend. JonOne, par exemple, a appris avec Quik. Un jour, le maître dépasse l’élève, et doit faire autre chose, trouver son propre style. Comme dans un atelier des Beaux Arts, on apprend des meilleurs, puis on trouve sa voie. De fil en aiguille, des artistes ont repoussé les limites de leurs aînés (qui, c’est drôle, n’avaient souvent que deux ou trois ans de plus !). C’est propre à cette culture, à l’adrénaline qui en est partie prenante. Chacun doit inventer autre chose. Cela a donné, en quarante ans, le passage d’un Futura à un Zevs. Et pourtant, Zevs se réclame de Futura : c’est lui qu’il admirait quand il était gamin. Cette logique, il faut entrer dans l’histoire du mouvement pour la voir. Alors que si on regarde les deux œuvres séparément, on peut penser qu’elles appartiennent à deux courants qui n’ont rien en commun.

Mais dans cette diversité, peut-on encore parler de mouvement ?

Oui, c’est ce que je défends corps et âme. Et il s’agit probablement du mouvement le plus important de la fin du vingtième siècle et du début du vingt-et-unième siècle. Quel autre courant artistique a été aussi fort, aussi global, aussi international ? Lequel a construit des langages et des techniques aussi codés, et avec une telle documentation ? C’était un mouvement international, bien avant Internet, qui n’a fait qu’accélérer cette dimension – les images, les fanzines s’échangeaient bien avant. Ce n’est pas par hasard que des livres comme Subway Art (de Martha Cooper et Henry Chalfant) ou Spraycan Art (d’Henry Chalfant et James Prigoff) sont des best-sellers. Et ce n’est pas un effet de mode, puisque ça dure depuis quarante ans ! Je me sens aux premières loges d’une histoire en train de s’écrire.

Où en est-on aujourd’hui ?

De nouvelles générations sont apparues. Avec des gens comme JR ou Vhils, riches de cette histoire passée, et qui en même temps ont trouvé leur propre identité. J’ai toujours eu peur que ça finisse par tourner en rond, mais je trouve encore des choses étonnantes, comme Sten Lex. On n’est qu’au début d’une écriture plus théorique. Beaucoup de mémoires, de thèses sont désormais produites sur le sujet, on a davantage de recul qu’il y a dix ans et ce matériau va pouvoir être analysé. J’ai écrit un livre (1) pour répondre à des questions qu’on me posait tout le temps : combien font partie de ce mouvement, pourquoi certains sont des artistes et d’autres non, etc. Je voulais poser des jalons pour écrire une petite histoire du mouvement, un peu didactique. J’ai aussi fait le choix d’une cinquantaine d’artistes, pour montrer d’où ils venaient et ce qu’ils avaient fait, dans leur variété. Pour montrer que c’est un art, pas seulement une somme de trains et de vandalismes…

Parmi les derniers venus dans votre galerie, il y a le duo italien Sten Lex. Pourquoi ?

D’abord pour leur originalité, puisqu’ils sont les seuls à pratiquer cette technique, faites de bandes de papiers. Ils sont au confluent de plusieurs techniques : la photo, l’art optique, le pochoir. Finalement, le street art n’est qu’une dimension parmi d’autres de leur travail. Impossible de les mettre dans une boîte. D’ailleurs, très tôt, même des artistes de graffiti « old school » avaient des références de pop art. Seen m’a dit un jour : on n’appelait pas ça la culture hip-hop, puisqu’on était en train de la faire ! Il écoutait de la musique pop puisque le rap n’existait pas – c’était ses copains qui étaient en train de l’inventer… Et puis, dans le travail de Sten Lex, je vois une dimension très poétique : la ville qui se délite, et dit un rapport à la mémoire et à l’architecture, très emblématique de notre société. Ces petites choses qui se défont au vent, posées sur les immeubles, je les trouve très puissantes. Je fais partie de ceux qui croient que l’artiste contemporain, un peu comme dans le mythe de Prométhée, voient des choses très en phase avec notre époque.

D’abord pour leur originalité, puisqu’ils sont les seuls à pratiquer cette technique, faites de bandes de papiers. Ils sont au confluent de plusieurs techniques : la photo, l’art optique, le pochoir. Finalement, le street art n’est qu’une dimension parmi d’autres de leur travail. Impossible de les mettre dans une boîte. D’ailleurs, très tôt, même des artistes de graffiti « old school » avaient des références de pop art. Seen m’a dit un jour : on n’appelait pas ça la culture hip-hop, puisqu’on était en train de la faire ! Il écoutait de la musique pop puisque le rap n’existait pas – c’était ses copains qui étaient en train de l’inventer… Et puis, dans le travail de Sten Lex, je vois une dimension très poétique : la ville qui se délite, et dit un rapport à la mémoire et à l’architecture, très emblématique de notre société. Ces petites choses qui se défont au vent, posées sur les immeubles, je les trouve très puissantes. Je fais partie de ceux qui croient que l’artiste contemporain, un peu comme dans le mythe de Prométhée, voient des choses très en phase avec notre époque.

Cette poésie de la décadence, c’est ce qui vous a aussi séduit chez Vhils ?

Oui, il y a cette forme de poésie chez lui aussi. Et c’est un artiste qui, malgré son très jeune âge, maîtrise beaucoup de techniques, et en invente régulièrement. Un peu comme JR, il n’a pas de limites ! Cette absence de limites, elle existe d’ailleurs depuis les débuts du street art. Si je veux peindre le train, je peins le train. Et si j’ai envie de recouvrir une favela entière (comme JR), j’y vais…

Vous avez aussi beaucoup défendu l’art numérique. Pourquoi ?

Parce que contrairement aux apparences, je suis une vraie geek ! Il faut dire que mon père était chercheur en mathématiques. J’adore la programmation informatique. Aujourd’hui, l’art numérique explose. L’homme domptant la machine peut s’exprimer autrement. C’est un nouveau pinceau, un nouveau medium. C’est un art qui a longtemps été englué dans la technique, et dont il est plus difficile de faire accepter la dimension créatrice. Beaucoup de gens regardent plus l’écran que le contenu. Les enfants s’en fichent, mais nous, adultes, avons tendance à focaliser sur la dimension technique. Je crois beaucoup à l’avenir, au moment où l’art numérique, de la vidéo jusqu’aux œuvres interactives, sera quelque chose de normal. Pour le marché de l’art, même s’il existe des collectionneurs, ces œuvres sont encore un peu des ovnis…

Vous avez changé d’échelle depuis la galerie de vos débuts… Comment s’est passé cette évolution ?

Très lentement, brique par brique. J’ai plutôt un caractère de fourmi… Je travaille main dans la main avec les artistes, qui pour moi sont l’équipe de la galerie. L’effet boule de neige a fonctionné. Après des débuts très modestes, j’ai déménagé dans le quartier de la Bibliothèque Nationale de France en 1991. Puis, en 2007, j’ai déménagé dans le Marais, dans un lieu où j’ai davantage de place pour des projets plus ambitieux ou des expositions de groupe. En parallèle, j’ai ouvert à Shanghai un lieu en 2009. Là, j’ai déménagé en 2012 dans un espace beaucoup plus grand, qui me permet d’inviter les artistes en résidence. Cela fait 1000m2, ils peuvent se lâcher…

Comment choisissez-vous les artistes avec qui vous travaillez ?

Ce n’est jamais la même histoire. Il faut que la singularité de la démarche soit là pour que je me sente capable de le défendre. Mais comme pour une amitié, l’humain compte aussi énormément. Je crois aussi qu’on rencontre un artiste à un moment où il doit être soutenu pour aller plus loin dans ses ambitions : parfois il a besoin d’un atelier plus grand, parfois de rencontrer du public…. En général, j’observe pendant un moment à distance et je vois qu’on peut faire un bout de chemin ensemble, pour permettre à leur carrière d’avancer. Je ne crois pas beaucoup au mythe de l’artiste maudit qui reste seul dans son atelier… Je pense que pour qu’un artiste puisse s’épanouir, s’exprimer, il faut des équipes derrière. Pour faire émerger leur rêve ! Et on se retrouve à organiser des productions dingues, comme JR à Shanghai, Vhils à Paris, à négocier des murs avec une mairie. On n’est plus uniquement dans le métier de marchand d’art. C’est une saine émulation, et tout d’un coup le projet devient délirant et ouvre une nouvelle page pour chacun.

Ce n’est jamais la même histoire. Il faut que la singularité de la démarche soit là pour que je me sente capable de le défendre. Mais comme pour une amitié, l’humain compte aussi énormément. Je crois aussi qu’on rencontre un artiste à un moment où il doit être soutenu pour aller plus loin dans ses ambitions : parfois il a besoin d’un atelier plus grand, parfois de rencontrer du public…. En général, j’observe pendant un moment à distance et je vois qu’on peut faire un bout de chemin ensemble, pour permettre à leur carrière d’avancer. Je ne crois pas beaucoup au mythe de l’artiste maudit qui reste seul dans son atelier… Je pense que pour qu’un artiste puisse s’épanouir, s’exprimer, il faut des équipes derrière. Pour faire émerger leur rêve ! Et on se retrouve à organiser des productions dingues, comme JR à Shanghai, Vhils à Paris, à négocier des murs avec une mairie. On n’est plus uniquement dans le métier de marchand d’art. C’est une saine émulation, et tout d’un coup le projet devient délirant et ouvre une nouvelle page pour chacun.

Et quand des artistes changent de galerie ?

Ca fait toujours un pincement au cœur ! Mais un galeriste m’a fait remarquer un jour que c’était tout simplement mon métier, et j’ai compris qu’il avait raison… Quand on est un premier marché, un découvreur, il serait presque étrange de garder tout le monde. On a la satisfaction de se dire qu’on n’avait pas tort… De toute façon, ma passion, c’est de découvrir les talents. Ce qui me fait me lever le matin, c’est ça !

Quels sont vos projets ?

En mars, Sten Lex seront exposés à Shanghai. Et au même moment, Vhils fera à Luxembourg un mur de 60 sur 10 mètres. J’ai aussi des projets de livre, l’un sur la photographie contemporaine chinoise, l’autre consacré à un art que je dirais de guérilla, indépendant, qui va me permettre de faire le lien entre des street artistes et d’autres champs de l’art contemporain, comme le travail de Zhang Dali en Chine. En quoi ces artistes, à peu près de la même génération, ont-ils pris le taureau par les cornes pour dire des choses de la société d’aujourd’hui ? Curieusement, de Lisbonne à Shanghai, je vois des similitudes…

Sophie Pujas

(1) From style writing to art, a street art anthology, Magda Danysz, Drago.

Galerie Magda Danysz

78 rue Amelot

75011 Paris

[Visuels (de haut en bas) : Magda Danysz, crédit photo Céline Barrère // Alexandre Farto aka VHILS – Entropy – Carved on wood – 2012 – courtesy Galerie Magda Danysz // Sten Lex, Alfred, 2010, courtesy Galerie Magda Danysz // Alexandre Farto aka VHILS – Entropy – Sculpted polystyren – 2012 – courtesy Galerie Magda Danysz]

Articles liés

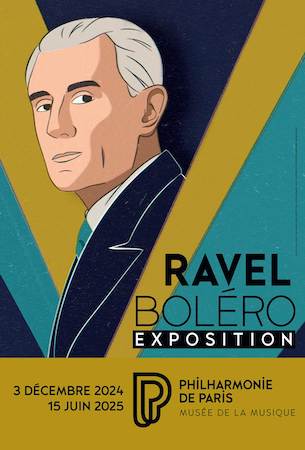

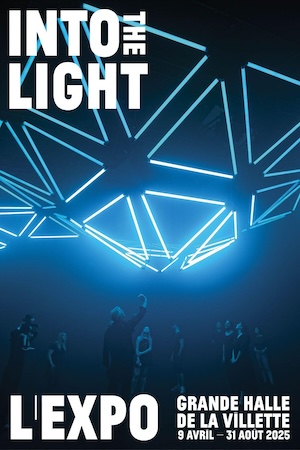

“INTO THE LIGHT : L’EXPO” : la lumière telle que vous ne l’avez jamais vue à partir du 9 avril à La Villette

“INTO THE LIGHT : L’EXPO” réunit 12 artistes européens pour une exposition immersive et sensible. Sur plus de 3000 m², la lumière devient matière et révèle des œuvres singulières. Une invitation à explorer de nouvelles perceptions et à se...

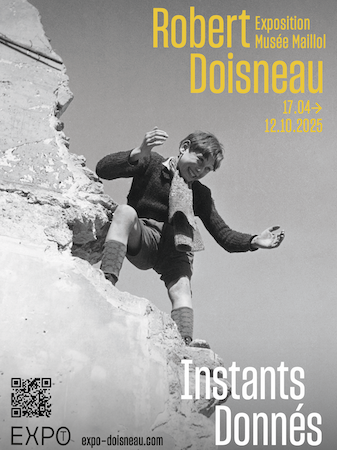

Le Musée Maillol présente “Robert Doisneau. Instants Donnés”, un parcours prodigieux de plus de 400 photographies

À partir du 17 avril, le Musée Maillol présente une exposition consacrée au photographe français Robert Doisneau. Conçue par un commissariat collectif associant Tempora et l’Atelier Robert Doisneau, cette exposition marque le retour des photos de Doisneau dans Paris...

“Frantz” : un spectacle mêlant théâtre, mime et bruitage à La Scala

Bruitage, mime et narration se croisent pour nous plonger au coeur d’un univers pataphysique flamboyant où un destin déboule. Avec fracas. Un spectacle virtuose mêlant théâtre, mime et bruitage ! Ils sont cinq et se sont rencontrés à l’Ecole...