Lokiss – interview (2/2)

… lire la première partie de l’interview

Certaines œuvres récentes explorent votre passion pour l’astrophysique…

Oui, ça vient de loin… Tout gamin, la scène finale de 2001 l’Odyssée de l’espace, l’arrivée dans l’infini, avec ces carrés qui partent dans tous les sens, m’a beaucoup marquée ! La science-fiction m’a amené à l’astronomie, et l’astronomie à l’astrophysique. Dans la pièce Cinq parallèles, je montre un univers concentré à l’intérieur et autour d’une plaque de verre (ça, ça vient de Duchamp). C’est mon interprêtation de l’expérience mentale du chat de Schrödinger. Quand je parlais de faire des millions de particules, c’est pour essayer de reproduire la multiplicité de la nature, du cosmos. Aujourd’hui, je me passionne sans doute plus pour les revues scientifiques que pour le monde de l’art contemporain. Les multi-univers, par exemple, c’est fascinant…

Vous êtes l’auteur des fresques du personnage titre dans le film Vandal. Comment avez-vous abordé le projet ?

C’était un travail énorme, dont tout n’est pas montré dans le film, réalisé sur un délai de trois semaines… Cela m’a un peu rappelé à quel point c’est intéressant d’être seul face à un mur – maintenant ils sont dix à chaque fois. Cela fait partie de la compétition du graffiti de savoir être seul pour créer un univers. Mes murs, je les ai peints seul, ce n’était donc pas grave pour moi de me retrouver face à moi-même dans un atelier. Les esquisses que j’ai faites pour le film ont été reproduites dans le livre Alphabeatz (Woshe, Pyramid éditions). C’est intéressant à montrer, même si je ne vois pas trop l’intérêt des expositions consacrées uniquement à ça. Sans les esquisses de Subway Art, d’Henry Chalfant, celles de Dondi, je ne serais pas grand chose. Quand j’étais petit, je voulais étudier l’histoire-géo et devenir diplomate – ce qui est assez drôle quand on voit mon caractère. Après, j’ai fait du graffiti et tout a changé…

Lors de l’exposition « TAG » au Grand Palais en 2009, vous aviez publié sous le titre « Graffiti : une culture suicidaire » (2), un texte où vous vous montriez très sévère envers ce que vous décriviez comme une récupération politique et institutionnelle du mouvement…

Mais cette culture porte la transgression, et c’est devenu l’art le plus obéissant qui soit ! Je trouve ça lamentable. Dès que ces artistes entrent dans les institutions, les musées, ils sont complètement perdus… On cherche à rendre le graffiti acceptable, diffusable, à faire en sorte que ça ne dérange personne. Et ça devient un barnum, de la communication politique et publicitaire – on l’a vu récemment, avec les œuvres de la collection d’Alain-Dominique Gallizia, déjà à l’origine de « TAG », exposées à Matignon. Personnellement, j’ai toujours refusé de travailler avec Gallizia, même s’il me l’a proposé à plusieurs reprises. On l’accuse de tous les maux, mais ce sont les artistes qui ont accepté de participer à sa collection ! Ils pouvaient refuser. Au moment où j’ai écrit ce texte, j’ai reçu beaucoup de messages de félicitations d’artistes qui en fait participaient déjà à ses projets et à sa collection… Pour moi, c’est de la malhonnêteté par mollesse morale : ils ne croient en rien, donc ils sont prêts à tout pour accéder à la reconnaissance.

Mais à la fin de ce texte, vous disiez que « la culture Graffiti est montrable et superbement intéressante ». Qu’est-ce que vous proposez ?

C’est ce que j’essaye de faire à la galerie Bailly. Le graffiti est intéressant dans la rue, sur les murs, dans le métro. Ce qui est fort, c’est qu’il crée la surprise, qu’il ne s’intègre pas toujours… Dès qu’on est sur une toile, il faut changer. Ce n’est plus du tout le même rapport espace-temps. Il faut reformuler son vocabulaire, sinon on n’est plus vraiment un artiste. En général, ceux qui marchent sur toile sont nullissime dans la rue ! Les gens très talentueux sur mur, malheureusement n’ont pas réussi, parce qu’il leur manque l’adrénaline, je crois. Dès qu’ils arrivent dans un studio, ils ne savent plus quoi faire. Avec la Place forte, lieu collectif que j’ai monté en 2010 (3), j’ai été surpris parce que tout d’un coup certains perdaient complètement leurs moyens. Je trouve que les plus forts sont les vandales. Le rayage au tournevis ou les tags à l’acide, c’est quelque chose qui a une vraie force. On arrive dans la sculpture.

Vous dites que nous sommes en retard en France…

Pire que ça… En Allemagne ou en Hollande, cette dimension post-graffiti est développée depuis quinze ans ! J’ai été invité à des expositions à Berlin, j’ai montré des films, des animations flashs, à côtés d’autres artistes venus du graffiti qui exploraient différents médias. C’est toute une culture, très cohérente. Se contenter de montrer une multitude de tags sur toile, c’est une imposture. Encore une fois, c’est pour ça que j’ai voulu dire ce que je devais à d’autres artistes, pour montrer que c’est un mouvement ouvert. Si on veut vraiment entrer dans l’histoire de l’art, on s’intercale entre différents mouvements. Si c’est pour faire des lignes de tags, c’est redoutable… C’est réduire le vocabulaire du graffiti à une onomatopée. Ca devient quelque chose de décoratif, sans aucun fond. Peindre aujourd’hui de la bande dessinée sur toile ou de l’abstraction qui ne raconte rien, ça me paraît une abomination. Il y a tellement de désastres dans l’époque à laquelle on vit, je n’en suis que le témoin.

Qu’est-ce qui se serait perdu, d’après vous ?

Le graffiti vandale n’a peut-être pas un fond énorme, mais il se construit dans l’action de transgression. Vandaliser 4000 trains, ça a tout de suite une force… Sur une toile, la transgression disparaît, et qu’est-ce que ça raconte ? On passe de quelque chose de dur, qui porte la violence, à quelque chose d’extrêmement superficiel. D’un acte violent et asocial, on passe à neuneuland… Et ça me rend triste. J’ai beau cracher dessus, je ne serais pas devenu artiste sans, et j’ai du respect pour certains qui font tout ce que je déteste… J’ai aussi polémiqué sur le fait de peindre au Palais de Tokyo. Je ne trouve pas du tout ça aussi grave que d’aller à Matignon, mais la vision du graffiti ne va pas changer parce qu’on leur file les sous-sols techniques…

Vous ne pensez pas que ce type d’expositions peut contribuer à une reconnaissance esthétique du mouvement ?

Mais est-ce que la reconnaissance passe obligatoirement par l’inscription dans un lieu officiel ? Pour moi, la question est là. Souvent, on préfère construire une fiction que se fonder sur du réel. Je ne suis pas critique pour être critique, je pense être profondément un défenseur du graffiti. La reconnaissance, peut-être, mais il faudrait peut-être déjà réfléchir au code pénal ! Il faudrait se demander pourquoi un TGV recouvert d’autocollants ignobles de publicitaires est acceptable, mais pas le graff, peut-être moche, d’un gamin de treize ans. Où est la limite ? Mais on se posait déjà la question il y a trente ans. La vague du graffiti qui rentre en galerie, c’est d’abord dans les années quatre-vingt avec Dondi, Futura, Crash et toute la bande…

La colère est un de vos moteurs ?

Mais l’énergie vient beaucoup de la colère. Je dois être un peu soupe au lait. Il n’y a pas de violence chez moi, ma violence est plutôt face à l’apathie, au manque d’empathie face à la violence du monde. Ma vie n’est pas violente ! Je vis à la campagne dans un environnement très calme, dans un silence de dingue… Mais ma nature profonde ira toujours vers la complexité. Et je pense que la complexité porte en elle la violence dans un monde qui se lisse au maximum. Même dans l’art contemporain pur et dur, je pense que c’est vrai. Jeff Koons ou Damian Hirst (sauf quand il tranche des animaux en lamelle – c’est assez fort), c’est assez design, assez élégant… Mais tous les siècles ont connu ça. Ce sont plus des designers ou des courtisans que des artistes. Le graffiti est un peu maniériste, et c’est pour ça que le marché s’est ouvert – même si c’est le second marché, on reste dans un art accessible. Ca fait très bien dans un appartement à Neuilly-sur-Seine…Tout devient sophistiqué. Mais c’est un écueil difficile à éviter quand on commence à maîtriser son langage. Même la violence peut être très séduisante, la difficulté est de la laisser brute…

Propos recueillis par Sophie Pujas

Notes

- http://www.emosmos.com/?p=192

- http://www.emosmos.com/?p=79

- http://canalstreet.canalplus.fr/emissions/interviews-arts/arts-de-rue-1822

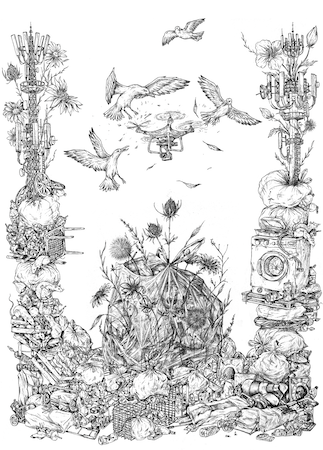

Abstraction 21, Daim et Lokiss

Du 19 septembre au 12 octobre 2013

Vernissage le 19 septembre

Galerie Hélène Bailly

38 rue de Seine

75006 Paris

Pour en (sa)voir plus :

www.emosmos.com

Articles liés

“Vade Retro” le nouveau film d’Antonin Peretjatko en salle le 31 décembre

Norbert, vampire de bonne famille aristo-réac, doit trouver une femme de sang pur à mordre et à épouser s’il veut survivre et ne pas être renié par ses parents. Envoyé en bateau au Japon, accompagné de son valet gardien...

Célébrez le Nouvel an avec l’Orchestre Lamoureux à la Salle Gaveau

L’Orchestre Lamoureux vous invite à célébrer la nouvelle année à la Salle Gaveau avec une série de concerts aux accents viennois. À la fois soliste et cheffe d’orchestre, la brillante musicienne italienne Vanessa Benelli Mosell mène la danse, du...

“Tout va mâles ?” le nouveau spectacle d’Alex Goude au Grand Point Virgule

Après, « Théatrouille », « Timéo » et « Ménopause », venez découvrir le nouveau spectacle musical d’Alex Goude, dédié aux problèmes des hommes… Thomas, 58 ans, PDG d’une agence de pub, Romain, 42 ans, bibliothécaire, Jérémy, 25 ans, coach sportif, n’ont absolument rien en...