Lasco Project : le graffiti infiltre le Palais de Tokyo

Pour sa troisième session, le “Lasco Project” investit le Palais de Tokyo. Rencontre avec Hugo Vitrani, initiateur du projet.

Cette nouvelle session est moins centrée sur le graffiti. Comment ont été choisis les artistes ?

L’idée n’était pas de faire un programme estampillé “street art” au Palais de Tokyo, mais de s’intéresser à la relation entre l’art et la rue depuis l’émergence du graffiti. La rue comme école, la rue comme atelier, la rue comme sujet. Nous ne voulions pas enfermer les artistes du projet dans des chapelles dans lesquelles ils ne se retrouvent pas toujours. On a vu trop de projets qui regroupaient des artistes simplement parce qu’ils utilisent des bombes de peinture, plutôt que de s’intéresser au fond de leur démarche. Les artistes que nous présentons ont tous des travaux différents mais ils ont en commun un rapport particulier à l’architecture, à la gestuelle, à l’écriture, à l’illégalité, à la rue. Nous avons débuté l’aventure avec Lek et Sowat juste après la réouverture du Palais de Tokyo dans lequel beaucoup d’espaces vierges n’avaient pas encore été investis. Lek et Sowat ont alors élaboré une installation en plusieurs étapes (une issue de secours peinte, un film réalisé clandestinement, une trappe souterraine inaccessible au public), en réunissant plus d’une soixantaine d’artistes issus du graffiti, tous reconnus dans le milieu mais oubliés des institutions et du marché. À la suite de ce projet, plusieurs autres artistes sont intervenus dans des espaces monographiques, ouvrant de nouvelles perspectives dans notre projet. Il y a donc depuis 2012 une grotte de Lascaux version 2014 qui se propage au Palais de Tokyo et qui déborde parfois jusque dans les espaces plus officiels d’autres expositions voisines, quitte à parfois amener du désordre et de la tension.

Parmi ces artistes éclaireurs, il y a Evol…

Parmi ces artistes éclaireurs, il y a Evol…

Oui, c’était intéressant de lui proposer d’intervenir sur certains murs et colonnes en béton brut du Palais de Tokyo car son travail – en atelier comme dans la rue – est lié à ce type d’architecture. Evol crée des monuments miniatures in situ pour rendre visibles les invisibles, mettre la périphérie au centre. Cet artiste a été marqué dans sa jeunesse par les grands complexes immobiliers de l’ex-RDA. Une architecture qui a été un rêve politique et qui est désormais un cauchemar urbanistique et social… Au Palais de Tokyo, ses interventions au pochoir ne sont pas figées dans un cadre : elles surgissent là où on ne les attend pas, parfois même dans les espaces d’autres artistes exposés. Alors les visiteurs déambulent sans savoir s’ils vont tomber sur une œuvre, si ce travail est officiel ou non, s’il a été découvert pendant les travaux ou partiellement recouvert… Dans les arts urbains, tout comme dans le milieu du skate-board, le rapport à la marche, à l’errance, au surgissement, à la découverte et la réappropriation de l’urbain est essentiel.

Mais des représentants du graffiti illégal sont toujours présents, avec Cokney – comme Azyle et O’Clock auparavant…

Cokney était déjà intervenu dans le premier projet de Lek et Sowat en 2012, pendant son jugement où il a été condamné à plus de 200000 euros de dommages et intérêts pour dégradations volontaires en réunion, comprendre de la peinture sur trains et métros avec des amis artistes. Lorsqu’on parle du passage de la rue à l’atelier dans les expositions, on a souvent tendance à oublier que la première institution à laquelle sont confrontés les graffeurs est le Palais de Justice, bien avant le musée. Pour cette nouvelle session, nous voulions continuer d’affirmer que les artistes qui ont une pratique hardcore du graffiti ont leur place dans un centre d’art, sans pour autant tomber dans les clichés habituels : des peintures sur des plans de métro ou sur des fausses structures de trains.

Le travail de Cokney en illégal est très pointu, engagé, mixant les influences du graffiti, du tatouage, des estampes japonaises, des cultures punk… Pour son installation Guerre du Nord au Palais de Tokyo – hommage épique à la Gare du Nord, lieu historique du graffiti français et ancien QG de la brigade anti-tag –, Cokney a travaillé à partir des archives judiciaires de son procès, des plaintes, des devis, des éléments d’enquête qu’il a récupérés en photocopie.

Le travail de Cokney en illégal est très pointu, engagé, mixant les influences du graffiti, du tatouage, des estampes japonaises, des cultures punk… Pour son installation Guerre du Nord au Palais de Tokyo – hommage épique à la Gare du Nord, lieu historique du graffiti français et ancien QG de la brigade anti-tag –, Cokney a travaillé à partir des archives judiciaires de son procès, des plaintes, des devis, des éléments d’enquête qu’il a récupérés en photocopie.

C’est une vision judiciaire de son art qu’il confronte à ses archives personnelles, ses souvenirs sous forme de récits, sa peinture. En signant ces devis, ces plaintes, Cokney affirme que ces documents judiciaires sont partie intégrante de son œuvre puisqu’ils en sont la continuité, le résultat, la preuve, l’accusation. Son projet, dont il va faire un livre, pose une question intéressante sur l’acte de collectionner du graffiti : plutôt que d’acheter des toiles qui singent trop souvent l’esthétique du graffiti en le vidant de son propos, les collectionneurs pourraient acquérir ces documents de Cokney au prix coûtant et devenir ainsi complices en l’aidant à payer son amende.

Parmi les documents exposés, on retrouve une analyse de style rédigée par la police – c’est le nerf de la guerre de la brigade anti-tag, une sorte de critique d’art en langage policier sur laquelle reposent les enquêtes. C’est un document saisissant qui parle de “contours saccadés”, de “peinture morbide” et “destructurée” pour définir la peinture de Cokney. Alors il a peint un mur dans son installation en réinterprétant ce que la police voyait dans ses peintures avant son arrestation.

Alors que l’idée de superposition, de recouvrement était au cœur du premier projet, cette année, de grands murs ont été donnés à des artistes en solo. Pourquoi ?

Le recouvrement est au cœur du projet de Lek et Sowat. Avec les peintures collectives qu’ils ont orchestrées sur des murs ou dans leur film Tracés directs, ils révèlent la puissance de la destruction qui se joue au quotidien en extérieur avec le “buffage” systématique du graffiti. Ils ont ainsi détruit ou repassé une grande partie des œuvres peintes, parfois pour les renforcer, les recadrer, les modifier ou simplement les annuler après les avoir archivées.

Nous avons ensuite inauguré des espaces monographiques pour faire des focus sur certains artistes extérieurs au projet de Lek et Sowat. Boris Tellegen a inauguré ces nouvelles sessions avec une installation qui se confrontait aux ruines de sa zone et détournait les repères des architectes bombés en fluo sur les murs. Sept artistes internationaux sont ensuite intervenus dans des espaces parfois complexes, de très grands murs ou des petites surfaces quasi invisibles, la plupart du temps en noir et blanc, ce qui a pu parfois surprendre ceux qui voudraient enfermer les arts urbains dans une forme de sous-pop art aux couleurs criardes. Les arts urbains ne riment pas forcément avec le plus gros et le plus haut mur, le plus de couleurs et de coulures.

Il y a un jeu avec l’abstraction dans la proposition de Horfé et Ken Sortais…

Il y a un jeu avec l’abstraction dans la proposition de Horfé et Ken Sortais…

Horfé et Ken Sortais sont notamment connus pour leurs peintures illégales dans la rue, avec une esthétique en rondeur très liée aux films d’animation. Ils sont tous les deux diplômés des Beaux-Arts et travaillent en atelier depuis longtemps. Si la question du passage de la rue à l’atelier est dépassée, Horfé et Ken Sortais font partie de ceux qui font attention à ne pas passer à l’atelier en se contentant de répliquer sur toile leur travail de rue. Un travail de rue est aussi pertinent et prestigieux qu’un travail d’atelier, mais un travail d’atelier doit être aussi fort et soutenu qu’un travail dans la rue.

Ces dernières années, avec la poussée du marché dans les arts urbains, on a pu voir beaucoup trop d’artistes importants se contenter de répliquer automatiquement sur toile ce qu’ils faisaient dans la rue. C’est un peu comme si un sculpteur passait au tricot sans savoir pourquoi, juste parce que ça se vend plus facilement. Pour leur installation Biolensu au Palais de Tokyo, Ken Sortais et Horfé ont rendu hommage au dessin animé Violence Jack de Go Nagai.

Ce manga underground très violent a annoncé le style post-apocalyptique dans les films d’animation des années 70. Ken Sortais et Horfé ont réinterprété des images du film en deux œuvres qui s’affrontent. Une première fresque à quatre mains où les formes figuratives sont étirées et déformées, tout comme leur gestuelle du graffiti. En face, deux cicatrices sculptées à la ponceuse, qui rappellent les nombreuses blessures du film mais aussi l’idée du vandalisme comme acte de création. Les cicatrices du tissu urbain en écho aux cicatrices des corps.

Vous avez décidé d’offrir un très long mur à Cleon Peterson. Qui est-il ?

Vous avez décidé d’offrir un très long mur à Cleon Peterson. Qui est-il ?

Cleon Peterson vient de la scène underground de Los Angeles. Ça ne fait qu’un an qu’il décline dans l’espace public son travail d’atelier : le Palais de Tokyo, c’est son sixième mur seulement ! Depuis, il en a peint un nouveau pour le projet organisé par Shepard Fairey – dont il est l’assistant – à Chicago. Ancien graphiste réputé dans l’industrie du skate-board, Cleon Peterson peint depuis une dizaine d’années sur bois des scènes de violence urbaine qui ont une part autobiographique : il dépeint ce qu’il a vécu dans la rue alors qu’il était accro à l’héroïne.

Ces scènes au graphisme épuré présentent des gangs bangs, des viols collectifs, des rixes, de la dépouille, sans jamais apporter de jugement moral. Au Palais de Tokyo, Cleon Peterson a peint une fresque de 50 mètres de long, avec des personnages étirés jusqu’à devenir parfois abstraits à cause du manque de recul. Le public est alors véritablement confronté au mur, à la peinture et sa violence. Il mixe ainsi l’héritage classique (les vases grecs, les peintures de guerre) avec l’esthétique “flat” du graphisme et des références des cultures dites underground. On pense forcément à La Danse de Matisse, mais version XXIe siècle avec des armes blanches.

Mais il y a aussi Futura, une des figures mythiques du mouvement…

En étant dans une institution, donc libéré des attentes du marché de l’art, Futura s’est senti libre de peindre ce qu’il voulait, c’est-à-dire un travail plus proche de ce qu’il expérimente dans ces montages numériques qu’il publie régulièrement sur Instagram. Futura est le premier peintre de métro qui est sorti de la lettre pour aller vers l’abstraction. Il est connu pour son travail expérimental et abstrait des années 1980 et ça fait 30 ans qu’on l’enferme dedans ! Sa présence au sein du Lasco Project est aussi une manière de tisser des liens entre les générations et de rappeler qu’on parle d’un mouvement qui a déjà une longue histoire et qui a connu ses premières expositions dans les années 80 !

Le Moma PS1 avait ainsi exposé Futura, Kenny Scharf, Basquiat, Dondi, Keith Haring dans l’exposition New York / New Wave. À cette époque, on ne parlait pas de street art et on n’enfermait pas non plus ces artistes dans la case graffiti, comme s’il s’agissait de bons sauvages ou d’une caution street credibility. En regroupant trop d’artistes sous ces labels, beaucoup d’expositions actuelles finissent par ne pas parler du travail des artistes exposés alors que leurs démarches sont souvent très éloignées. Nous essayons de ne pas faire d’ombre au travail des artistes, mais de mettre en avant leurs peintures, leurs démarches, leurs histoires comme par exemple celle de Vhils et son rapport particulier au vandalisme, à la ruine, aux murs et aux anonymes : un héritage de son passé à peindre des trains et à assister au recouvrement des anciens murs de propagande de Lisbonne.

Le Moma PS1 avait ainsi exposé Futura, Kenny Scharf, Basquiat, Dondi, Keith Haring dans l’exposition New York / New Wave. À cette époque, on ne parlait pas de street art et on n’enfermait pas non plus ces artistes dans la case graffiti, comme s’il s’agissait de bons sauvages ou d’une caution street credibility. En regroupant trop d’artistes sous ces labels, beaucoup d’expositions actuelles finissent par ne pas parler du travail des artistes exposés alors que leurs démarches sont souvent très éloignées. Nous essayons de ne pas faire d’ombre au travail des artistes, mais de mettre en avant leurs peintures, leurs démarches, leurs histoires comme par exemple celle de Vhils et son rapport particulier au vandalisme, à la ruine, aux murs et aux anonymes : un héritage de son passé à peindre des trains et à assister au recouvrement des anciens murs de propagande de Lisbonne.

Lek et Sowat ont prolongé la dimension conceptuelle de leur travail d’installation à travers un projet “invisible”…

Lek et Sowat travaillent beaucoup sur la ruine et l’architecture, intégrant l’histoire des lieux dans leur démarche. Lek est un des pionniers historiques de l’Urbex dans le graffiti. Son travail de peinture lacère les architectures tandis que Sowat documente de manière boulimique les traces de vie, du temps et les mécanismes internes des lieux qu’ils investissent. Au Palais de Tokyo, ils ont mis en place un projet complexe, en plusieurs étapes, dont la dernière s’est déroulée en sous-sol, dans le secret et l’obscurité, à savoir un conduit d’aération du Palais de Tokyo. Mode 2 et Futura sont intervenus dans ce très long couloir souterrain avec seulement 1 mètre de hauteur sous plafond. Mode 2 y a effectué un lettrage en one line, façon peinture rupestre : “Underground doesn’t exist anymore”.

Après lui, Lek et Sowat ont travaillé les lignes de fuite noires qui cassent l’architecture du lieu pour se perdre dans un puits de lumière de 20 mètres de haut. Enfin, Futura a peint la jonction entre eux et Mode 2, usant de ses formes furtives et classiques. C’est donc une exposition clandestine que les gens ne verront qu’à travers des images (des photographies, une modélisation street view sur le Google Art Project, un film de Lek et Sowat). Les cultures urbaines sont éphémères, difficiles d’accès. Nous sommes nombreux à ne pas avoir vu les whole cars des années 80, mais on a tous vu les photos. Ce n’est pas parce qu’on est dans un musée qu’on va présenter uniquement des parties accessibles. L’invisible, l’inaccessible et les légendes urbaines sont essentiels ici aussi.

Est-ce qu’au-delà du Palais de Tokyo le regard sur l’art urbain évolue ?

Beaucoup de collectionneurs, d’institutions et de galeristes ont le nez beaucoup trop pointé sur le marché au lieu d’écouter les conseils des artistes eux-mêmes et de se plonger dans les ouvrages et fanzines de référence. J’ai l’impression qu’en France les institutions et les galeries marginalisent encore beaucoup les artistes issus de la rue. Pour ne prendre que les plus connus : à quand une exposition d’envergure des Gemeos, de Barry McGee ou de JR en France ?

Si on se souvient de JR relégué au Forum -1 du Centre Pompidou lors de l’expo sur l’Inde, espace où plusieurs artistes plus ou moins bons sont ensuite intervenus pour des ateliers-enfants, les choses semblent avoir évolué depuis puisque le Centre Pompidou vient d’intégrer dans sa collection permanente le film Tracés directs de Lek et Sowat.

En revanche, je reste sceptique sur ce qui a été fait au Grand Palais avec la collection d’AD Gallizia et ses toiles d’amour de la taille du coffre de sa Smart. Idem pour le Musée de La Poste et son exposition qui n’apportait aucune vision et qui était très liée à certains galeristes et collectionneurs. La Fondation Cartier en 2009 avait les moyens de produire une exposition de référence. Hormis quelques pépites comme la vidéo radicale des Pixacaos ou l’installation de Boris Tellegen, ce fut très américain, très historique, un peu comme si l’on parlait d’un mouvement mort, alors qu’il faut arriver à saisir sa dynamique.

Mais comment ?

Agnès b. s’était démarquée en étant la seule à présenter en France Dash Snow, Os Gemeos, Craig Costello, les BBC ou José Parla en tissant des liens avec d’autres artistes comme Ryan McGinness, Ryan McGinley, Harmony Korine ou Dan Colen. Sans aucun soutien institutionnel ni de galeriste, Lek et Sowat ont élaboré en 2010 un travail muséal avec leur projet Mausolée, totalement clandestin. Il y avait un contexte politique et social percutant, une architecture inédite et sombre, des peintures monumentales et collectives, des installations, un film, un livre avec un récit, une sélection pointue d’artistes importants et un véritable parti pris.

Depuis ce projet, beaucoup surfent sur la vague de l’Urbex (Tour 13, Les Bains Douches). JR continue de s’emparer des institutions étrangères et des salles de cinéma tout en multipliant ses projets en toute indépendance dans l’espace public. Son travail touche depuis longtemps à la photographie, la sculpture, l’installation, la vidéo, sans se laisser enfermer dehors.

Et ailleurs ?

Aux États-Unis, Jeffrey Deitch a fait un énorme travail d’accompagnement de ses artistes avec des projets historiques comme Street Market de ESPO, Barry McGee et Todd James. D’autres comme Pedro Alonzo ou Roger Gastman s’intéressent aux questions historiques et curatoriales de manière très sérieuse. Récemment, le musée d’art contemporain de Boston a présenté des rétrospectives ambitieuses des Os Gemeos et de Barry McGee, tout comme le Brooklyn Museum avec Swoon. On est loin de l’art pompier dans lequel beaucoup d’artistes issus de la rue sont tombés en ne peignant plus que des toiles qui ressemblent à du pop art, tout en faisant un peu de peinture en extérieur parce qu’il faut réussir à avoir un semblant de discours pour vendre. Les travaux présentés sont souvent très illustratifs, esthétiques mais n’ont plus aucune puissance ni propos. La tendance actuelle est aussi aux beaux muraux XXL façon décoration de quartier en accord avec les mairies. Ce n’est pas forcément inintéressant, mais la puissance et la pertinence des arts urbains ne peuvent pas se résumer à cette vision très esthétique, officielle et souvent spéculative.

Sophe Pujas

Palais de Tokyo

13, avenue du Président Wilson

75016 Paris

M° Iéna

[© Vhils, Evol, Cokney, Horfé, Cleon, Futura 2000, Sowat by Hone, Lasco Project 3, Palais de Tokyo]

Articles liés

MINIATURE : l’expo événement pour les 10 ans de la Galerie Artistik Rezo

La galerie Artistik Rezo et FIGURE s’associent pour présenter la troisième édition de l’exposition MINIATURE : un événement unique en son genre à l’occasion des 10 ans de la galerie. Cette édition réunit plus de 80 artistes français et...

Justice livre un show explosif et festif à l’Accor Arena de Paris Bercy

Ce mardi 17 novembre 2024, après une première partie orchestrée par Pedro Winter, boss du label Ed Banger, Justice a électrisé une salle pleine à craquer, première date des deux soirées prévues à Paris, chez eux, à domicile. La...

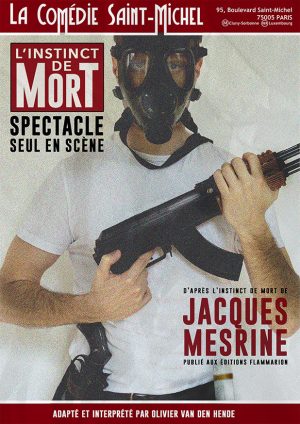

Marion Mezadorian pète les plombs au Théâtre Victor Hugo

Avec son précédent “one woman show”, Pépites, Marion Mezadorian a défrayé la chronique. Dans la même veine, celle d’une performance scénique où l’humour le dispute à l’émotion, cette nouvelle création donne la parole à celles et ceux qui craquent...