Julien Seth Malland : “La peinture est un prétexte à rencontres”

Le peintre Julien Seth Malland est allé à la rencontre de l’art de rue sur tous les continents. Retour sur ses explorations.

Comment avez-vous découvert la rue ?

J’ai commencé en 1996. Je prenais des photos de graffiti depuis que j’étais lycéen mais je n’avais jamais osé peindre dans la rue. J’ai commencé parce que j’avais des potes qui m’ont invité. Je faisais des dessins, eux traçaient des lettrages. J’ai commencé tout de suite par des personnages. C’était très dans l’esprit du graffiti d’alors, des B-Boys, très codifiés hip-hop ! Un peu moche sûrement, mais dans l’esprit de l’époque… Les lettrages, j’ai essayé un peu, mais j’étais très mauvais… J’étais aux Arts déco à cette époque, et c’était complètement une autre manière de s’exprimer, libre…

Comment en êtes-vous arrivé aux personnages pour lesquels on vous connaît aujourd’hui ?

Ca fait quatre ans. Ce qui a tout changé, c’est que j’ai commencé à peindre tout seul. Avant, j’étais toujours dans des collaborations. Mais les voyages et les rencontres m’ont beaucoup changé. J’ai fait un tour du monde en 2003 et j’ai peint un peu partout. J’ai vécu au Brésil en 2008, ça a aussi beaucoup modifié ma peinture. Là, il y avait la possibilité de peindre au milieu la rue au vu de tout le monde. En France, c’était forcément illégal, vite fait, ou alors dans des terrains vagues…

Ces voyages, vous avez choisi de les transformer en livres, et en films…

J’ai toujours été passionné de livres. Mon premier, c’était en 2000, Kapital, sur le graffiti parisien. Je l’ai fait avec Gautier Bischoff, avec qui j’ai ensuite fondé la maison d’édition L’Oeil d’Horus, puis la collection Wasted talent consacrée au graffiti chez Alternatives. Ensuite j’ai monté une petite maison d’édition. Dès 2007, j’ai sorti un carnet de voyage. Je trouvais intéressant de raconter un voyage par le biais de la peinture murale. C’est grâce à ça que j’ai été contacté par Canal + pour une série de reportages, « Les Nouveaux explorateurs ». L’idée était de faire découvrir un pays à travers les arts de rue – pas forcément ni uniquement le street art. D’ailleurs, je me considère comme un peintre public plutôt que comme un street artist. Pour moi, le street art a une dimension de contestation, d’illégalité – à la Banksy. Quand je voyage, je vais aussi voir des artistes qui peignent dans la rue, des artisans qui font des lettrages pour un concert, etc.

Le succès de vos documentaires répond à l’engouement du grand public pour le street art. Comment l’expliquez-vous ?

Mais le street art est l’art de son temps ! On est à l’époque du buzz. Grace aux nouveaux médias, aux réseaux sociaux, on voyage très vite dans le monde entier. Tout le monde est relié. Par les dimensions des œuvres, les lieux inhabituels dans lesquelles elles sont posées, le street a un côté spectaculaire qui marche très bien avec notre époque. J’aime beaucoup certains artistes comme le chilien Mono Gonzalès, qui a une conception très engagée de la peinture dans la rue. Ou d’autres qui remettent en avant la culture traditionnelle, comme certains street artist mexicains, ou les Os Gémêos au Brésil. Ce qui ne m’empêche pas d’être inspiré par d’autres types d’images, comme l’illustration avec Hugo Pratt, ou Myazaki…

Comment choisissez-vous vos murs ?

Ça dépend de la façon dont je les investis. La première chose, c’est d’arriver à m’adapter au lieu. À toucher les gens qui vivent là, qui sont les premiers spectateurs. J’aime bien qu’il y ait dans mes peintures comme un message un peu caché. Je ne représente pas des situations compréhensibles au premier regard, elles peuvent permettre de se poser des questions. C’est la raison pour laquelle je crée beaucoup de personnages dont on ne voit pas le visage, pour que les gens puissent l’imaginer. Dans un village détruit au Vietnam, quand je représente une femme en costume traditionnel qui tourne le dos et regarde autre chose, que veut dire ? La nostalgie ou l’espoir d’un meilleur futur ? C’est ce côté poétique qui m’intéresse. Poétique au sens où il existe des parts d’ombre, une place pour l’interprétation. Je ne veux pas expliquer à chaque fois exactement ce que j’ai voulu dire, je trouve que ça casserait un peu la magie.

L’étrangeté fait partie de cette magie ?

En un sens, mais ce n’est pas forcément une étrangeté recherchée. Petit à petit je me construis un vocabulaire de formes et de personnages que j’enrichis peu à peu. Je les assemble, j’essaye de leur faire dire chaque fois autre chose. Comme avec ces deux personnages reliés l’un à l’autre que je fais souvent : ça peut parler du couple, du fait qu’à deux, on n’est plus qu’un, on forme une nouvelle identité. Mais dans mon travail, peut-être plus que la technique, ce qui est intéressant, c’est ce que je raconte dans mes situations, et surtout où elles se trouvent. L’environnement est très important. J’essaye de m’adapter, de raconter une histoire par rapport à la ville, au lieu…

Mais comment ?

Je vais bientôt me rendre à Bâton-Rouge en Louisiane – un endroit un peu désolé, où il y a beaucoup de choses à raconter par exemple sur l’identité afro-américaine… J’aime lier mon travail avec cette idée de voyager. Je sais que certains peignent dans la rue sans forcément prendre en considération ce qui les entoure. Mais pour moi c’est très important, même si j’essaye de ne pas le faire de manière trop triviale.

Vous êtes récemment allé à Kiev, en pleine crise…

Oui, on m’a d’ailleurs proposé de peindre à Maïdan même. Il y avait de très beaux murs faits avec des pavés, une sorte de labyrinthe magnifique. Mais j’aurais trouvé ça trop opportuniste. Je suis arrivé après la bataille, ça n’aurait pas eu de sens. C’était une commande de l’Institut Français qui voulait parler de la renaissance de l’Ukraine. J’ai peint avec Kislow dans le centre-ville, un lieu très touristique. J’ai voulu quelque chose d’abordable pour tout le monde : une fille en costume traditionnel, avec son petit garçon qui regarde vers l’avenir. Mais elle est prise dans une spirale, pour montrer qu’elle est dans une autre dimension, pas encore finie.

Il y a des œuvres dont vous avez été particulièrement fier ?

Les souvenirs les plus mémorables sont plutôt liés aux histoires qui ont lieu avec et grâce à la peinture. En Indonésie, dans un village qui avait été détruit par un volcan, on a peint avec les habitants et on a investi les lieux avec des personnages. La peinture était presque une thérapie de groupe. Ca devient parfois presque un prétexte à rencontre…

Votre imaginaire est lié à l’enfance ?

L’enfance est quelque chose qui touche tout le monde. Les enfants ont dans les yeux cet espoir et cette innocence que les adultes ont perdus. Mais si j’ai commencé à peindre des enfants, c’est parce que quand on voyage, on en voit partout dans la rue !

Mais il y a aussi une forme d’inquiétude dans votre travail, en particulier sur toile…

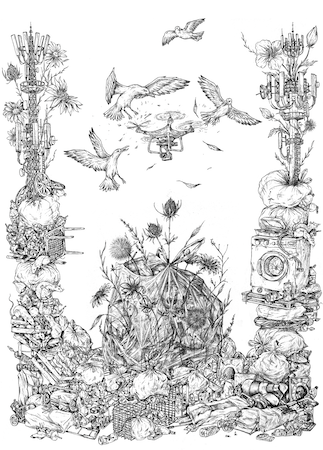

J’ai un regard pessimiste sur le monde, mais dans mes représentations j’essaye d’être plutôt positif. Comme mon premier public ce sont les passants dans la rue, j’essaye d’être abordable, de donner du bonheur – c’est peut-être naïf. Mais sur toile, c’est vrai, mon travail est différent. Je peux faire des choses plus personnelles, plus sombres. Dans la rue, on a une responsabilité plus grande. Mon concept n’est pas de choquer les gens ou de les interpeller, c’est plutôt de changer quelque chose dans leur tête par la bienveillance.

Pourquoi avoir développé une peinture d’atelier ?

Je peins sur toile depuis trois ans. Au départ, ne me plaisait pas du tout. Mais j’ai eu la chance que mes toiles intéressent tout de suite. Aujourd’hui, j’ai besoin des deux. Ca me permet d’exprimer d’autres choses qu’après je peux mettre dans la rue. Mais la peinture est un long processus pour parvenir à se découvrir soi-même, et je n’ai pas fini ! Il y a encore beaucoup de choses que j’ai envie d’essayer de dire, de raconter. Je ne suis pas blasé et j’ai envie d’évoluer, de changer. J’ai eu la chance d’avoir déjà derrière moi une longue histoire de peinture où j’ai changé tout le temps…

Fresque réalisée dans le cadre du K-Live Festival.

Sophie Pujas

Articles liés

“Vade Retro” le nouveau film d’Antonin Peretjatko en salle le 31 décembre

Norbert, vampire de bonne famille aristo-réac, doit trouver une femme de sang pur à mordre et à épouser s’il veut survivre et ne pas être renié par ses parents. Envoyé en bateau au Japon, accompagné de son valet gardien...

Célébrez le Nouvel an avec l’Orchestre Lamoureux à la Salle Gaveau

L’Orchestre Lamoureux vous invite à célébrer la nouvelle année à la Salle Gaveau avec une série de concerts aux accents viennois. À la fois soliste et cheffe d’orchestre, la brillante musicienne italienne Vanessa Benelli Mosell mène la danse, du...

“Tout va mâles ?” le nouveau spectacle d’Alex Goude au Grand Point Virgule

Après, « Théatrouille », « Timéo » et « Ménopause », venez découvrir le nouveau spectacle musical d’Alex Goude, dédié aux problèmes des hommes… Thomas, 58 ans, PDG d’une agence de pub, Romain, 42 ans, bibliothécaire, Jérémy, 25 ans, coach sportif, n’ont absolument rien en...