Jean Faucheur : « L’art est un label»

|

Jean Faucheur : « L’art est un label » |

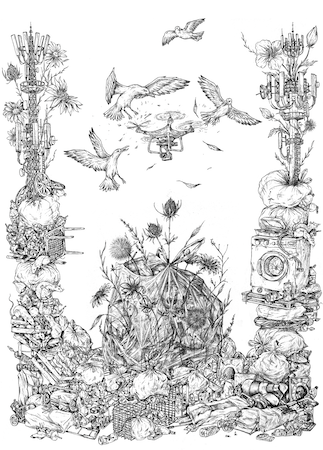

Ancien des frères Ripoulin, Jean Faucheur est un pionnier de l’art urbain, et l’un de ses grands défenseurs, notamment grâce à la création de l’association le M.U.R. Mais avant tout un artiste qui aime se réinventer en multipliant les médias et les approches. Rencontre.

D’où venez-vous ? Je suis né en 1956, un 14 juin – j’étais le premier enfant d’une famille de 5. J’ai toujours eu le goût du dessin. D’ailleurs ma mère en a retrouvé, et je ne dessinais pas trop mal à six ou sept ans ! Mais j’étais l’aîné, je devais donner l’exemple, donc je dessinais des choses propres, un peu académiques. A l’âge de dix-huit ans, ayant magnifiquement raté mon bac, j’ai dû me poser la question de ce que j’allais faire de ma vie. J’ai passé les Arts Déco, et suivi le cursus. Il y a toujours eu deux aspects en moi : le garçon sage, fils de bourgeois, élevé à Versailles, et celui qui avait envie d’exprimer, ce qui n’était pas évident. Cela m’a pris du temps. Je m’en suis beaucoup protégé – et encore maintenant, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas voir en moi. Pourquoi avoir eu l’idée de poser des affiches dans la rue ? Une des raisons principales était une forme d’insatisfaction. J’avais un peu moins de vingt-cinq ans, et un atelier microscopique qui se remplissait faute d’exposer et de vendre. Pour moi, il ne s’agissait pas intervenir dans la rue directement comme pouvaient le faire à l’époque Jérome Mesnager ou d’autres. Ce n’était pas trop ma tasse de thé. Ce qui me plaisait, c’était l’idée de travailler en atelier, secrètement, et de projeter ensuite mon travail en extérieur. J’aimais l’idée que cela apparaisse brusquement, et qu’il y ait une forme de mystère dans cette apparition. J’ai utilisé des panneaux publicitaires parce qu’ils sont toujours bien placés dans la ville, leur impact visuel est très fort. Et ils sont souvent implantés par séries, ce qui permettait de raconter des histoires. A partir du moment où j’ai choisi de les coller dehors, les oeuvres que je faisais dans l’atelier disparaissaient dans la semaine, ce qui m’amenait à faire évoluer mon travail. En l’espace d’un ou deux ans, mon travail a bougé de manière incroyable. Etre dans la rue, c’est être obligé de faire le point très vite : est-ce que ça tient ou non ? En un an, j’ai du faire 120 ou 130 affiches… Pourquoi vous impliquer dans la défense de l’art urbain, notamment en créant le M.U.R., qui offre un espace de création aux représentants du mouvement ? Ces artistes pratiquent une forme de générosité, qu’on voit très bien chez quelqu’un comme Jérôme Mesnager, et qu’on prête un peu moins aux graffeurs parce qu’on a l’impression qu’ils vandalisent, qu’on ne voit pas toujours la beauté de ce qu’ils font. Et j’aime la compagnie des artistes, ça m’intéresse de partager une même énergie. Ce n’est pas un métier simple, on y met aussi beaucoup de souffrance parfois, certains y ont laissé leur peau… Donner un coup de main dans la mesure du possible, ou me voir dans une sorte de communauté artistique, je l’assume – sans sortir les violons. Vos propres interventions urbaines ont relativement peu duré. Ont-elles eu une influence sur la suite de votre travail ? Oui, ma pratique urbaine s’est arrêtée très vite. Mais cela a été deux ou trois années très riches. Cela m’a donné dans la façon dont j’abordais mon travail la liberté d’aller là j’en avais envie. Cette liberté m’a parfois posé quelques problèmes dans la façon dont j’étais perçu. J’ai fait relativement peu d’expositions, mon travail est passé par beaucoup de phases, d’aspect, ce qui le rendait pour certains difficile à identifier. Mais ce qui m’apparaissait comme une forme de handicap, j’ai commencé à le penser comme une manière de mettre le public face à un questionnement simple : qu’est-ce que j’aime quand je pense que j’aime un artiste ? L’image que je me fais de lui ou réellement son travail ? J’aime l’idée que le regard des autres sur mon travail change, évolue, quitte à ce qu’ils partent et reviennent. Après tout, mon propre regard sur mon travail change constamment ! Comment s’opère le passage d’une série à une autre ? Je ne me pose jamais vraiment ce type de questions, je pense que c’est aux autres de le faire. Je me sens vraiment à distance de toute cette partie de l’art qui conceptualise avant de réaliser. Je respecte beaucoup les artistes qui le font. Mais cette manière qu’a eu l’art occidental de privilégier la pensée sur le faire, sur l’intuition, sur une forme de magie, je ne m’y reconnais vraiment pas. Vous vous méfiez d’ailleurs de l’étiquette même « d’artiste »… Depuis quelques années, vous exposez davantage. Pourquoi ? Dans les années 2000-2010, j’ai beaucoup travaillé avec les autres, j’ai voulu promouvoir ce courant culturel qu’est le street art, ou l’art urbain, mural, quel que soit le nom qu’on choisisse de lui donner. Je me consacrais à mon propre travail de manière très épisodique. J’avais besoin de me retrouver, de m’éloigner, de savoir ce que j’avais envie de faire. J’ai d’ailleurs quitté Paris. Pendant très longtemps, j’avais été assez compulsif dans mon rapport à mon travail. Là, je me suis autorisé à passer du temps dans mon atelier sans nécessairement produire. Cela m’a permis d’intérioriser un peu ma production. J’ai aussi rétréci les tailles des peintures… L’une de vos expositions s’appelait « Le Silence » (Galerie Mathgoth, 2012). En rapport avec cette intériorité ? C’était ce que je vivais au jour le jour, j’étais dans le silence, je voyais et parlais avec peu de gens. Mais les peintures étaient en question étaient assez bruyantes, avec des couleurs criardes justement – je ne peignais pas de grands horizons infinis… Plus je suis dans le silence, plus je peux entendre le bruit qu’il y a à l’intérieur. Pourquoi privilégiez-vous la peinture à la bombe ? C’est en lien avec votre travail sur le flou, le brouillage de contours ? En tout cas, j’aime la contradiction apparente entre le flou de la bombe et la précision qu’elle m’offre. Par exemple, quand je l’utilise sur une photo, qui est floue, c’est pour produire du détail. J’aime aussi l’idée qu’avec la bombe, il y ait quelque chose qu’on ne peut pas contrôler. J’utilise mes erreurs. Pour moi, la peinture, c’est ça : utiliser ce qui se passe dans le moment pour aller non là où on le voudrait mais dans des lieux insensés – qui n’ont pas de sens. Si c’est pour faire ce que je sais faire, ça ne m’intéresse pas tellement. Même au sein d’une série, chaque oeuvre doit être une surprise… Propos recueillis par Sophie Pujas jean.faucheur.free.fr [Visuel : courtesy Jean Faucheur] |

Articles liés

“Vade Retro” le nouveau film d’Antonin Peretjatko en salle le 31 décembre

Norbert, vampire de bonne famille aristo-réac, doit trouver une femme de sang pur à mordre et à épouser s’il veut survivre et ne pas être renié par ses parents. Envoyé en bateau au Japon, accompagné de son valet gardien...

Célébrez le Nouvel an avec l’Orchestre Lamoureux à la Salle Gaveau

L’Orchestre Lamoureux vous invite à célébrer la nouvelle année à la Salle Gaveau avec une série de concerts aux accents viennois. À la fois soliste et cheffe d’orchestre, la brillante musicienne italienne Vanessa Benelli Mosell mène la danse, du...

“Tout va mâles ?” le nouveau spectacle d’Alex Goude au Grand Point Virgule

Après, « Théatrouille », « Timéo » et « Ménopause », venez découvrir le nouveau spectacle musical d’Alex Goude, dédié aux problèmes des hommes… Thomas, 58 ans, PDG d’une agence de pub, Romain, 42 ans, bibliothécaire, Jérémy, 25 ans, coach sportif, n’ont absolument rien en...

Artiste, c’est une fonction déterminée dans un contexte de civilisation particulier. C’est un terme qui induit tout un catalogue de pensées, de projections confuses. Je ne me sens pas un artiste au sens où la culture occidentale l’entend, et qui en fait une voix de sagesse. J’ai un parcours, j’ai pris des directions dans ma vie, la plupart du temps sans y penser, qui m’ont fait arriver au point où j’en suis aujourd’hui – et je ne sais pas quelle importance il faut attacher à ce point. Quand j’entends le mot artiste, j’ai envie d’aller dans la nature et d’entendre le chant des oiseaux… Je m’attache surtout aujourd’hui à des valeurs humanistes, et l’art est un label, une image. Ce qui m’intéresse, c’est l’humain derrière le label.

Artiste, c’est une fonction déterminée dans un contexte de civilisation particulier. C’est un terme qui induit tout un catalogue de pensées, de projections confuses. Je ne me sens pas un artiste au sens où la culture occidentale l’entend, et qui en fait une voix de sagesse. J’ai un parcours, j’ai pris des directions dans ma vie, la plupart du temps sans y penser, qui m’ont fait arriver au point où j’en suis aujourd’hui – et je ne sais pas quelle importance il faut attacher à ce point. Quand j’entends le mot artiste, j’ai envie d’aller dans la nature et d’entendre le chant des oiseaux… Je m’attache surtout aujourd’hui à des valeurs humanistes, et l’art est un label, une image. Ce qui m’intéresse, c’est l’humain derrière le label.