Héritier des avants-gardes, Zbigniew Dłubak au sommet de son art

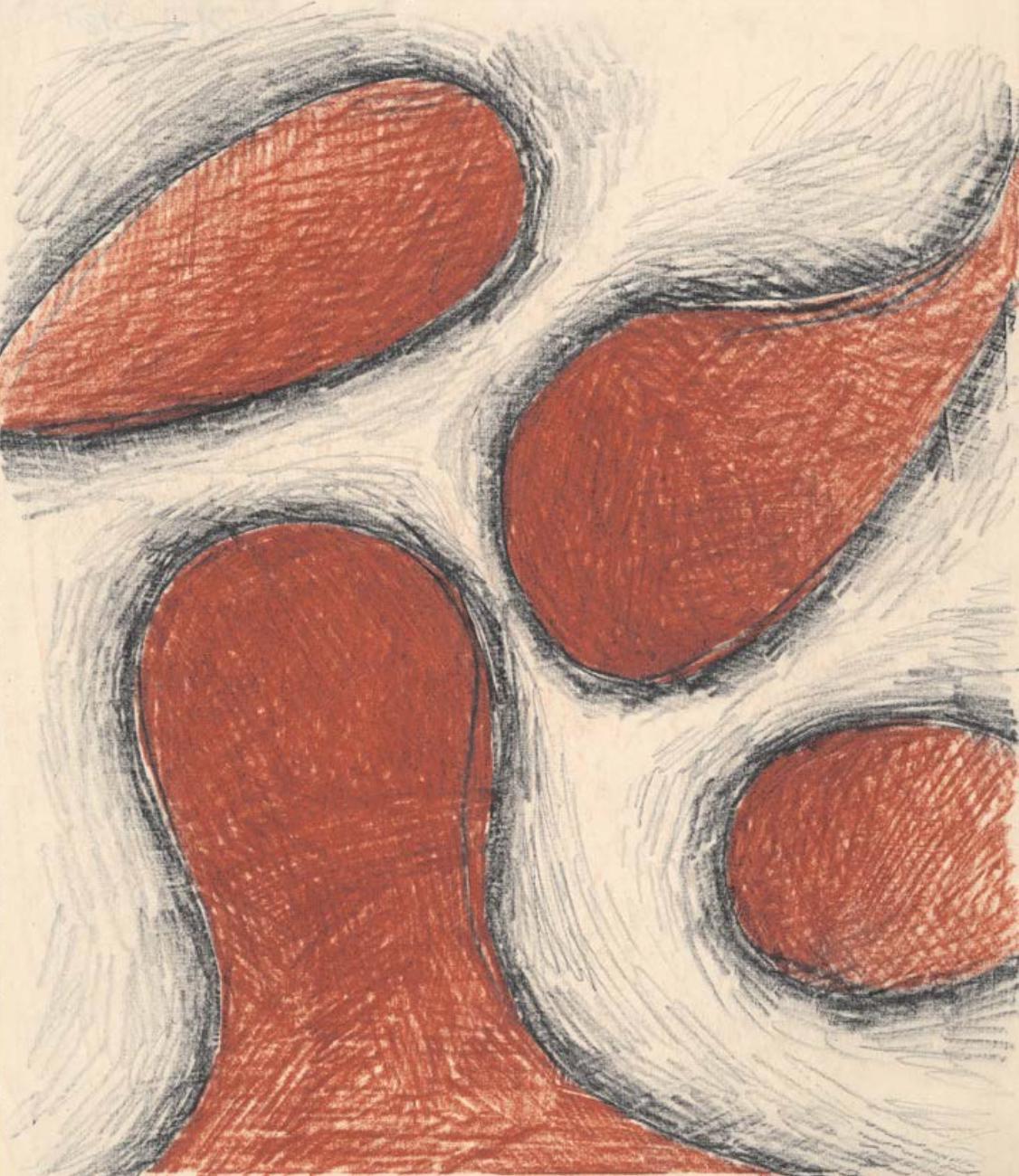

Sans titre, vers 1950

Le photographe, peintre, théoricien et enseignant polonais Zbigniew Dłubak (1921- 2005) est une grande figure de la scène artistique de l’Europe de l’Est. Après avoir été souvent exposé de son vivant, il est aujourd’hui mis en lumière dans une retrospective à la Fondation Henri Cartier-Bresson jusqu’au 29 avril 2018.

Au cours des premières années de la guerre, Zbigniew Dłubak étudie la théorie et l’histoire de l’art et achète son premier appareil photo autour de 1939. En tant que membre actif de la résistance, il est arrêté à Varsovie et déporté à Auschwitz. Il réussit néanmoins à créer secrètement, en réalisant une exposition clandestine au sein du camp. Mais le début de son activité photographique découle d’un autre moment sombre de sa jeunesse, lorsqu’il est soigné dans un sanatorium et qu’il est privé de peinture.

Les rues sont pour le soleil et non pour les hommes, 1948 © Armelle Dłubak / Archeology of Photography Foundation, Varsovie

Art et photographie indissociablement liés

Zbigniew Dłubak débute donc véritablement sa carrière de photographe vers 1948, en tant qu’autodidacte. Mais art et photographie seront toujours indissociables dans son oeuvre. Ces dessins sont alors non datés et distincts des travaux photographiques qu’il effectue.

L’artiste est inspiré par les pratiques d’avant-guerre issues des traditions constructivistes et surréalistes. Ainsi, il organise sur des tables des compositions de petits objets (allumettes, ressorts, boutons, vis, etc.), qu’il photographie comme des paysages abstraits, sans échelle, à la manière de ce que pratiquaient les constructivistes. Pour lui, c’est l’occasion d’étudier le champ de netteté. Il propose aussi un travail singulier avec des fragments de corps féminins, du sol, des objets…

Sans titre, vers 1970 © Armelle Dłubak / Archeology of Photography Foundation, Varsovie

En procédant à une technique proche de la macro-photographie, il veut défaire l’opposition entre abstraction et figuration. Il réalise des tableaux de matière avec les ombres et reflets qu’il met en scène. Il souhaite alors pénétrer dans la réalité et révéler ce qui est latent, comme il l’exprime ici : « Le rôle social de l’art consiste à introduire dans la conscience humaine le facteur de négation, il permet de remettre en question la rigidité des schémas et des conventions dans le rendu de la réalité. »

Décloisonnement des formes

Si Zbigniew Dłubak se fait d’abord connaître en tant que photographe, il aspirait initialement à devenir peintre. Sans cesse à la recherche de matériaux pour dessiner durant la guerre, il est donc demeuré très actif dans ces deux domaines traditionnellement séparés. De ce fait, il a beaucoup influencé le décloisonnement des formes artistiques.

Il a aussi contribué au succès de deux événements majeurs, dans les années 1970, qui marquent l’art conceptuel en Pologne : le symposium Wrocław ’70 et le Świdwin-Osieki ’70 (Rencontres d’Osieki en plein air). Ces deux rencontres avaient pour but de rassembler milieux artistiques et administrations locales. Ces manifestations, visaient également à inscrire l’art contemporain dans l’espace public, par exemple dans des HLM, squares ou terrains vagues, et d’attirer un public peu habitué à côtoyer l’art expérimental.

Tautologies, 1971 © Armelle Dłubak / Archeology of Photography Foundation, Varsovie

Toutefois, pour Zbigniew Dłubak, la photographie ne représente pas le réel. Celle-ci crée des images. C’est pourquoi il réalise également des tautologies, en prenant en photo des objets ordinaires aux côtés de la photo de l’objet. En 1971, il explique sa démarche, à l’occasion d’une exposition à la galerie Permafo : « J’expose en fait deux points de vue. Je questionne l’identité de la perspective de l’objet. La combinaison de deux perspectives d’un même objet est tautologique. À partir de deux éléments discutables, je construis une croyance en la réalité de l’objet. »

La photographie pensée différemment

Tout comme l’art conceptuel, le sujet de la main est très présent dans son travail. À la fin des années 1950, Zbigniew Dłubak s’intéresse particuilèrement aux corps féminins, qu’il travaille aussi dans ses peintures. Il réalise des séries qui semblent s’associer comme des motifs et des mouvements qui s’enchaînent. Ses séries « Gesticulations » et « Désymbolisation », dans les années 70-78, représentent son acheminement sur une dizaine d’années.

Désymbolisations, 1978 © Armelle Dłubak / Archeology of Photography Foundation, Varsovie

Des séries qu’il est enfin possible de découvrir en France, où il a d’ailleurs vécu une partie de sa vie, dès les années 1980, à Meudon. En effet, Zbigniew Dłubak est actuellement mis à l’honneur à Paris, dans une exposition à ne pas laisser passer, car cet héritier des avants-gardes a permis de penser la photographie différemment.

Articles liés

Christinia Rosmini en concert à la Divine Comédie

Artiste méditerranéenne aux origines espagnoles, corses, et italiennes, nourrie de flamenco, de musiques sud-américaines, orientales, indiennes… et de Chanson française, Christina Rosmini a mis au monde un univers artistique qui lui ressemble. Dans INTI, (Dieu du Soleil chez les...

“GRAFFITI X GEORGES MATHIEU”, avec JonOne, Lek & Sowat, Nassyo, Camille Gendron et Matt Zerfa à la Monnaie de Paris

En parallèle de l’exposition monographique des salons historiques, La Monnaie de Paris a souhaité montrer les échos de l’œuvre de Georges Mathieu dans les pratiques et les gestes artistiques de l’art urbain en invitant des artistes du graffiti de...

“Voltige” : le nouveau single du pianiste virtuose indie pop Mathis Akengin

Dès son plus jeune âge, Mathis Akengin a développé un lien profond avec le piano, ce qui l’a conduit à un parcours musical éclectique. Après des années de formation classique, il a élargi ses horizons au blues-rock, à la world-soul et au jazz, collaborant avec...