Entre Paradis et Enfer, mourir au Moyen Âge – Musée du Cinquantenaire

Oubliez vos idées préconçues. Alors certes, on ne vous parlera pas de gaudriole, de bouffonneries ou de légèreté, dans ce vaste espace consacré à 1’000 ans de mort et d’agonies. Mais quand on parle de la mort, on parle aussi de la vie, et elle fut formidable, l’énergie vitale du Moyen Âge, l’énergie de ces vivants qui surent orner la mort et chercher l’espoir dans l’au-delà. Qui parle de la mort parle de foi, d’instruments de vie, d’outils de résilience face à la terreur obscure et profonde. On parlera ici d’archéologie funéraire, mais aussi de sociologie, de médecine légale et de théologie, tant la religion gouverne les faits à l’époque.

L’exposition débute sur un bref panorama de « la mort ailleurs » : au Japon, ou chez les Maoris avec une impressionnante tête réduite. Puis on se concentre sur la mort en Occident ; et c’est alors que la scénographie habile, notamment au niveau du jeu de lumières, délicatement nuancé, et d’un fond sonore à la fois austère sans être glauque, parvient à nous arracher au temps présent.

L’exposition aborde logiquement, dans une première partie, les causes de la mort, diverses et variées, mais moins qu’on ne pourrait le croire : on est bien loin du cliché perpétré par une imagination romantique galopante. On se rend bien compte que par moments les gens vivent bien. Il y a bien sûr les maladies, les accouchements, les problèmes d’hygiène et de salubrité, la malnutrition et les famines, le manque de soins… mais aussi des causes plus étrange, comme l’ergotisme, causé par une maladie du seigle. Les connaissances médicales sont assez pauvres au début du Moyen Âge, à cause de la perte de l’héritage antique, écrit, le plus souvent, en grec, mais la situation s’améliore à partir du XIIème siècle. On apprendra ainsi quelques éléments sur la bataille entre les médecins et les apothicaires, pour s’arroger le droit de préparer et vendre les médicaments. Certains de leurs ustensiles (chevrettes, pots pour préparer les onguents) sont exposés. Plus loin, des pieds de lépreux, impressionnants et tordus comme un fagot de sarments, ainsi qu’une crécelle de lépreux en bois polychrome prêtée par le Musée de Bruges, sollicitent l’attention.

Par ailleurs, la mortalité infantile ou des femmes en couche est aussi très importante comme l’indique la section consacrée à la période des couches, dont on ne se relevait pas toujours : on découvre notamment un intéressant biberon en argent, assez curieux. Les coups et blessures que l’on remarque sur certains crânes exposés, mais plus encore la vitrine comprenant les différentes armes de l’époque (épées, fléaux d’armes) font prendre conscience de la violence des agressions médiévales lors des batailles ou combats.

La deuxième partie est l’une des plus intéressantes, car consacrée au rituel, qui rappelle la vie au sein de la mort. Ne pas oublier que la mort était publique : exécutions, tortures, cadavres au gibet, mais aussi agonies familiales dans une pièce unique ; l’homme médiéval voyait la mort couramment et la considérait comme le cheminement normal de la vie. Le rituel est donc aussi pour lui une façon de bien vivre, et de bien mourir, c’est une dignité qui assure la cohésion sociale. On comprend donc qu’un commerce se soit développé autour de cette « activité » : ainsi du portrait des défunts sur leur lit de mort. À l’inverse, être exclu de ces rituels amenaient à un trépas social et à une damnation : on évoquera donc de manière intéressante la situations des marginaux, notamment les juifs, les hérétiques, les condamnés ou les suicidés. On apprend un peu plus sur les limbes, où sont censés errer les enfants non baptisés, au grand désespoir des familles. Fort heureusement l’Église avait pallié à cette éventualité, avec la mise à disposition de chapelles où l’enfant pouvait « revenir à la vie » le temps d’être baptisé.

La deuxième partie est l’une des plus intéressantes, car consacrée au rituel, qui rappelle la vie au sein de la mort. Ne pas oublier que la mort était publique : exécutions, tortures, cadavres au gibet, mais aussi agonies familiales dans une pièce unique ; l’homme médiéval voyait la mort couramment et la considérait comme le cheminement normal de la vie. Le rituel est donc aussi pour lui une façon de bien vivre, et de bien mourir, c’est une dignité qui assure la cohésion sociale. On comprend donc qu’un commerce se soit développé autour de cette « activité » : ainsi du portrait des défunts sur leur lit de mort. À l’inverse, être exclu de ces rituels amenaient à un trépas social et à une damnation : on évoquera donc de manière intéressante la situations des marginaux, notamment les juifs, les hérétiques, les condamnés ou les suicidés. On apprend un peu plus sur les limbes, où sont censés errer les enfants non baptisés, au grand désespoir des familles. Fort heureusement l’Église avait pallié à cette éventualité, avec la mise à disposition de chapelles où l’enfant pouvait « revenir à la vie » le temps d’être baptisé.

Des chambres de moribonds sont reconstitués, celle d’une famille « normale » et celle d’un riche ecclésiastique. Ceux-ci, puis plus tard les nobles et les bourgeois argentés revendiquaient des places dans les églises, au plus près du chœur, alors que les pauvres se contentaient de la fosse commune. On remarque donc d’intéressantes lames funéraires (parfois humoristiques !) qui recouvraient les tombeaux des possédants. De nombreux objets liturgiques (notamment un magnifique reliquaire) sont également présentés, et des reconstitutions de tombes mérovingiennes présentent de troublantes ressemblances avec les rites de l’Égypte antique ou le nécropoles grecques (une pièce dans la bouche du défunt, des objets funéraires).

La dernière partie de l’exposition aborde le sujet « après la mort » notamment avec la tradition des memento mori, les vanités de l’époque, où les crânes et squelettes sont omniprésents dans les objets de tous les jours (bijoux, nécessaire d’hygiène, ou vaisselle). Ainsi que les danses macabres, illustrations qui viennent habiter les livres, de manière durable. En effet, si le début du Moyen Âge laisse apparaître une attitude plus paisible face à la mort, à partir du XIVème siècle, elle fait place au macabre et à la peur, suite aux événements troublés de la période (Guerre de Cent ans, grandes épidémies de peste successives, famines). On remarquera ainsi l’incroyable gisant aux nombreuses altérations physiques : écorché, ligaments, corruption de la chair par la vermine, qui atteste cependant une très bonne connaissance organique du sculpteur, qui avait dû observer plusieurs cadavres avant d’entamer son œuvre.

La dernière partie de l’exposition aborde le sujet « après la mort » notamment avec la tradition des memento mori, les vanités de l’époque, où les crânes et squelettes sont omniprésents dans les objets de tous les jours (bijoux, nécessaire d’hygiène, ou vaisselle). Ainsi que les danses macabres, illustrations qui viennent habiter les livres, de manière durable. En effet, si le début du Moyen Âge laisse apparaître une attitude plus paisible face à la mort, à partir du XIVème siècle, elle fait place au macabre et à la peur, suite aux événements troublés de la période (Guerre de Cent ans, grandes épidémies de peste successives, famines). On remarquera ainsi l’incroyable gisant aux nombreuses altérations physiques : écorché, ligaments, corruption de la chair par la vermine, qui atteste cependant une très bonne connaissance organique du sculpteur, qui avait dû observer plusieurs cadavres avant d’entamer son œuvre.

L’exposition est également ouverte aux 6-12 ans, avec de nombreux ateliers (« où est Charlie » de la mort, jeu de l’oie, possibilité de frotter les dalles funéraires pour créer un dessin à colorier, etc.). Vu la grande valeur des œuvres exposées, cette exposition ne sera pas itinérante et sera exclusivement à visiter au Musée du Cinquantenaire.

Mathilde de Beaune

Entre Paradis et Enfer, mourir au Moyen Âge

Mardi – vendredi : 9h30 – 17h

Samedi et dimanche : 10h – 17h

Tarifs : €10, €9 : adultes en groupe de minimum 10 personnes, étudiants, seniors (+60), €5 : groupes scolaires et groupes d’étudiants, jeunes de 13 à 17 ans révolus (en visite familiale), chômeurs, personnes avec un handicap (gratuit pour l’accompagnant), gratuit : enfants jusqu’à 12 ans révolus (en visite familiale), journaliste

Musée du Cinquantenaire

Parc du Cinquantenaire

1000 Bruxelles

0032 (0)2 741 72 11

Train : Gare Centrale, Schuman. Le musée est accessible à pied depuis les gares de Merode et de Schuman, et en métro depuis la Gare Centrale.

Métro : lignes 1 et 5; Arrêt Merode (500 m à pied) ou Schuman (1 km à pied)

Articles liés

Le groupe de samba funk, Rio 77, revient pour un concert exceptionnel au Studio de l’Ermitage le 3 mai !

Nouveau groupe résident au Studio de l’Ermitage, Rio 77 revient distiller son samba funk après un premier concert marquant ! Quatre musiciens brésiliens et quatre européens, inspirés par la samba, le funk et les musiques du monde. Menés par...

Barkanan en concert, la folk s’invite aux Étoiles !

Delco music présente Barkanan aux Étoiles à Paris ! Barkanan, c’est Ianis et Léo, deux frères auteurs-compositeurs, multi-instrumentistes, qui explorent une folk dont l’atmosphère intimiste enveloppe la voix haut perchée de Ianis. Quant au piano, à la batterie et...

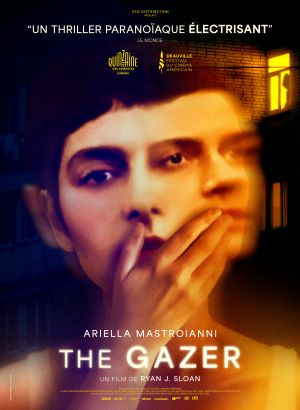

“The Gazer”, un thriller psychologique au cinéma le 23 avril

Frankie est atteinte d’une maladie dégénérative qui l’empêche de se repérer dans le temps. Encline à la paranoïa et sujette à des pertes de consciences fréquentes, elle enregistre des messages sur des cassettes pour se repérer et assurer sa...