Bonom après Bonom

Le street artist Bonom poursuit aujourd’hui ses aventures sur scène. Son nom : Vincent Glowinski. Rencontre.

Petit retour en arrière. Vers 2005, les rues de Bruxelles se peuplaient d’une étrange faune, monumentale et poétique. Le responsable : un street artiste signant Bonom. Autour de l’artiste de l’ombre, une légende s’installe. Mais en 2010, il est arrêté, et le public découvre un nom et un visage, celui de Vincent Glowinski, né à Paris en 1986. Alors condamné à des travaux généraux, dans la rue il se concentre désormais sur des fresques légales, mais poursuit ses explorations sur d’autres supports. Nous l’avons rencontré à l’occasion de son spectacle Méduses, conçu avec Jean-François Roversi, qu’il fait tourner depuis quelques mois entre Paris et la Belgique, et récemment présenté dans le cadre du festival Exit à la Maison des arts de Créteil. Le dispositif de cette chorégraphie poétique et ludique : une captation des mouvements de son corps qui lui permet de dessiner en lumière, et à distance, sur un écran derrière lui. Une mise à nu de l’acte créatif qui rejoint une obsession au coeur de son travail : la puissance du geste et son pouvoir de fascination.

Sur scène, vous avez le sentiment de prolonger les explorations plastiques menées dans la rue ?

Oui, c’est un prolongement de mon travail de dessin monumental et de la projection du corps dans le dessin. La performance a existé en même temps que mon travail de rue, ce n’est pas seulement un après. Pour moi, le corps a toujours été immergé dans le dessin. C’est mon unité de mesure pour les composer. Il y a un engagement physique très fort dans le geste, le mouvement. De même que dans la géographie des œuvres dans la ville, il existe un rapport très physique à la déambulation. Pour créer une peinture monumentale dans l’espace, une projection est nécessaire. Ce n’est pas l’œil qui guide, parce qu’il n’a aucun recul. Et puisque ce n’est pas l’œil, c’est le corps. Un trait n’en amène pas un autre, il faut avoir une représentation abstraite du dessin avant qu’il ne soit là, pour venir le révéler.

Mais pourquoi cette fascination pour le processus créatif, le geste ?

Mais pourquoi cette fascination pour le processus créatif, le geste ?

Ce que j’apprécie dans un dessin, c’est la mémoire de son processus. Ce n’est pas une image isolée. Une image isolée, je ne sais pas quelle valeur lui prêter, il y en a tant… Elles ont été désacralisées. Je ne sais pas ce qu’on regarde dans une image. Peut-être son histoire. Une photographie, c’est aussi un moment, par exemple. J’aime voir l’architecture d’un projet. En graffiti, ce que je voulais qu’on voit, c’était aussi mon engagement, mon cheminement… C’est montrer le mystère de la création, lui donner des clefs de lecture sans que ça ne devienne totalement explicable. Chaque dessin est plus ou moins achevé. Il faut l’abandonner au bon moment ou le prolonger quand il le mérite. L’esquisse est une première trace un peu fumeuse, autant dans la performance que dans le dessin. Le dispositif rend présent le processus. Ce qui est important, c’est d’être juste dans l’intention, le mouvement.

Dans la rue, quelle conscience aviez-vous du regard du public ?

J’avais l’impression de me confronter à lui, et bien sûr, j’étais pourtant protégé… Dans le graffiti, je me sentais fragile par rapport à ce regard, il y avait aussi une façon de me mettre en scène… Mais il y a quand même une notion de performance, d’exposition. Pourtant il fallait rester caché. Le risque d’être vu est déjà un regard très pesant. Me confronter au public sur une scène, je l’apprends sur le tas… C’est exprimer à nu un des risques que je prenais dans le graffiti – être vu. C’est un moment de grande fragilité. C’est à la fois très difficile, et le résultat d’une envie très forte.

Pourquoi cette fascination pour les bêtes primitives – méduses, singes, animaux préhistoriques… ?

Pourquoi cette fascination pour les bêtes primitives – méduses, singes, animaux préhistoriques… ?

On ne quitte pas ses obsessions…. Ce sont des morphologies qui fonctionnent assez facilement. Dans le dessin d’observation, que j’ai beaucoup pratiqué, l’œil est une éponge, tout est bon à dessiner, et l’important est la façon dont l’œil se pose dessus. Le dessin d’atelier se construit différemment. C’est d’abord une fascination pour la matière brute, le trait de fusain sur le papier, le trait de peinture sur le mur, la lumière… Il y a une épaisseur, une profondeur, une façon de composer l’espace qui est rendu possible. C’est d’abord très abstrait, cette attirance. Je ne me dis pas : « je vais dessiner un bison ». Il y a d’abord cette matière très abstraite et brute. Et elle m’amène, par une jouissance du trait, à des analogies. Et je retombe, autant en peinture qu’avec la lumière, sur les mêmes morphologies. Il y a certaines formes dans lesquelles je sombre plus facilement, que je vois plus que d’autre dans la matière.

Vous avez aussi passé pas mal de temps dans les Muséums d’histoire naturelle…

Oui, j’y ai beaucoup dessiné, et j’étais fasciné. Un troupeau de squelettes remis en mouvement ça évoque beaucoup de choses sur la vie et la mort, l’humain, etc. Mais ce qui me guide de façon consciente, ce sont vraiment les tâches colorées, formes, les géométries, il a quelque chose de l’ordre du mouvement du regard. Si j’en arrive à aller vers le spectacle vivant, c’est encore une histoire de mouvement. Je dessine un trait, on me suit… L’œil circule.

Il y a une magie de certains matériaux, comme la lumière ?

La magie, c’est le côté immatériel. La fluidité, la rapidité d’exécution. On est proche de l’encre, un matériau qui résiste très peu peu donc aussi offrir cette résistance. Je retrouve l’importance apportée à la vivacité de la gestuelle dans le graffiti. Pour moi c’est encore très relié au dessin, une construction mentale, une trace qui existe aussi par l’esprit.

Avez-vous parfois pensé à poursuivre vos recherches sur toile ?

Cela n’a jamais été mon support de prédilection. J’en ai fait une, je crois ! Ca ne marche pas pour moi, parce que ça ne me permet aucune marge d’expression. C’est un cadre, et il a une préciosité qui ne me convient pas. Le papier a quelque chose de beaucoup moins sacré. L’erreur est possible, l’expérimentation à répétition. Comme dans la calligraphie, où un tracé est le résultat de cent autres qui l’ont précédé. Je recherche moins un objet pictural qu’une connaissance du dessin. Je n’ai aucune intention de créer une image. J’aime le processus, or une toile met en avant une image plus qu’un processus. On est plus dans des symboles et des signes que du mouvement.

Où en êtes-vous avec Bonom ?

Après mon arrestation, j’ignorais quelle serait la suite de mon parcours de rue, si j’arrêterais ou pas. Je réponds à des commandes si on m’en propose. J’ai des recherches à faire, un épanouissement à trouver, mais c’est moins le prolongement de mon travail de rue que le spectacle. Dans ces peintures murales, je vais travailler quelque chose de l’ordre de la maîtrise. Plus qu’avant, je le vis comme quelque chose de détaché de moi, une façon de créer un décor plus qu’une expression de ma personnalité. Ca m’intéresse, mais il n’y a plus ce côté animal… Je fais plutôt des paysages, alors que la représentation des animaux était une façon de s’identifier, de se projeter.

Votre arrestation avait suscité beaucoup de sympathie dans le public. Vous vous y attendiez ?

Je savais que c’était majoritairement bien reçu, mais ca a été une façon d’unir des bruits de couloir. La sortie de l’anonymat a signifié à la fois la répression et la reconnaissance. Je pensais à tout ce que je perdais. Mais des mutations et des périodes sont nécessaires. Des mouvements et de nouvelles formes pour qu’un parcours évolue. Se confronter à l’échec, c’est aussi une façon de muer et d’aller vers autre chose.

Devenir officiellement Vincent Glowinski a été difficile ?

Disons plutôt que cela a pris du temps. Je faisais déjà des performances avant mon arrestation, ce n’est pas seulement un après. Mais il y a eu l’arrestation, et puis j’ai continué entre deux, entre la volonté de me détacher de Bonom. Bonom était le personnage anonyme, donc il meurt en même temps que je suis connu. Bien réussir à me séparer de ça a été très confus pendant longtemps, j’étais entre les projets clandestins et les projets officiels. Mais j’ai l’impression d’avoir vraiment réussi à me détacher de ce corps en sortant un livre que j’ai sorti avec le photographe Ian Dykmans (Bonom ou le singe boiteux, CFC éditions, ndr), qui retrace vraiment une sélection de mon travail de rue. Et puis ne plus avoir de précautions à prendre est aussi une libération. Mais maintenant que j’ai goûté au spectacle vivant, cela me semble ma voie…

Sophie Pujas

Articles liés

La « Bérénice » ardente et synthétique de Guy Cassiers au Vieux-Colombier

Comment parler d’amour alors qu’on en doute ? Comment aimer alors qu’on est incapable de se donner à l’autre ? Jamais auteur n’a aussi bien fait éclore les voix de la conscience amoureuse que Racine, dont le metteur en...

Cherise (UK) + Maë Defays en concert à La CLEF pour une soirée soul et jazz

Voix de cristal, arrangements groovy : dès les premières notes, vous serez envoûté par ce plateau nu soul qui regroupe deux chanteuses promises à un bel avenir musical sur les scènes internationales. Etoile montante basée au Royaume-Uni, Cherise se...

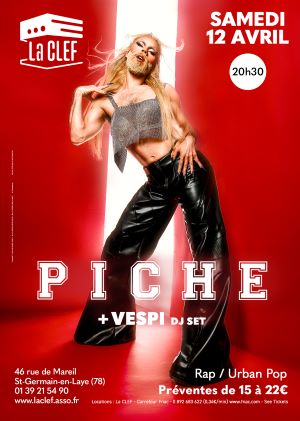

PICHE + VESPI (DJ SET) en concert à La CLEF !

Bienvenue à l’ambassadrice du rap queer français. Plus qu’un concert, un show à ne pas manquer ! Avec Vespi “The DJ Disco Diva” en ouverture ! Artiste multifacette, PICHE incarne une révolution dans le paysage musical français. Chanteur, rappeur,...