Crash : « Le graffiti m’a toujours tiré vers le haut »

|

Crash: «Le graffiti m’a toujours tiré vers le haut» De Morgane Leluc |

Né en 1961 dans le South Bronx, John Matos aka Crash est issu de la première génération de graffeurs new yorkais. Dès 1980, la Fashion Moda, mythique galerie new yorkaise, lui ouvre ses portes, et en 1984, à 23 ans, il expose aux côtés de Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, ou François Boisrond au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris pour l’exposition 5/5 Figuration Libre. Injustement laissé de côté pendant des années par l’histoire de l’art et le marché, Crash revient sur le devant d’une scène qu’il n’a jamais vraiment quitté. Rencontre à la Galerie Brugier-Rigail pour le lancement de ses nouvelles sérigraphies. Né en 1961 dans le South Bronx, John Matos aka Crash est issu de la première génération de graffeurs new yorkais. Dès 1980, la Fashion Moda, mythique galerie new yorkaise, lui ouvre ses portes, et en 1984, à 23 ans, il expose aux côtés de Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, ou François Boisrond au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris pour l’exposition 5/5 Figuration Libre. Injustement laissé de côté pendant des années par l’histoire de l’art et le marché, Crash revient sur le devant d’une scène qu’il n’a jamais vraiment quitté. Rencontre à la Galerie Brugier-Rigail pour le lancement de ses nouvelles sérigraphies.

Quand, comment, pourquoi avoir rejoint le mouvement graffiti ? Le mouvement graffiti a réellement commencé à New York dans les années 1968-1969. J’avais alors entre 7 et 8 ans, et cela m’intriguait. Plus tard, vers mes 13 ans, le mouvement s’est considérablement développé. Tous les jours, en allant à l’école, j’étais fasciné par le nom des graffeurs que je retrouvais partout, et je me disais « comment font-ils ça ? ». Je les ai rencontré, et j’ai eu simplement envie de faire la même chose : je me suis dit « c’est cool, essayons ». Regrettez-vous un peu cette période ? Oui, bien sûr. Nous avions 15 ou 16 ans : c’est le bel plus âge ! Et c’était vraiment différent : au début, la pratique était plus… primitive, plus simple. Il y avait des textes courts, peu de couleurs. Mais dès 1973-1974, les graffitis deviennent plus beaux, les pièces s’agrandissent et se complexifient. Ensuite en 1976-1977, les pièces deviennent clairement plus esthétiques, ça évoluent énormément. J’ai commencé à cette période. Vous considériez-vous déjà comme un artiste ? Oui, dès le début. Je n’ai jamais pensé que ce que je faisais se rapportait au vandalisme. Je faisais ça de manière très pure, très simple. Faire du graffiti m’a toujours tiré vers le haut, et je voulais faire mieux à chaque fois. Pour moi il n’y avait pas de différence profonde entre la peinture et le graffiti. Et je vois toujours les choses comme ça. Le graffiti est simplement une façon de peindre comme il y en a beaucoup d’autres. Vous avez participé au documentaire d’Henri Chalfant et Tony Silver, Style Wars (sorti en 1983). Comment était-ce ? C’est drôle de repenser à ça aujourd’hui, parce que lorsque l’on a commencé à travailler sur le documentaire, en 1981 à peu près, jamais nous n’avons pensé à l’impact que ça aurait, et à l’ampleur que ça prendrait. On s’est juste dit « Okay, pourquoi pas ». Henri Chalfant et Tony Silver m’ont interviewé, et je les ai aidés pour certaines choses. Quand je pense à ça maintenant, je me dis que c’est vraiment l’origine de pleins de choses qui se sont passées ensuite. Donc il n’y avait pas encore cette conscience de l’ampleur que prenait le mouvement à cette période… Non. On peignait, c’est tout. Mais en 1978-1979, j’ai commencé à sentir que le mouvement devenait quelque chose de plus en plus puissant. C’était quelque chose de plus que des gosses qui peignent dans la rue, bien plus puissant que ça. Vous vous êtes rapidement fait une place parmi les grands noms des pionniers de l’art urbain international (on pense notamment à l’exposition 5/5 Figuration Libre de 1984 au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris) et êtes aujourd’hui dans les plus grandes collections publiques mondiales (MoMA de NY, Brooklyn Museum, etc.). Pensez-vous que cette « célébrité » a pu influencer votre travail ? Non. La seule chose qu’a changée la célébrité a été que j’ai plus voyagé. C’est tout. Je suis né dans le Bronx, et j’ai continué à y habité. J’ai toujours peint exactement ce que je voulais, moi. C’est une grande chance. Les références aux comics et aux dessins-animés dans vos œuvres sont flagrantes. Pensez-vous avoir influencé les générations suivantes par ses références, ou peut-être font-elles partie intégrante de l’imaginaire visuel des graffeurs et street artists aujourd’hui ? Je n’en ai aucune idée. Je ne m’occupe pas de savoir si j’influence ou de qui j’ai tirées mes influences. Je crée, simplement. Je fais, simplement. Mais je sais que certains artistes on fait des choses similaires, en me disant que mon travail les avait intéressés, et qu’ils travaillent avec les même influences cartoons. Et je trouve ça tout à fait normal : on s’inspire toujours de quelqu’un ou quelque chose. Les cartoons ont influencé beaucoup d’artistes qui, comme moi, sont nés dans les 1960’s : c’était la période des comics et des premiers dessins animés japonais. Ils ont énormément comptés pour beaucoup de gens, car ils véhiculaient avec eux une esthétique et une dynamique que l’on ne voyait nulle part ailleurs. C’était très enrichissant pour notre culture visuelle, et on a grandi avec ça. Sachant ça, il parait logique qu’une majorité d’entre nous ayons éprouvé la nécessité de les coucher sur papier, puis d’en habiller les murs de nos quartiers. Cela nous faisait rêver. Pensez-vous que c’est plus facile de se lancer en tant que jeune artiste aujourd’hui ? Je pense effectivement que c’est plus facile de se lancer aujourd’hui en tant qu’artiste de street art ou de graffiti qu’à mon époque, car les gens sont plus ouverts. Ils voient l’art urbain comme quelque chose de positif, tandis qu’à mon époque, le public en avait une image très péjorative. Le fait qu’il y ait beaucoup plus de graffeurs et de street artists aujourd’hui ne défavorise-t-il pas le mouvement ? Combien y a-t-il d’architectes aujourd’hui ? De docteurs ? Ceux qui disent qu’il y en a trop sont, je pense, jaloux et haineux. Moi, je pense que plus il y a d’artistes mieux c’est, car les moins bons mettent en avant les meilleurs, et les poussent à se surpasser. Vous avez commencé votre travail sur toile très tôt. Pensez-vous que c’était une suite logique dans votre travail ? Oui. A un moment donné, il est devenu de plus en plus dangereux de peindre sur les murs et les trains, car on était de plus en plus souvent poursuivit par la police. Moi, ce que je voulais, c’était juste peindre. Donc mon passage à la toile s’est fait naturellement. Et puis à partir de ce moment-là, on est assez vite rentré en galerie, ce qui a justifié l’utilisation de la toile. Votre travail avec de grandes marques (Absolut Vodka ou Fender par exemple) apporte-t-il une autre dimension à votre travail ? Pourquoi faire ces collaborations ? C’est intéressant tout d’abord dans une collaboration, c’est qu’il y a un échange, un partage. Par exemple, lors de ma collaboration avec Fender, on m’a demandé de peindre sur des guitares. Les guitares Fender sont de vraies sculptures ! Mais des sculptures que les gens peuvent utiliser. Donc il m’a d’abord fallu appréhender la façon dont les gens les manient, quelles sont les positions de leurs doigts sur l’objet, et les différents usages qu’ils en font. Il fallait sentir, presque ressentir l’objet. Et ça, ça m’a déjà pris 6 mois ! Je ne connaissais pas ce langage, ça a été très instructif. Ensuite, nous avions chacun notre idée, et on les a mises en commun pour faire « BOOM ! ». C’est seulement à ce moment-là que l’on sait si une collaboration est judicieuse, et parfois ça ne marche pas… Avez-vous envie de vous intéresser à la sculpture ? Oui, énormément ! Je ne pense pas être bon, mais un jour j’essayerai ! Vous avez toujours essayé différents support pour peindre. Comment en êtes-vous venus à la sérigraphie ? Oui, effectivement j’ai toujours voulu tester différents supports pour mon travail. Je trouve ça intéressant. La sérigraphie est une des plus anciennes techniques de production d’œuvres d’art. Donc j’ai trouvé super l’idée de réutiliser une technique vieille de plus de deux cent ans pour faire quelque chose de nouveau ! En plus, c’est une technique qui permet un accès plus démocratique à l’art. Tu peux avoir une sérigraphie d’un graffeur hyper connu pour 300€, et les jeunes collectionneurs qui n’auraient pas forcément les moyens de s’acheter une œuvre d’art peuvent ainsi quand même en avoir une chez eux ! C’est démocratique. Morgane Leluc Crash est un artiste résident de la galerie Brugier-Rigail. Du mardi au samedi de 11h à 19h30

Plus d’informations: [Crédits photo: ©Joe Russo; ©2014 Galerie Brugier-Rigail | Paris] |

Articles liés

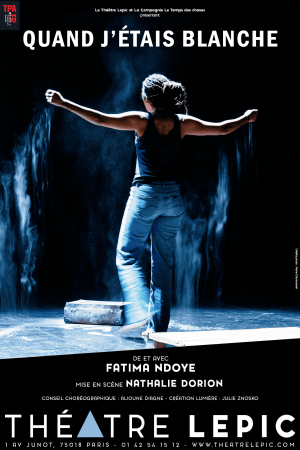

Le one-woman-show de Sandra Colombo, “Que faire des cons ?” au Point Virgule

Le monde devient de plus en plus flou et on ne sait plus sur quelle valeur compter… Une seule reste comme un phare dans la nuit : la connerie. Comment repérer les cons ? Comment vivre avec ? Comment...

BBoyHeadSpinna : une sculpture monumentale signée Carlos Mare installée sur le parvis de la Gare Saint-Denis Pleyel

Plaine Commune et la Fondation Desperados pour l’art urbain inaugureront le 5 avril 2025 BBoy HeadSpinna, une sculpture monumentale signée Carlos Mare, légende du graffiti new-yorkais. Installée sur le parvis de la Gare Saint-Denis Pleyel, cette œuvre inédite est...

FIN DAC investit le MUR Oberkampf le samedi 5 avril !

FIN DAC interviendra sur le MUR Oberkampf le samedi 5 avril 2025 à partir de 10h et recouvrira l’œuvre de Agathe VERSCHAFFEL. À propos de FIN DAC FIN DAC, artiste irlandais basé à Londres, est muraliste, peintre et sculpteur....

Sérigraphie en couleurs sur papier métallique “acier” 300 gr, 70 x 50 cm, 80 exemplaires, signés et numérotés par l’artiste.

Sérigraphie en couleurs sur papier métallique “acier” 300 gr, 70 x 50 cm, 80 exemplaires, signés et numérotés par l’artiste.