Quel avenir pour le White Cube ?

|

Quel avenir pour le white cube ? Le 24 avril 2014 |

« Pour le meilleur et pour le pire, le “cube blanc” est la seule convention majeure à laquelle l’art ait dû se soumettre. Sa pérennité est garantie parce qu’il n’y a pas d’alternative. »

Cet augure est signé de Brian O’Doherty. Entre 1976 et 1981, l’essayiste — et artiste — américain a écrit pour le compte du magazine Artforum une série d’essais regroupés sous le titre White Cube : Ideology of the gallery space. Il y identifie le « cube blanc », pôle complémentaire de l’œuvre moderniste comme un « espace sans ombre, blanc, propre, artificiel, dédié à la technologie de l’esthétique ». Ces essais ont consacré le white cube ; tant que le concept est devenu un véritable topique du monde de l’art — ce que l’architecte Rem Koolhaas désigne comme « architectural inevitability ». Cependant, le contexte du white cube a connu maintes révolutions depuis les années 1970 et son paradigme a profondément muté. Les médias exposés ont considérablement augmenté et se sont dématérialisés — art vidéo, réalité augmentée, art numérique, performances, etc. Parallèlement, la recherche artistique a suivi son cours et le postmodernisme est devenu norme. La révolution numérique et l’Internet 2.0 ont modifié notre rapport à l’œuvre et questionné le commissariat d’exposition, aujourd’hui considéré comme acte artistique à part entière. Enfin, le modèle économique attaché au réseau des galeries d’art s’est transformé : les flots de liquidités des années 1980 et 1990 ont consacré le collectionneur et le marché comme nouvelles figures prescriptrices — au détriment de la critique —, et les modes d’acquisition ont évolué au profit des foires, qui se multiplient vertigineusement. Enfin, le marché a achevé son mouvement de globalisation, soumettant les galeries à une concurrence internationale toujours plus forte. En somme, avec le post-modernisme, l’art a subi une quadruple déstabilisation : esthétique, par la sensation qu’il procure ; ontologique, dans sa définition même ; axiologique, dans son évaluation ; et économique, dans ses échanges. AMA a enquêté sur la confrontation du concept de white cube avec les réalités du marché de l’art — notamment celle du modèle économique des galeries. La galerie d’art peut être analysée à partir des deux composantes de son identité : son modèle économique — aujourd’hui en crise — et sa formalisation spatiale — qui apparaît comme intouchable. Le white cube inscrit dans le mouvement de l’histoire de l’art Ce qui légitime — et a imposé — le white cube est finalement la logique implacable de son apparition, parallèle aux évolutions de l’art du début du XXe siècle. Effectivement, le white cube émerge au lendemain des périodes romantiques et consécutivement aux premières expérimentations de l’art d’avant-garde. La toile et la peinture connaissent à cette époque une formidable révolution analysée par Brian O’Doherty comme le « déploiement du tableau ». Ce déploiement correspond au décadrement de la toile ainsi qu’à l’émancipation de la peinture du régime de la perspective et de la mise en question de sa limite — questions remarquablement analysées par le critique Clement Greenberg à l’aide des concepts de flatness et d’objecthood. La prise de conscience de la planéité et de la latéralisation de la toile ont contraint les marchands d’art à repenser leurs modes de monstration. Ces premières réflexions ont provoqué l’homogénéisation de l’espace d’exposition, le développement progressif d’un espace considéré comme neutre, la volonté de « faire respirer » la toile — qui ne connaît plus la limite du cadre, mais s’étend sur le mur même de l’espace d’exposition. Le white cube a ainsi fait son apparition et il est rapidement devenu le pôle complémentaire du tableau moderniste ; il s’est imposé comme l’en puissance de l’art. « Le déploiement du cube blanc, dans sa pureté originelle et intemporelle, est l’un des triomphes du modernisme : un déploiement tout à la fois commercial, esthétique et technologique » : le white cube jouit ainsi d’une légitimité impétueuse. Sa pertinence provient de son essence même, issue du long processus d’autodéfinition de l’art moderne. La galerie d’art comme cube blanc est un espace indétrônable afin de présenter l’art. Cependant, le cœur des démonstrations de Brian O’Doherty n’embrasse pas la légitimité historique du white cube, mais sa paradoxale non-neutralité. Pour lui, le white cube n’est pas un espace neutre, mais une construction historique. Un lieu qui efface le contexte extérieur, dont le contexte devient le contenu, dont le contenu — l’art — est sacralisé. En son sein, le white cube parvient à extraire l’historicité, il abstrait le visiteur de toutes manifestations extérieures et pose l’art comme objet sacré. Ainsi, l’objet devient « Art » parce qu’il est admis dans sa structure. Le white cube crée une claire dichotomie entre ce qu’il accepte d’intégrer en son sein — et d’adouber en tant qu’art — et ce qui reste à sa porte. Selon Brian O’Doherty, la galerie d’art est ainsi devenue un véritable « protagoniste » du monde de l’art. Ce statut prééminent de la galerie d’art, cette condition de protagoniste, n’a pas tardé à influencer et à nourrir les réflexions d’artistes tels que Michael Asher ou Yves Klein. Le parti-pris artistique de Michael Asher était de vider l’espace d’exposition afin de rendre ses caractéristiques visibles, son idéologie observable. Ainsi, en 1974, il décida de dévoiler la dimension commerciale de la galerie Claire Copley en exhibant ses espaces privés — il ôta la cloison séparant les bureaux de l’espace d’exposition. Dans une démarche similaire, l’artiste français Yves Klein proposa en 1958 l’« Exposition du vide » au sein de la galerie Iris Clert. Le carton d’invitation de l’événement expliquait que « cette manifestation de synthèse perceptive sanctionne chez Yves Klein la quête picturale d’une émotion extatique et immédiatement communicable ». Ces initiatives ont d’ailleurs permis au white cube de renforcer toujours plus sa légitimité, en révélant son aura magnétique. Pourtant, le cube blanc ne semble plus faire l’unanimité et de plus en plus de marchands proposent des modèles alternatifs au lieu classique d’exposition — que ce soit Laurence Dreyfus qui propose les expositions Chambres à Part où l’art est placé dans l’intimité d’un appartement, ou le marchand new-yorkais Vito Schnabel, qui n’a jamais ouvert de galerie. Un autre symbole est celui de Nicole Klagsbrun qui a cessé son activité de galeriste récemment. Pourquoi ? « Je n’aime plus le système des galeries. Si rien ne marche, il n’y a qu’une manière d’évoluer, c’est d’arrêter. » a-t-elle déclaré au critique Blake Gopnik. Pourquoi abandonner un espace dont l’architecture semble si adaptée à la vente d’art ? La galerie d’art : un modèle économique mis à mal Surement parce que le premier marché est de plus en plus présenté selon le modèle 99/1, où 1 % de galeristes happy few témoignent d’une réussite insolente face à 99 % de leurs collègues, pour qui l’avenir est plus trouble. Ceci peut être expliqué par ce que la sociologue Raymonde Moulin baptise « les galeries leader ». Selon elle, depuis les années 1970, l’art contemporain s’articule autour de quelques galeries leader — Leo Castelli a été une figure fondatrice de ce modèle —, permettant de fixer les tendances dominantes du marché, en collusion avec les « taste-makers » — « méga-collectionneurs », directeurs d’institutions, etc. Ce noyau prescripteur permet au monde de l’art, dépourvu d’esthétique normative, d’opérer des choix — dont la régulation s’opère au travers des conflits entre ces grands acteurs culturels et économiques. Les galeries leaders sont ensuite « suivies » par les autres acteurs du marché. La réussite de ces galeries dépend de leur force financière, de leur réputation culturelle, de leur réseau, etc. Une tribune récente de Holland Cotter va également dans ce sens. Dans son article « Lost in the Gallery-Industrial complex » — paru dans le New York Times —, le critique désapprouve le système de l’art new-yorkais. Il constate la dissipation de la distinction entre l’industrie de l’art — représentée par les grandes galeries et marchands — et le monde de l’art — représenté par les marchands intermédiaires, écoles, jeunes artistes et critiques — : « Le marché actuel donne sa forme à toutes les manifestations de la vie artistique ; pas uniquement la manière qu’ont les artistes de vivre, mais aussi les formes artistiques créées actuellement et même la manière de les présenter par les institutions et les médias. » Sa critique est encore plus profonde puisqu’il considère que ce noyau de décideurs dicte sa conduite au monde de l’art dans sa globalité. Ces difficultés se traduisent malheureusement par des vagues de fermetures et le phénomène qui a actuellement lieu dans le quartier de Chelsea, à New York, est tout à fait symptomatique de ce système à double vitesse. Du fait de l’augmentation substantielle des loyers — qui ont généralement doublé depuis 2010 —, les galeries de ce quartier phare de l’art new-yorkais sont contraintes de fermer (Shroeder Romero, Christopher D’Amelio, Nicole Klagsburn etc.) ou de déménager (Magdalena Sawon, Larissa Goldstone, Peter Blum Gallery, etc.). Certains pensent qu’à terme, cette augmentation signera la disparition des galeries intermédiaires dans Chelsea. En effet, les galeries les plus établies telles que Gagosian ou Gladstone ne sont pas concernées par cette difficulté, puisqu’elles sont propriétaires de leurs espaces d’exposition et parallèlement, David Zwirner a même continué à étendre son empire au cœur de Chelsea en acquérant un immeuble de cinq étages sur la 20e rue il y a près d’un an. Denis Gaudel, directeur de la galerie bellevilloise Gaudel de Stampa annonçait au Monde durant la FIAC : « Les galeries ultra-puissantes ont de superbes espaces juste pour permettre à leurs artistes stars d’y faire de très grosses productions, parce que s’ils ne la font pas là, ils la feront chez le concurrent qui a un plus bel espace… L’objectif n’est pas de faire voir l’œuvre en vrai, mais de la photographier puis de la vendre sur iPad pendant les foires » — une réalité dont les galeries intermédiaires sont loin. D’autant plus que ce phénomène doit rappeler une réalité souvent oubliée — notamment par les médias : dans le premier marché, la moitié des ventes portent sur des œuvres à moins de 1.000 euros et 90 % à moins de 5.000 euros. Les marges de manœuvre de toutes ces galeries sont donc très faibles. Quel avenir pour le white cube ? Consacré par la critique et les artistes, irrémédiablement choisi par les marchands, le white cube semble intouchable dans sa définition, mais le périlleux modèle économique qui l’accompagne met à mal sa pérennité. Que sera le futur du profond réseau de galeries internationales ? Va-t-on assister à une concentration du marché, où certaines grandes galeries poursuivent leur expansion pour mieux représenter et promouvoir leurs artistes, et dicteront leur choix à des galeries intermédiaires qui se feront toujours plus rares ? Blake Gopnik, dans un article intitulé « Great art needs an audience », paru dans The Art Newspaper, s’inquiétait de ce possible phénomène. « Certains marchands intermédiaires ferment déjà leurs galeries afin de mener leur business en privé, dans les foires, ou grâce à des images jpeg. » Le critique craint un effet délétère des foires sur le réseau de galeries et s’oppose à sa raréfaction. Selon Blake Gopnik, ce qui fait la valeur — même économique — d’une œuvre est corollaire à sa valeur culturelle. C’est-à-dire qu’une œuvre doit être vue par le plus grand nombre et accuser d’une provenance prestigieuse — et pas uniquement celle de ses collectionneurs. Blake Gopnik met en avant le rôle indispensable des galeries dans le monde de l’art, et l’importance de la gratuité de leurs expositions : « Je suis navré pour les marchands qui ne voient pas le bon sens que représente le fait de diriger une galerie. Mais je suis encore plus navré pour les amateurs d’art, et pour l’art lui-même, s’il devient le fait d’échanges privés ». Pourrait-on même penser la disparition du white cube ? Voire même questionner sa légitimité? La difficulté actuelle des galeries ne pourrait-elle pas être le fait d’une monstration mal adaptée à l’art contemporain ? Brian O’Doherty semblait même dans ses réflexions avoir une intuition similaire. Selon lui, « à chaque art, un local patenté où il est mis aux normes sociales, où parfois il les met à l’épreuve » — or le white cube était profondément adapté à l’art moderne puisqu’il permettait « le déploiement du tableau ». L’art contemporain transcende l’objet. Sa teneur artistique n’est pas celle de l’objet en lui-même, mais le processus ayant mené à sa formation. Le processus a-t-il sa place dans un lieu qui sacralise l’objet ? Art Media Agency |

Articles liés

Les Regards de l’ICART 2025 : l’appel à candidatures est ouvert !

Les Regards de l’ICART revient cette année pour sa 7e édition ! Initié par des passionnés de cinéma en perpétuelle quête de nouveauté, ce tremplin cinématographique a pour but de récompenser et diffuser le travail de jeunes réalisateurs et...

Lou Olmos Arsenne, un artiste contemPOPrain

J’ai eu le plaisir d’échanger un temps avec Lou Olmos Arsenne, artiste peintre originaire d’une station de sports d’hiver dans les Alpes et résidant à Paris depuis maintenant huit ans. Très intriguée par sa peinture, j’ai découvert ses tableaux...

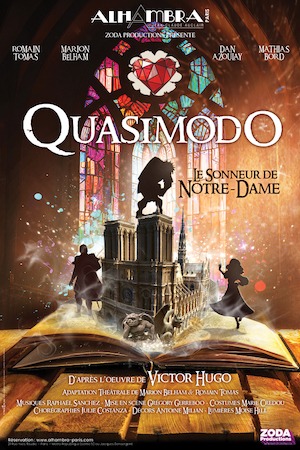

“Quasimodo, Le Sonneur de Notre-Dame” : une ode à la vie et à l’amour, à découvrir à l’Alhambra

Embarquez avec nous ! Venez vivre en famille une aventure extraordinaire pleine de rebondissements avec cette adaptation théâtrale et musicale du célèbre roman de Victor Hugo ! À Paris, au XVe siècle, la cathédrale de Notre-Dame cache un personnage énigmatique, recueilli...