Psyckoze – interview

Vous faites partie des pionniers du graffiti parisien, dans les années quatre-vingt. Comment avez-vous découvert ce monde ?

J’avais quinze ans, j’étais un peu en échec scolaire. Je suis tombé sur une photo d’Henry Chalfant sur le graffiti new-yorkais, et j’ai été complètement aspiré. J’étais amoureux d’une nana, j’ai pensé que c’était un bon moyen de drague. J’ai donc fait un gros graff devant l’école et elle est devenue ma copine – pas très longtemps. Dans cette école, il y avait un gars qui faisait déjà des graffitis. On s’est rencontrés, et il m’a présenté Bando. Grâce à lui, j’ai appris les codes. Petit à petit, j’ai monté mon groupe, j’ai commencé à faire des lettrages, à dessiner pendant les cours… A l’époque, j’étais surtout en quête d’identité. Je suis de la génération Marvel et j’ai toujours adoré les super-héros ; cet univers underground m’a tout de suite fasciné. Je voulais connaître ma ville, mais pas forcément par les sentiers que tout le monde connaît, mais aussi par les toits, les chantiers… Au fond, j’ai été happé par cette photo, et j’y suis encore !

Comment avez-vous choisi votre nom ?

C’était en 1986. Avant, je m’appelais Acro. Je cherchais un nom qui puisse être plus ou moins long, et graphique, puisque pour moi le P et le Y sont deux lettres miroirs. Le S du milieu créait un équilibre et une harmonie dans le lettrage. C’était encore la première vague du tag à Paris, on pouvait encore entrer dans un wagon de métro et tagger des trucs. Comme les gens ne savaient pas ce que c’était, ils étaient un peu intrigués, un peu effrayés, mais il n’y avait pas encore de répréhension directe. On était en pleine période des attentats d’Action directe. Il y en avait eu un rue de Rennes et le mot psychose revenait dans les titres des journaux. Et puis, c’est international. En Grèce, Psy, c’est l’âme. J’ai toujours été dans le ressenti, les émotions. Je continue à porter ce nom parce que je n’ai pas envie de renier cette culture d’où je viens.

Quel souvenir gardez-vous de l’époque des palissades du Louvre ?

Fantastique ! Au début, j’avais peur, on partait en courant. Et puis, un jour, un gars du chantier nous a dit : ne partez pas comme ça, c’est super ce que vous faites. Comme les palissades sont en bois, on est obligé de les peindre pour qu’elles ne pourrissent pas. Vous n’avez qu’à les peindre, ça nous fera du boulot en moins. Pour nous, ça a été la porte ouverte ! Tous les jours en cours je dessinais, ensuite j’allais piquer des bombes au BHV, et je finissais ma journée sur les palissades du Louvre. Pour moi, ça a été un moment de parfait épanouissement. C’était ma première rencontre avec un public. Avant, ce que nous faisions était caché : les quais du Louvre, les métros, les catacombes, c’était toujours la nuit. Le fait que ça plaise m’a stimulé et permis d’aller plus loin.

Un pas vers vos premières expositions ?

Sûrement. Un peu après, j’ai fréquenté un énorme lieu collectif, un ancien dépôt de charbon où ne se retrouvaient pas seulement des graffeurs, mais aussi des sculpteurs, des photographes… Nous avons fait deux expositions. Pour moi, ça a été le départ de l’aventure du collectif. Ensuite, j’ai eu envie de faire d’autres expositions. La première a eu lieu rue de la Roquette, dans un restaurant. Puis, en 1992, chez Magda Danysz, une des premières expositions avec JonOne, les DBC… Ce qui compte, c’est le travail, et le montrer est important. Si on se bat contre les choses, on ne les change pas. Il faut les changer de l’intérieur.

C’est ce qui vous a conduit à participer à la collection d’Alain-Dominique Gallizia ?

Pour moi, c’était un devoir. A l’époque, je travaillais avec un groupe qui s’appelait les M.A.C pour faire d’énormes fresques. Je trouvais stupide qu’il y ait tant de superbes fresques dans des terrains vagues que personne ne pouvait voir – il fallait donner des murs dans la ville. Gallizia, au départ, avait flashé sur un gars qui écrivait Amour, qui n’était pas graffeur mais lui a présenté Popay, puis moi et Jonone. Et Gallizia s’est passionné pour le mouvement. On lui a fait découvrir les anciens. Il a décidé de faire une grosse collection. J’ai fait plusieurs voyages aux Etats-Unis pour lui, je lui ai ramené des toiles, et ça m’a permis de rencontrer les gars qui m’ont fait grandir ! Je trouvais intéressant de faire un instantané sur une culture en train de disparaître, de voir ces anciens. Sa collection est très complète, parce qu’ila vraiment un panel international. Ceci dit, c’est vrai, il a fait beaucoup d’erreurs, il se trompe souvent… Quand il a organisé l’exposition au Grand Palais autour du mot « Love », je trouvais que c’était une mauvaise idée de donner une thématique aux graffeurs. Mais finalement, on l’a fait. Même si certains disent que le Grand Palais a tué la culture du métro, je pense que cela a fait voir le graffiti différemment à un public beaucoup plus large.

Pour moi, c’était un devoir. A l’époque, je travaillais avec un groupe qui s’appelait les M.A.C pour faire d’énormes fresques. Je trouvais stupide qu’il y ait tant de superbes fresques dans des terrains vagues que personne ne pouvait voir – il fallait donner des murs dans la ville. Gallizia, au départ, avait flashé sur un gars qui écrivait Amour, qui n’était pas graffeur mais lui a présenté Popay, puis moi et Jonone. Et Gallizia s’est passionné pour le mouvement. On lui a fait découvrir les anciens. Il a décidé de faire une grosse collection. J’ai fait plusieurs voyages aux Etats-Unis pour lui, je lui ai ramené des toiles, et ça m’a permis de rencontrer les gars qui m’ont fait grandir ! Je trouvais intéressant de faire un instantané sur une culture en train de disparaître, de voir ces anciens. Sa collection est très complète, parce qu’ila vraiment un panel international. Ceci dit, c’est vrai, il a fait beaucoup d’erreurs, il se trompe souvent… Quand il a organisé l’exposition au Grand Palais autour du mot « Love », je trouvais que c’était une mauvaise idée de donner une thématique aux graffeurs. Mais finalement, on l’a fait. Même si certains disent que le Grand Palais a tué la culture du métro, je pense que cela a fait voir le graffiti différemment à un public beaucoup plus large.

Aujourd’hui, de quelle façon vous nourrissez-vous encore de cette culture ?

Pour moi, le graffiti tel que je l’ai connu n’existe plus. Il est mort. Parce que c’est quelque chose en perpétuelle évolution. Je n’essaye pas de jouer à l’artiste ou au graffeur, je vis mon truc au jour le jour, et c’est chaque jour différent. Mon éthique est de faire grandir cette culture, de la valoriser, pas de la presser comme un citron. J’ai quitté les M.A.C parce qu’ils voulaient faire de grands murs, quasiment pour les vendre au mètre carré, mais pour moi c’était devenue de la déco à l’aérosol, ni plus ni moins. Ca perdait son âme. J’essaye de continuer à avancer en ne perdant pas cette âme, en étant un peu le gardien du temple.

Comment est né le personnage qui est un peu devenu votre signature ?

Pour moi, ce personnage est un prolongement du tag. J’ai commencé à le dessiner vers 94. Au départ je l’utilisais uniquement sur toile, je ne voulais pas l’assimiler au graffiti. Mais je me suis rendu compte que je l’exécutais comme un travail sur la dynamique du trait. Dans les années 2000, Paris était saturé de tags. J’ai eu envie de passer à autre chose et de créer une autre écriture, plus personnelle. J’ai commencé à faire ce personnage dans la rue. Et puis, dans les catacombes, où j’ai passé beaucoup de temps, les gens n’aiment pas trop les tags, les lettres. Je trouvais que c’était propice au lieu, comme une ombre. Pour moi le lien entre la galerie et la rue, c’était ces personnages que je continuais à tracer illégalement dans la rue. Je trouve que les gens qui viennent du graffiti, souvent, quand ils passent en galerie, intellectualisent trop leur travail. C’est important de garder le lien avec la rue.

Pourquoi mettre en scène les catacombes dans vos dernières expositions ?

C’est une façon de faire partager cet univers que j’aime. Le graffiti a commencé dans les catacombes bien avant de naître aux Etats-Unis. Les gens avaient ce qu’ils appelaient des pseudonymes. Ils écrivaient dans les catacombes pour se diriger, parce qu’ils n’avaient pas de cartes.

Votre travail sur la couleur a évolué au fil du temps…

Dans la culture graffiti, on travaille avec l’opacité, avec des couleurs flashantes, qui deviennent un peu le soleil de la ville. J’avais envie de revenir à des transparences, des aquarelles… Je crée dans mes toiles des explosions pour ramener le dynamisme de la rue ; j’aime beaucoup entre autres le travail d’Hundertwasser et de Gaudi, qui ont amené le plastique dans l’architecture.

Quelle place tient le collectif dans vos projets actuels ?

Il y a deux ans, j’ai fait un grand mur à Philadelphie, missionné par l’ambassade américaine. Là-bas, dans des zones en déserrance, ce genre de projet a vraiment permis de reconstruire des dynamiques sociales. J’avais constaté que des gens totalement hors système qui participaient à ce type de fresque se trouvaient projetés dans une dynamique positive. En rentrant, je me suis dit que ma ville de Bagnolet avait elle aussi ce problème de fracture sociale. J’ai voulu monter un projet avec les gens de ma ville. La ville m’a donné un lieu légal, mais pas les moyens qui auraient été nécessaires. Contrairement au squatt que j’avais avant, les gens des cités autour ne pouvaient plus entrer, cela a créé des tensions, et le lieu a fini par être brûlé. J’ai perdu vingt ans de peinture. Je ne voulais pas rester sur un échec, et je continue. Tout en poursuivant cette dimension collective, j’essaye de préserver une direction plus personnelle dans ma peinture. Et je garde une action subversive : si je peins en atelier, il faut que j’aille dans la rue ou dans les catacombes, parce que sinon je n’ai rien à dire sur mes toiles. La vie est très courte, il faut essayer d’être le plus généreux possible pour que les choses avancent.

Il y a deux ans, j’ai fait un grand mur à Philadelphie, missionné par l’ambassade américaine. Là-bas, dans des zones en déserrance, ce genre de projet a vraiment permis de reconstruire des dynamiques sociales. J’avais constaté que des gens totalement hors système qui participaient à ce type de fresque se trouvaient projetés dans une dynamique positive. En rentrant, je me suis dit que ma ville de Bagnolet avait elle aussi ce problème de fracture sociale. J’ai voulu monter un projet avec les gens de ma ville. La ville m’a donné un lieu légal, mais pas les moyens qui auraient été nécessaires. Contrairement au squatt que j’avais avant, les gens des cités autour ne pouvaient plus entrer, cela a créé des tensions, et le lieu a fini par être brûlé. J’ai perdu vingt ans de peinture. Je ne voulais pas rester sur un échec, et je continue. Tout en poursuivant cette dimension collective, j’essaye de préserver une direction plus personnelle dans ma peinture. Et je garde une action subversive : si je peins en atelier, il faut que j’aille dans la rue ou dans les catacombes, parce que sinon je n’ai rien à dire sur mes toiles. La vie est très courte, il faut essayer d’être le plus généreux possible pour que les choses avancent.

Propos recueillis par Sophie Pujas

www.psyckoze.com

www.facebook.com/pages/Psyckoze-156

Psyckoze, Parcours et parpaings

A la galerie Celal, jusqu’au 5 octobre 2013

45 rue Saint-Honoré – 75001 Paris – galeriecelal.com

Etat des lieux

A la Galerie du jour Agnès B., jusqu’au 26 octobre 2013

44 rue de Quincampoix – 75004 Paris – www.galeriedujour.com

Articles liés

La compagnie Zaï présente “Un jour tu seras un oiseau” au Théâtre Victor Hugo

En se réappropriant le mythe d’Icare, ce conte visuel et sonore fantastique libère nos ailes. Il réveille en nous cet extraordinaire désir d’aventure et de liberté qui est le nôtre. Icare et Dédale, son père, sont enfermés dans le labyrinthe...

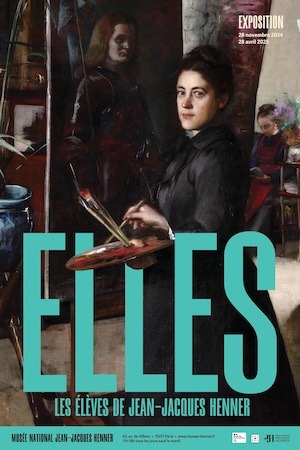

Le musée national Jean-Jacques Henner présente sa nouvelle exposition “Elles, les élèves de Jean-Jacques Henner”

Alors que l’École des beaux-arts leur était interdite, comment les femmes se formaient-elles à l’art durant la seconde moitié du XIXe siècle ? Le musée national Jean-Jacques Henner consacre du 28 novembre 2024 au 28 avril 2025 une exposition...

La pianiste Shani Diluka sera présente au Festival Jazz au fil de l’Oise

Le programme de la pianiste française de parents sri-lankais, SHANI DILUKA à la renommée internationale, puise dans son dernier album, Bach et les Minimalistes ; consacré à BACH et aux compositeurs minimalistes américains, tels PHIL GLASS, TERRY RYLEY… ce courant artistique...