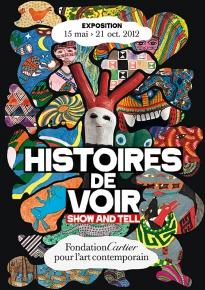

Histoires de voir à la Fondation Cartier pour l’art contemporain

Histoires de voir, Show and Tell - Fondation Cartier pour l'art contemporain::

On devine au tout premier coup d’œil sur les pièces exposées sur les grandes formes pastelles qui occupent l’espace de la fondation qu’on est bien loin de l’art contemporain tel qu’on le connaît et conçoit sous nos contrées, cet art souvent intellectualiste et élitiste, parfois hermétique ou prétentieux, qui tient ainsi à distance le spectateur.

Ces créations autodidactes qui s’expriment sous une variété de formes et de supports (dessins, sculptures, statues de bois peint, peintures sur tissu, …), relevant pour la plupart de l’art communément nommé « naïf », « brut » ou « primitif », sont construites autour d’un langage commun faisant la part belle à l’ingénuité et à la spontanéité. Surprise. Eloigné des modes, ne cherchant pas – pour la plupart – à exhiber de quelconques prouesses techniques, se moquant des règles de composition et ne se prenant pas au sérieux, cet art n’a pas été conçu, semble-t-il, pour être vu, pour être exposé, pour être analysé mais simplement conçu, modestement, pour être. Ces artistes sans étiquettes, à l’expressivité non bridée par une volonté d’appartenance à un courant ou d’inscription dans une mode, semblent mus par la seule nécessité d’expression, sans pudeur à raconter et montrer des choses anodines, évidentes, simples (pourtant, on le sait bien, rien n’est plus difficile à atteindre que la simplicité…).

Autre trait partagé, les couleurs utilisées sans parcimonie, à l’instar du crapaud multicolore aux doigts fourchus de Francisco Da Silva ou des écailles de Djilatendo, insufflent gaîté et douceur à cet ensemble. Le peintre brésilien Neves Torres explique clairement l’objectif ainsi poursuivi : « Avec mes couleurs, je veux transmettre du bonheur, avec le dessin je veux montrer que la simplicité est belle. ». La simplicité, la modestie, la couleur… des sentiments bien souvent étrangers à ce que nous donne à voir l’art contemporain dans nos institutions !

La jungle bigarrée qui s’éploie et s’épanouit avec bonheur dans l’espace éclatant dévoile le lien très fort avec la nature, l’ancrage de ces artistes dans leur environnement, qui constitue le terrain de fouille, la matière première de leur art. Illustration de petits faits vrais ou représentation du monde, cet art est le lien direct entre l’environnement qui entoure ces personnages et l’espace d’exposition, l’œil du spectateur. Ces histoires se donnent à voir, ces œuvres racontent des histoires, comme des souvenirs que l’on craint (voir les toiles à connotation eschatologique de Nilson Pimenta) ou que l’on chérit. Ces saynètes, fulgurantes de spontanéité, de franchise, de sincérité portent en elles une dimension anthropologique voire ethnologique dans le sens où elles permettent une compréhension partielle, en pointillé, du fonctionnement et de l’évolution de ces populations, dans la mesure où l’artiste s’impose comme « conscience constituante du monde » mais aussi comme « partie du monde » (pour reprendre les termes de Merleau-Ponty, Phénomonologie de la perception).

Si l’on découvre un art souvent coloré et enfantin, tenant parfois plus du rêve que de la réalité (mais en tout cas fidèle à l’image conservée de la réalité, ce qui finalement revient au même…), l’histoire humaine qui se cache derrière ces œuvres est souvent sombre. Victimes de tremblements de terre, leurs conditions de vie mises à mal par l’industrialisation massive, ils formulent à travers leur production artistique leur perception des problématiques et des préoccupations actuelles, à l’image des villes du Sénégalais Mamadou Cissé qui font écho aux problèmes de logement. Valdir Benites le Brésilien l’exprime, lui, avec ses animaux de bois et ces quelques mots : « Autrefois, les animaux étaient nombreux sur notre terre, maintenant on en voit peu. Ils se sont réfugiés au plus profond du peu de forêt qui nous reste » *. Faire renaître cet éden perdu possède un caractère libérateur, quasi cathartique. Cette exposition ne pose donc pas seulement la question de la place de ces artistes dans le monde de l’art mais aussi, et peut-être avant tout, de celle de ces hommes dans le monde.

Si cette exposition divulgue une première strate, immédiate, lisible, éblouissante, jaillissante, elle se révèle feuilletée et plus profonde qu’il n’y paraît à première vue. La sous couche affleure alors et apparaît en filigrane, entre les toiles. Le visiteur est d’ailleurs invité à s’asseoir dans les gros fauteuils colorés qui jonchent pour l’occasion l’espace de l’exposition, pour contempler ces trésors, mais aussi, peut-être, pour réfléchir et aller plus loin, derrière l’apparence évidente de ces petits animaux sculptés. Ces artistes semblent réinventer un rapport contemporain à l’ancestral en utilisant ou recyclant un savoir-faire traditionnel, à la manière des statues de José Bezerra et des peintures rupestres de Kayembe. Ils décalent cette imagerie séculaire, la détournent et la dépoussièrent avec respect et imagination, à l’image des trophées de chasse en tissu bariolé de Gregorio Barrio. Ces chroniques d’un genre nouveau créent une façon inédite de transmettre un savoir vernaculaire, parfois oublié. Ainsi témoigne Virgil Ortiz : « J’ai eu l’impression que mon destin était de sauvegarder la tradition de ces figures cochitis se tenant debout. […] Ce que je veux faire, c’est continuer la chaîne, passer le savoir-faire à la génération suivante et maintenir la tradition en vie. »

On comprend que ces artistes, « inspiré(s) par les choses anciennes » (selon l’artiste brésilien Véio) s’attribuent un rôle clé dans la mise en mémoire et la perpétuation des traditions et des cultures. On est bien loin de cet art « naïf », au sens premier du terme, ou anecdotique, que l’on s’attendait à trouver. Ibâ, Chaman huni kui résume parfaitement l’objectif poursuivi, consciemment ou non, par ces œuvres : celui de pénétrer, plus avant que personne, dans l’acte de « réorganiser notre savoir et notre culture », « rassembler le savoir », « le faire vivre ». « Nous ne sommes pas morts », dit-il : comme un aveu, une déclaration, une révélation, leur existence s’affirme au travers de ces œuvres, pour nous rappeler en quelque sorte que « aujourd’hui, la question des savoirs traditionnels et de leur protection et un peu partout à l’ordre du jour » (Manuela Carneiro da Cunha dans Savoir traditionnel, droits intellectuels et dialectique de la culture, Editions de l’éclat, collection Terra cognita).

On oublie alors totalement, hypnotisés, que ces créations sont produites par des artistes à l’expérience de l’art et du monde difficilement comparable, qu’ils soient connus comme Takeshi Kitano sous sa casquette de peintre/ plasticien, reconnus comme Mamadou Cissé et ses villes imaginaires, intégrés au marché de l’art tel Jangarh Singh Shyam, illustre représentant de l’art contemporain indien ou parfaitement inconnus. Quels rapports, quels points communs existent-ils entre les dessins naïfs de rhinocéros indolents et de tapirs bleus fantasmés par le zoologue danois Hans Scherfig et l’artisanat de l’argento-brésilien Ronaldo Costa, qui déclare « le travail que j’ai vraiment choisi c’est de fabriquer des petits animaux de la forêt avec le bois et le feu » ? Quelle corrélation entre le travail très abouti sur les villes rêvées du coutumier des lieux d’exposition Mamadou Cissé et les drapeaux vaudous en sequins de Jean-Baptiste Jean Joseph ? C’est bien cette absence de statut, social ou artistique, qui paradoxalement les lie, dans « ce monde riche de contradictions », « celui où nous sommes heureux de vivre » (Manuela Carneiro da Cunha dans Savoir traditionnel, droits intellectuels et dialectique de la culture, Editions de l’éclat, collection Terra cognita).

Et en quelques mots ? La Fondation Cartier propose, comme souvent, une exposition audacieuse d’une grande poésie, accessible à tous les âges et toutes les affinités avec l’art. On peut y passer quelques minutes, pour un bain de couleur revigorant et ludique, y promener les enfants un dimanche… mais aussi y rester deux heures et scruter chaque détail des peintures abstraites de Chano Devi, puis terminer par la jolie et pertinente sélection de livres proposée dans la mezzanine-librairie (du Levi-Strauss, du Segalen, …). A chacun sa visite. Alors courrez-y, histoire(s) de voir ce qui se trame aux quatre coins de la planète Art, ce qui se joue à côté – mais pas en marge – des courants et des stars de l’art contemporain !

Angelina Poli

Histoires de voir, Show and Tell

Du 15 mai au 21 octobre 2012

Tous les jours, sauf le lundi, de 11h à 20h

Nocturne le mardi jusqu´à 22h

Accès libre pour les moins de 18 ans le mercredi de 14h à 18h

Plein tarif : 9,50 euros // Tarif réduit : 6,50 euros (étudiants, moins de 25 ans, carte senior, amis des musées & demandeurs d’emploi) // Gratuit (sauf Soirées Nomades) : Laissez-passer, moins de 10 ans, adhérents au Cercle des amis & ICOM

Fondation Cartier pour l’art contemporain

261, boulevard Raspail

75014 Paris

M° Raspail ou Denfert-Rochereau

A découvrir sur Artistikrezo :

– Les grandes expositions parisiennes en octobre 2012

[Visuel : © Bane, © Djilatendo, © Gregorio Barrio, © Iran, © Jangarh Singh Shyam, © Joseca, © Kayembe, © Nilson Pimenta, © Txanu, © Véio Création graphique : we-we.fr]

Articles liés

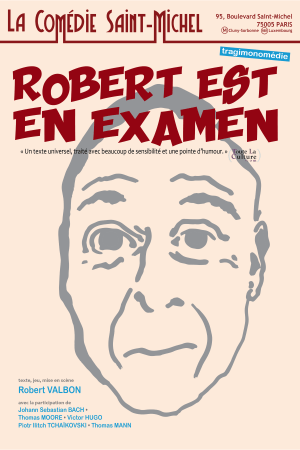

Christinia Rosmini en concert à la Divine Comédie

Artiste méditerranéenne aux origines espagnoles, corses, et italiennes, nourrie de flamenco, de musiques sud-américaines, orientales, indiennes… et de Chanson française, Christina Rosmini a mis au monde un univers artistique qui lui ressemble. Dans INTI, (Dieu du Soleil chez les...

“GRAFFITI X GEORGES MATHIEU”, avec JonOne, Lek & Sowat, Nassyo, Camille Gendron et Matt Zerfa à la Monnaie de Paris

En parallèle de l’exposition monographique des salons historiques, La Monnaie de Paris a souhaité montrer les échos de l’œuvre de Georges Mathieu dans les pratiques et les gestes artistiques de l’art urbain en invitant des artistes du graffiti de...

“Voltige” : le nouveau single du pianiste virtuose indie pop Mathis Akengin

Dès son plus jeune âge, Mathis Akengin a développé un lien profond avec le piano, ce qui l’a conduit à un parcours musical éclectique. Après des années de formation classique, il a élargi ses horizons au blues-rock, à la world-soul et au jazz, collaborant avec...