Nick Walker : « La rue est la plus grande galerie »

|

Nick Walker : « La rue est la plus grande galerie » |

Quelle était l’atmosphère dans le Bristol où vous avez grandi ? Ma génération a grandi avec la scène musicale, qui a été très active dans les années quatre-vingt. Le hip-hop venait d’arriver en Angleterre. C’était une culture totalement nouvelle, variée, et il n’y avait plus qu’à choisir parmi tout cela ce qui nous correspondait le mieux. J’avais toujours été un artiste, j’avais toujours dessiné. C’est quand j’ai vu une vidéo avec Dondi White que j’ai commencé à m’intéresser au graffiti. Qu’est-ce qu’il y avait de si fort dans ces images ? Il traçait « Buffalo gangs », en lettres immenses. Il les amenait à la vie en les entourant de noir. Je me suis dit « Wow ! ». L’immédiateté, la perfection, et la fluidité de ce geste, c’était quelque chose que je n’avais jamais vu. J’ai voulu me mesure à cette précision, chercher à l’atteindre. Mon parcours, jusqu’à aujourd’hui, a été de chercher à développer cette maîtrise. J’ai commencé le graffiti vers 1982. Comme tout gamin, j’ai commencé par copier ce que faisaient les Américains, de grandes lettres. C’est au début des années 90ies que j’ai commencé à mélanger les pochoirs et le travail à la main. Ce qui vous permet de détourner des icônes, comme Mona Lisa… Oui, le pochoir permet d’utiliser n’importe quelle image, d’où qu’elle vienne. Vous pouvez ensuite la détourner, la manipuler, et la faire exploser à n’importe quelle échelle. Cela ajoute une dimension photographique à mon travail, quand je le combine avec du free style. Il permet de livrer un message précis, défini. Cela m’amuse d’ajouter quelque chose à d’autres qui existent déjà. Les subvertir, leur ajouter une touche de comédie. Comme avec le « Corancancan », ces femmes voilées dansant le french cancan que vous avez peint à Paris en 2010 ? Vous vous voyez comme un artiste politique ? Non, mais je pense que l’actualité produit de bonnes images. C’est pourquoi je reste attentif à ce qui se passe. Je ne suis pas très politisé, je me définirais surtout comme un artiste subversif. Vous avez posé le « Corancancan » sans autorisation… Oui, nous sommes allés au Canal Saint-Martin, en face d’une école. Je croyais qu’il s’agissait d’un mur légal, mais la personne qui me l’avait trouvé m’a dit que les murs légaux n’existaient pas à Paris… Il fallait donc commencer vers 7 heures du matin, et terminer avant l’ouverture de l’école. Je n’ai jamais travaillé aussi vite ! C’était une course contre le temps. Les enfants attendaient devant la grille quand tout a été terminé, à 10 heures ! Nous avons tout empaqueté, caché les échelles sous un pont, et je suis allé regarder les réactions des gens depuis le trottoir d’en face. On pouvait lire les interrogations des gens sur leurs visages. Six gendarmes sont arrivés… Je ne pense pas que la fresque soit restée plus d’une semaine. Comment vivez-vous la destruction de vos oeuvres ?

Comment est né « The Vandal », ce personnage au chapeau melon ? C’est le gentleman britannique par excellence ! Je voulais un personnage qui raconte une histoire. Derrière un parapluie, tout est possible. J’ai d’ailleurs eu l’idée en voyant quelqu’un fumer du crack à l’abri d’un parapluie… Il ressemble à un homme d’affaire. Qui s’attendrait à ce que quelqu’un vêtu de cette façon fasse quoi que ce soit de répréhensible ? C’est le meilleur camouflage. De même que pour poser une œuvre illégale et ne pas être arrêté, il vaut mieux le faire en plein jour, quand tout le monde supposera que vous y êtes autorisé, que la nuit, où vous semblez tout de suite suspect… Il y a aussi quelque chose d’intemporel chez lui, ce qui me permet de jouer avec une imagerie plus vaste. Par exemple dans ma série « Le jour d’après », où je le fais intervenir à Bristol, London, New York, toutes ces villes iconiques… Il jette de la peinture et s’enfuit, mais il laisse toujours une trace : un parapluie, un chapeau melon… « Vandale », c’est un mot dans lequel vous vous reconnaissez ? Autrefois, peut-être… Mais aujourd’hui où je peins surtout des murs légaux, je ne me définirais pas du tout comme un vandale – pas plus que Stan Lee ne se prend pour Spiderman… Vous faites partie de ceux qui n’envisagent pas de renoncer à la rue… Mais comment pourrais-je me prétendre « street artist » si je ne créais plus dans la rue ? C’est aussi simple que ça. Certains se disent « street artist » alors qu’ils ne posent jamais dehors ! Il faut être au contact de la rue, faire en sorte que votre travail, légal ou illégal, y soit visible. Etre à l’affût de murs. Comment les choisissez-vous ? Les meilleurs murs sont dans les zones les plus passantes. Comme pour un annonceur qui cherche l’emplacement où sa publicité sera la plus vue. Nous faisons notre propre marketing dans les rues. La rue est la plus grande galerie. Dans une galerie, combien de gens verront votre travail ? C’est aussi un lieu très élitiste, alors que l’art, dans la rue, est gratuit… Les centaines de passants, qui chaque jour s’arrêtent et prennent des photos, font un peu votre boulot en les postant sur Facebook, Instagramm, et tous les réseaux sociaux ! Comment concevez-vous votre travail avec les galeries ?

Maintenant, si je travaille avec une galerie, elle doit être en relation avec des collectionneurs sérieux, qui ont envie de garder les oeuvres, pas de les vendre trois mois plus tard. Je suis devenu très prudent, je ne veux m’investir qu’avec des galeries qui ont une vue sur le long terme, pour le bien de la carrière de l’artiste, pas celles qui veulent faire le maximum d’argent en une exposition… Vos oeuvres ont atteint des records en salles des ventes. Comment avez-vous vécu ce succès ? C’était étrange, un peu inquiétant ! J’ai une oeuvre qui a été vendue pour dix fois sa valeur estimée, je travaillais avec quatre galeries qui vendaient mes productions en deux jours… Bien sûr, j’étais très excité. Mais les prix sont montés trop vite, et c’était une erreur, comme je l’ai compris ensuite. Parce que c’est à double tranchant, il est très difficile de maintenir ce niveau de prix. Cela a pesé sur votre créativité ? Parfois, oui. S’inquiéter pour les résultats d’une vente aux enchères n’est pas une bonne chose. Il faut savoir retourner à son atelier, et se remettre à créer du mieux qu’on peut. Quel regard portez-vous sur la popularité actuelle du street art ? Autrefois, le graffiti appartenait à l’underground. Pour rencontrer les artistes, par exemple si vous étiez journaliste, il fallait bien les chercher ! C’est devenu un phénomène global. Des collectionneurs traditionnels investissent maintenant dans le street-art. Les médias s’y intéressent – jusqu’à la presse financière. Ce qui est un peu fou, c’est que nous devenons des investissements. Qui sont les artistes que vous admirez ? Comme beaucoup, j’ai été inspiré par Warhol. Par le dadaïsme, aussi. Quand j’étais ado, j’étais passionné de bande dessinée, et surtout du travail de Giraud et Moebius. Sinon, j’aime Doze Green, El Mac, Retna, Erika, OsGêmeos, SheOne, avec qui j’ai peint dans Paris en février dernier. Souvent les gens ne comprennent pas que j’avais mon style avant qu’il ne trouve le sien ! Avant qu’il ne parte à Londres, il me demandait mon opinion. Il se débrouillait très bien ! Il a une vision, et un grand sens de l’humour. Nous venons tous les deux de Bristol, nous faisons tous les deux du pochoir, et je sais bien que nous sommes condamnés à être comparés – même si ça m’agace parfois… Pourquoi aimez-vous peindre à Paris ? C’est une ville magnifique. Il y a tant à explorer. Depuis quelques temps, je pense à y vivre… J’y suis aussi très bien accueilli. J’ai fait la couverture du Monde diplomatique, ce qui m’a surpris. Ici, je rêve de peindre ma Monna Lisa, ou ma Mona Simpson sur un immense bâtiment. Je ne sais pas encore si ce sera possible. Quels sont vos prochains projets ? Je réfléchis à une nouvelle série. Je suis allé en Amérique où j’ai pris des photographies pour ce projet. Je pense aussi à une exposition à Paris, et une autre à New York… Propos recueillis par Sophie Pujas [Visuels : courtesy Nick Walker] |

Articles liés

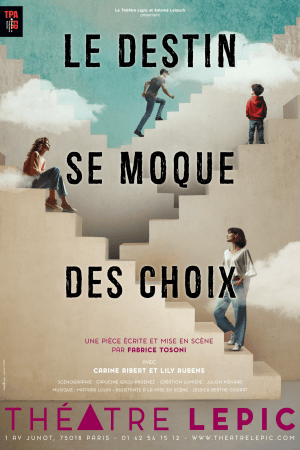

“Fête des mères” à ne pas manquer au Théâtre Lepic

Louise, ancienne étudiante en Maths Sup, s’est convertie dans le stand up… Elle y parle de sa famille et en particulier de sa mère. Suite à un sketch au vitriol, mère et fille ne s’adressent plus la parole depuis bientôt...

Vintage soul made in 93, rencontre avec Principles Of Joy

Après des années à enflammer les foules, il était temps pour Principles Of Joy de capturer l’énergie brute et la magie des shows intenses et explosifs qui redonnent à la soul toute sa force, sa profondeur et son pouvoir...

“PERDRIX” une pièce déroutante et onirique au théâtre du Troisième Type

Trois marcheurs revisitent leurs existences à travers un monde en ruines. Une odyssée entre ville et campagne, rêve et réalité. Dans un monde obscur et désolé, une jeune femme cherche à quitter la ville. Une nuit de brouillard, elle...

C’est l’époque où il était question d’interdire le voile à Paris. Cela me paraissait tellement à droite, tellement totalitaire, cela me dégoûtait. Où cela s’arrête-t-il ensuite ? Si vous interdisez un symbole religieux, pourquoi ne pas défendre aux gens de porter des chapeaux ? Cela affectait tant de gens – il y a des centaines de musulmans qui vivent à Paris. Le cancan, la danse, est une histoire de liberté – faire ce qu’on veut, l’exprimer. Et je vois la burqa comme une façon d’exprimer une croyance. Juxtaposer les deux, pour moi, c’était parler de libertés civiles.

C’est l’époque où il était question d’interdire le voile à Paris. Cela me paraissait tellement à droite, tellement totalitaire, cela me dégoûtait. Où cela s’arrête-t-il ensuite ? Si vous interdisez un symbole religieux, pourquoi ne pas défendre aux gens de porter des chapeaux ? Cela affectait tant de gens – il y a des centaines de musulmans qui vivent à Paris. Le cancan, la danse, est une histoire de liberté – faire ce qu’on veut, l’exprimer. Et je vois la burqa comme une façon d’exprimer une croyance. Juxtaposer les deux, pour moi, c’était parler de libertés civiles. C’est agaçant de mettre tant d’efforts dans quelque chose et de le voir réduit à néant – là, il y avait six mois de préparation… Mais bon, c’est le jeu, dès la seconde où vous vous éloignez d’une oeuvre. Si ce n’est pas la police, les éléments ou un graffeur se chargeront de la détruire… Parce que dans la rue, vous peignez pour tout le monde, vous ne pouvez pas protéger votre travail. C’est dommage, mais vous ne pouvez pas trop vous attacher à vos oeuvres. La seule chose possible, c’est de documenter son travail au maximum. C’est pourquoi j’ai fait faire un film par mon ami Matthew Wicks. Dans mon atelier, j’ai une version aux mêmes dimensions. J’ai besoin de faire une première version en atelier, de voir comment les couleurs se disposent. Sinon, cela m’aurait pris dix heures, pas trois…

C’est agaçant de mettre tant d’efforts dans quelque chose et de le voir réduit à néant – là, il y avait six mois de préparation… Mais bon, c’est le jeu, dès la seconde où vous vous éloignez d’une oeuvre. Si ce n’est pas la police, les éléments ou un graffeur se chargeront de la détruire… Parce que dans la rue, vous peignez pour tout le monde, vous ne pouvez pas protéger votre travail. C’est dommage, mais vous ne pouvez pas trop vous attacher à vos oeuvres. La seule chose possible, c’est de documenter son travail au maximum. C’est pourquoi j’ai fait faire un film par mon ami Matthew Wicks. Dans mon atelier, j’ai une version aux mêmes dimensions. J’ai besoin de faire une première version en atelier, de voir comment les couleurs se disposent. Sinon, cela m’aurait pris dix heures, pas trois… Aujourd’hui, je travaille moins avec elles. Parce qu’après, vous vous trouvez un peu dans l’obligation de peindre, de produire pour telle ou telle expo…. Ce n’est pas que je sois paresseux, mais je ne veux pas submerger le marché avec mon travail. S’il y a trop d’oeuvres en circulation, votre travail devient facile à acquérir, et les prix chutent. Et si une oeuvre passe en vente publique, elle passe inaperçue. C’est une question d’offre et de demande. En la matière, « less is more », la rareté est importante. Certaines galeries poussent à produire en très grande quantité, ce qui n’est pas une bonne idée. Je l’ai fait, en 2008, une année où j’ai fait une exposition à la fois en février et en avril, et j’ai appris de mes erreurs. J’ai produit plus de 100 peintures, ce qui est trop. Le résultat, c’est que les gens s’aperçoivent que vos oeuvres se vendent bien, et ils décident tous de vendre en même temps. Je me rappelle d’une vente aux enchères où sont passées quatorze de mes toiles… Il a fallu trois ans pour stabiliser la situation.

Aujourd’hui, je travaille moins avec elles. Parce qu’après, vous vous trouvez un peu dans l’obligation de peindre, de produire pour telle ou telle expo…. Ce n’est pas que je sois paresseux, mais je ne veux pas submerger le marché avec mon travail. S’il y a trop d’oeuvres en circulation, votre travail devient facile à acquérir, et les prix chutent. Et si une oeuvre passe en vente publique, elle passe inaperçue. C’est une question d’offre et de demande. En la matière, « less is more », la rareté est importante. Certaines galeries poussent à produire en très grande quantité, ce qui n’est pas une bonne idée. Je l’ai fait, en 2008, une année où j’ai fait une exposition à la fois en février et en avril, et j’ai appris de mes erreurs. J’ai produit plus de 100 peintures, ce qui est trop. Le résultat, c’est que les gens s’aperçoivent que vos oeuvres se vendent bien, et ils décident tous de vendre en même temps. Je me rappelle d’une vente aux enchères où sont passées quatorze de mes toiles… Il a fallu trois ans pour stabiliser la situation.  Votre relation avec

Votre relation avec