Erell : “On subit moins la ville quand on commence à se l’approprier.”

|

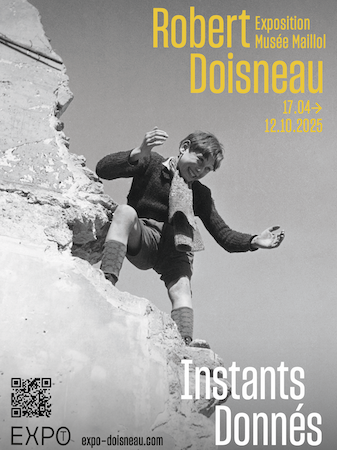

Erell – Viralité Vernissage le 31 mars de 18h à 21h |

Quel a été ton parcours ? J’ai commencé par un bac STI Arts appliqués en 2003 qui s’est avéré être salvateur pour la suite de mes études. C’était à Avignon, ville dont je suis originaire. Durant ces années de lycée, je me suis sérieusement intéressé à la pratique du graffiti que j’exerçais déjà, et par la suite aux travaux d’artistes qui se démarquaient du mouvement par une autre approche de la rue (Zevs, Stack, So.6, André…). Pendant cette période, j’ai cherché d’autres modes d’expression et de représentation que le lettrage pur et dur en m’intéressant notamment à l’art minimal et à l’utilisation de procédés industriels pour la création d’œuvres d’art. Je suis ensuite entré en BTS Design de produits. À cette époque, je commençais tout juste à développer les motifs que j’utilise actuellement. En 2007, j’ai fais ma première installation avec des motifs découpés aux ciseaux, j’ai recouvert ma chambre d’internat du sol au plafond (j’y ai vécu un an !). Après avoir obtenu un CAP d’ébénisterie, je suis entré en 2009 à l’École Supérieure d’Art et de Design de Saint-Étienne.

Tout d’abord, comme j’ai pu le dire précédemment, j’ai commencé par le tag et le graffiti. La recherche typographique et “d’identité graphique” m’a toujours intéressé dans le tag. Poser sa signature partout et le plus vite possible m’a poussé à optimiser et à maîtriser mon geste afin de le répéter le plus rapidement possible. Cette dynamique permet d’accentuer la recherche et peut dans certains cas pousser à l’abstraction.

À l’époque où je taguais, j’étais partagé entre l’envie de répéter mon tag avec d’autres techniques que le marqueur, d’en faire un “logo” et l’envie de passer à un système d’affichage. Me rendant de plus en plus compte que le graffiti s’adresse principalement aux graffeurs et que les trois quarts des gens ne lisent pas les tags mais les reconnaissent (pour ceux qui suivent un peu), j’ai alors commencé à styliser mon tag un peu à la Wrung à tel point qu’il ne soit plus lisible mais identifiable. Je l’ai simplifié jusqu’à ce qu’il devienne une forme géométrique simple, l’hexagone. Enfin, j’ai voulu éclater cette forme et essayer de la combiner pour en faire un motif. Du coup, cela m’a permis de m’extraire du format (A4, A3…) et de considérer le mur comme une feuille comme quand on tague. J’ai pu me concentrer sur l’installation de mes motifs dans la rue et sur des objets en volume. Ma technique m’a permis de limiter le temps de production en atelier et de transformer ma signature en “écriture”. À noter que la technique adhésive m’a aussi ouvert la possibilité de travailler en plein jour…

C’est venu après coup en réalité. Je me suis rendu compte que mes motifs ressemblaient à de l’écriture topologique utilisée en chimie organique. Ce sont peut-être les cours de chimie qui m’ont orienté vers cette imagerie sans que j’en sois conscient. J’ai toujours été intéressé par la science, j’ai toujours voulu comprendre comment les organismes qui nous entourent fonctionnent et par la suite comment les objets manufacturés sont fabriqués… Je me suis naturellement intéressé au vivant, j’ai d’ailleurs développé mon diplôme des Beaux-Arts autour de questions inhérentes au “vivant” en m’intéressant aux travaux de Michel Blazy, Ernest Pignon-Ernest, Marc Fornes…, à l’architecture organique, au bio-mimétisme en design ainsi qu’à la “bio-assistance”.

Complètement ! Je considère la rue comme un terrain de jeu, je passe mon temps à regarder la chaussée fracassée par les racines des arbres qui tentent de reprendre un peu de place, par les espèces dites “rudérales” qui poussent entre les pavés et qui essaient de se frayer un chemin. La place de la nature en ville est centrale dans mes recherches en design, ça m’inspire beaucoup. Je regarde l’architecture aussi, la voirie, tout ! Je me déplace également en longboard, ce qui me force à bien connaître les revêtements du sol pour éviter les pavés, graviers et autres surfaces peu agréables à pratiquer. Je pense que c’est encore une autre manière de vivre la ville. J’ai l’impression que l’on subit moins la ville quand on commence à se l’approprier. Politiquement, je pense que c’est indispensable et, d’une manière générale, je pense que ça rend vivant…

Oui, certainement, mais il me semble que les emplacements que je choisis y contribuent tout autant. J’ai deux tailles de stickers qui sont devenues mes “standards” pour la rue. L’une des deux est relativement petite : elle fait environ 5 cm de long. Je les place principalement dans les transports en commun et les lieux clos. Ils sortent généralement des aérations et je pense, j’espère, que cela interpelle les gens et les sort de leur train-train quotidien même pour un instant.

J’utilise principalement de l’adhésif, quelquefois du papier. Pour des événements, je les fais faire par une entreprise de façonnage à qui je confie mon emporte-pièce et la matière première. Le coût est assez élevé mais ils me sortent une série de 5 000 stickers en 24 heures. Le reste du temps, je les fabrique moi-même, toujours à l’aide de l’emporte-pièce et d’une vieille presse à relier en fonte. Je produis environ 300 pièces par heure. C’est un peu fastidieux mais j’utilise de la matière première qui provient de chutes d’entreprises de signalétique donc c’est entièrement gratuit. Il m’arrive occasionnellement d’utiliser un plotter de découpe mais ça reste trop onéreux. Mais qu’elle soit manuelle ou industrielle, cette technique me permet de passer plus de temps à coller qu’à produire. Et le fait de ne pas utiliser de colle rend les déplacements plus souples et le collage plus discret, voire furtif.

Très importante ! Je m’inspire de formes organiques et du vivant. La notion de temporalité devient de fait une composante essentielle de mon travail. Il m’est arrivé pour certains collages de les faire évoluer dans le temps, en mettant quelques stickers le premier jour, puis un peu plus deux jours plus tard et puis une semaine après encore plus jusqu’au recouvrement total de l’espace “contaminé”. On peut considérer que mes installations sont “vivantes” et donc meurent, elles sont vouées à disparaître, rien n’est définitif…

Le plus souvent je pars explorer une ville, la rue et quand je vois un endroit qui m’intéresse, je le “contamine”. Je regarde le relief, les grilles (égouts, aération…), les fissures, les recoins, les délaissés. Je m’intéresse assez souvent aux espaces liminaux. Ce qui me met dans certains cas dans des situations très inconfortables, notamment quand je colle sur des poubelles où je viens coller des motifs jusqu’à l’intérieur pour accentuer l’impression d’envahissement ou encore lorsqu’il m’est arrivé de coller dans des toilettes publiques…

Pour cette exposition, qui est mon premier solo show, j’ai voulu réinvestir un certain nombre de recherches graphiques et d’observations menées de façon empirique au cours de déambulations urbaines. Les supports, les techniques et les médiums que j’utilise sont issus de modes de production qui oscillent entre l’artisanat et l’industrie, liés à ma pratique de designer. Les travaux que je présente sont le résultat d’expérimentations sur la matière, la structure et la couleur que j’ai pu effectuer ces dernières années. Le fil conducteur reste les combinaisons de motifs organiques —les particules — qui en sont l’élément central et cette envie de rendre mon travail vivant.

L’Urban Art Fair 2016 en avril, la contamination de Lyon et peut-être le M.U.R. Mulhouse… et des envies. Envie de changer d’échelle, de recouvrir des façades en jouant avec les volumes de celles-ci, de travailler la couleur mais en m’appuyant notamment sur les travaux de Jean-Philippe Lenclos qui a mis au point une méthodologie d’analyse de la couleur sur un territoire. Envie enfin d’approfondir mes expérimentations autour de la matière, des réactions chimiques ou organiques… Sophie Pujas [Photos © Erell, Marseille ; © Erell, Évry Daily Photo] |

Articles liés

“FRAGMENTS” : un group show avec Blade, T-KID 170 , Kraken, Risote, Maxime Drouet, Sect, Lutes, Spadz, Rap et Dem 189

Du 2 au 18 mai à Saint-Ouen, découvrez “FRAGMENTS”, une exposition graffiti qui témoigne de la densité de cette culture, son caractère volatile, hétérogène, pluriel, transgressif, séminal. De sa genèse à New York représentée par Blade et T-KID à...

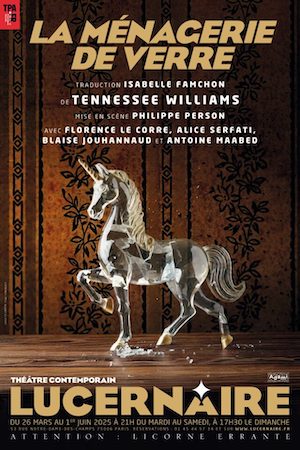

“Lisière” : un spectacle familial à voir dans le cadre du festival “Soyons éco-citoyen·ne·s !” au théâtre de L’étoile du nord

Lisière est née d’une enquête menée par Lucie Brandsma sur les traces d’une femme ayant vécu quinze ans dans la forêt d’une région montagneuse de France. C’est l’histoire d’une adolescente rejetée qui fugue vers la forêt. Son chemin la...

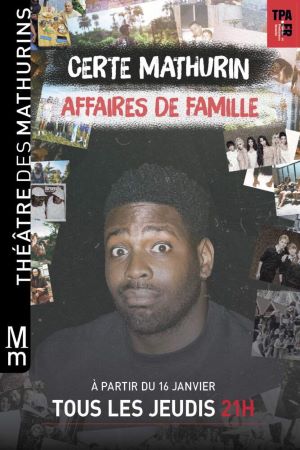

L’artiste pop Club Célest sera en concert à La Boule Noire le 20 mai

Chez Club Célest, l’on se délecte d’une pop sensuelle et groovy épousant une voix saisissante. Et pour cause. La chanteuse a appris le chant à l’ATLA puis au conservatoire de jazz et forme très vite le trio vocal “Selkies”....

C’est grâce à cet environnement et aux différentes personnes rencontrées durant mon cursus que j’ai pu mettre au point mon mode de production à l’emporte-pièce. En 2011, j’ai fait mon premier festival de street art à Bordeaux, “Interactive Design Festival”, organisé par les Grandes Traversées avec pour commissaire Mark Jenkins. En 2013, j’ai passé mon DNSEP puis j’ai intégré le post-diplôme de recherche en design de l’ESADSE deux années consécutives, toujours à Saint-Étienne. J’ai fini mon parcours en décembre 2015. Tout au long de mes études, j’ai continué en parallèle à développer ma pratique dans la rue en me nourrissant du design, et ce, de façon transversale. Depuis le mois de janvier, je me suis installé à Lyon et je continue de travailler au sein du collectif de designers “Captain Ludd” dont l’atelier est basé à Saint-Étienne…

C’est grâce à cet environnement et aux différentes personnes rencontrées durant mon cursus que j’ai pu mettre au point mon mode de production à l’emporte-pièce. En 2011, j’ai fait mon premier festival de street art à Bordeaux, “Interactive Design Festival”, organisé par les Grandes Traversées avec pour commissaire Mark Jenkins. En 2013, j’ai passé mon DNSEP puis j’ai intégré le post-diplôme de recherche en design de l’ESADSE deux années consécutives, toujours à Saint-Étienne. J’ai fini mon parcours en décembre 2015. Tout au long de mes études, j’ai continué en parallèle à développer ma pratique dans la rue en me nourrissant du design, et ce, de façon transversale. Depuis le mois de janvier, je me suis installé à Lyon et je continue de travailler au sein du collectif de designers “Captain Ludd” dont l’atelier est basé à Saint-Étienne… Comment sont nées ces marques géométriques qui sont devenues ta signature ?

Comment sont nées ces marques géométriques qui sont devenues ta signature ? Cette discipline ouvre et affûte le regard sur la rue car on est toujours à l’affût d’un nouveau mur et d’un moyen pour y accéder. En arpentant les rues, on découvre ce qui recouvre ces murs, les pubs notamment, qui vous bouffent littéralement le crâne, et l’affichage sauvage, pub, graffiti, logo et par la même occasion le travail d’artistes affichistes. C’est quand j’étais en Arts appliqués que j’ai entendu pour la première fois parler de sérigraphie et des différentes techniques d’impression, ainsi que de la possibilité de reproduction graphique en série et à grande échelle.

Cette discipline ouvre et affûte le regard sur la rue car on est toujours à l’affût d’un nouveau mur et d’un moyen pour y accéder. En arpentant les rues, on découvre ce qui recouvre ces murs, les pubs notamment, qui vous bouffent littéralement le crâne, et l’affichage sauvage, pub, graffiti, logo et par la même occasion le travail d’artistes affichistes. C’est quand j’étais en Arts appliqués que j’ai entendu pour la première fois parler de sérigraphie et des différentes techniques d’impression, ainsi que de la possibilité de reproduction graphique en série et à grande échelle.  Ces formes jouent d’une imagerie moléculaire. Pourquoi cette idée ?

Ces formes jouent d’une imagerie moléculaire. Pourquoi cette idée ? Puis, en faisant des allers-retours entre le design et l’art dans la rue, j’ai commencé à considérer le graffiti comme quelque chose de vivant, de vibrant, de proliférant et j’ai continué à utiliser mes motifs en les installant comme des organismes vivants qui prolifèrent dans la rue, qui envahissent la rue et qui jouent avec elle. Je me suis mis à mimer le tag mais en le “schématisant”, touchant à la fois les graffeurs mais aussi les passants qui, une fois qu’ils commencent à voir ces signes, les identifient et les reconnaissent. Ça fonctionne comme une pub ou un logo. Les graffeurs et autres artistes se sont souvent emparés des armes de la publicité pour faire passer d’autres valeurs. Dans mon cas, je n’ai rien à vendre si ce n’est un peu d’imaginaire.

Puis, en faisant des allers-retours entre le design et l’art dans la rue, j’ai commencé à considérer le graffiti comme quelque chose de vivant, de vibrant, de proliférant et j’ai continué à utiliser mes motifs en les installant comme des organismes vivants qui prolifèrent dans la rue, qui envahissent la rue et qui jouent avec elle. Je me suis mis à mimer le tag mais en le “schématisant”, touchant à la fois les graffeurs mais aussi les passants qui, une fois qu’ils commencent à voir ces signes, les identifient et les reconnaissent. Ça fonctionne comme une pub ou un logo. Les graffeurs et autres artistes se sont souvent emparés des armes de la publicité pour faire passer d’autres valeurs. Dans mon cas, je n’ai rien à vendre si ce n’est un peu d’imaginaire.  L’abstraction leur donne-t-elle une part de mystère supplémentaire ?

L’abstraction leur donne-t-elle une part de mystère supplémentaire ?  Quels matériaux utilises-tu ? Quel est le processus ?

Quels matériaux utilises-tu ? Quel est le processus ? Le côté éphémère, fragile de tes œuvres en est-il une dimension importante ?

Le côté éphémère, fragile de tes œuvres en est-il une dimension importante ? Comment choisis-tu tes lieux d’intervention ? Les détermines-tu à l’avance ?

Comment choisis-tu tes lieux d’intervention ? Les détermines-tu à l’avance ?