L’Atlas – interview

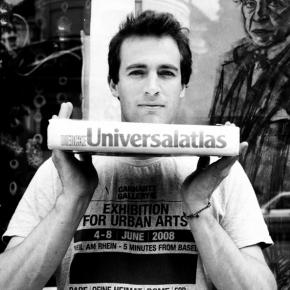

artiste atlas::

Vous êtes fils de monteur… Cela a-t-il forgé votre sensibilité à l’image ?

Bien sûr. Toute ma famille était dans le cinéma. Ma mère était monteuse son, mon oncle chef opérateur, mon beau-père ingénieur du son, ma belle-mère actrice… J’ai grandi dans ce milieu. J’ai hérité d’un amour de l’image. L’idée de montage, c’est-à-dire de coller ensemble des images qui font sens, m’a beaucoup influencé. J’ai travaillé dans le montage et sur des plateaux de cinéma à différents postes, j’ai réalisé des documentaires. J’ai commencé en faisant du montage traditionnel, avec du 35 mm, et j’ai fait mes premières toiles à ce moment-là. Dans tout mon travail, il y a toujours une volonté de passer de la peinture à la photo, de la photo à la vidéo…

Pourquoi vous être lancé dans le graffiti ?

J’ai commencé au début des années quatre-vingt-dix, avec l’arrivée de la culture hip-hop, du break, du graffiti. L’un de mes amis (qui fait aujourd’hui le tour du monde sous le nom de DJ EADZ, mais n’était alors qu’un enfant) m’a initié à cette musique, et présenté à un copain à lui qui graffait… Par la suite on a monté un petit groupe, je faisais du break… C’est en 95 que j’ai commencé à faire sérieusement du graffiti, sous le nom d’Atlas. J’avais choisi ce nom par référence au Titan grec qui part en guerre contre les règles établies. D’autant plus que Zevs, qui m’a beaucoup influencé, faisait déjà des choses dans Paris. J’aimais l’idée de se réapproprier l’Histoire en réutilisant des noms pour les transférer dans quelque chose d’ultra contemporain. Avec quelques amis, on a ensuite monté un groupe, VAO (Vandalisme Artistique Organisé), avec l’intention d’utiliser l’esprit du graffiti dans l’art contemporain.

Vous avez d’ailleurs assez rapidement exposé…

J’ai beaucoup taggé jusqu’en 2002, date à laquelle j’ai fait une première exposition, à la Galerie du jour, d’Agnès B. Je l’avais rencontrée parce que j’avais taggé sur son camion… La même année, j’ai eu des problèmes avec la justice – tous ceux qui ont participé à cette exposition ont d’ailleurs été arrêtés, cela faisait déjà un an qu’ils enquêtaient… Mais ça m’a aidé : j’ai dû trouver de nouvelles manières d’investir l’espace public, dans des interstices judiciaires. Il n’y avait pas encore de loi sur le sol. Je ne pouvais pas vraiment me faire arrêter en collant du scotch (ou plutôt du gaffer, une matière qui là encore me vient du cinéma).

Avec ce gaffer, pourquoi avoir tracé des boussoles ?

La boussole, c’est le repère. C’était l’époque où ils effaçaient tout Paris. Pour nous qui nous repérions dans Paris par les graffitis, tout d’un coup c’était un désert urbain. Dans ce milieu, cela a été un choc pour notre génération – on parlait d’autodafé ! Mais c’est aussi ce qui a fait que le street art a accéléré au cours de cette période-là : ça a redonné des pages blanches à tout le monde alors que ça faisait quinze ans qu’il n’y avait plus une place. La boussole, ça a été aussi une manière de continuer à écrire mon nom qui était à l’intérieur de manière cachée, et de proposer quelque chose d’utile. On reprochait au graffiti de venir seulement de jeunes en mal de reconnaissance, pour leur ego. Ce qui est un peu vrai – comme pour tous les artistes. Et en même temps, il y avait quelque chose de très généreux dans notre démarche. On n’était pas seulement dans un esprit de destruction et de vandalisme, mais aussi de don ! Nous voulions faire vivre la ville dans laquelle on habitait. Mes boussoles indiquaient le Nord, mettaient en rapport la ville et l’habitant. Et elles donnaient le ton de cette question un peu métaphysique : qu’est-ce qu’on fait de notre vie, où va-t-on ? Une boussole fait voir la ville de haut. J’offrais un pas de recul, un moment d’arrêt dans la course des gens au quotidien. J’utilisais le gaffer blanc pour être comme les passages cloutés, dans un code subversif, pour qu’on ne sache pas vraiment si c’était une signalétique de la ville ou un artiste.

Vous orientiez les passants avec vos boussoles, mais vous les perdiez avec des labyrinthes…

Ces labyrinthes que je plaçais sur les affiches étaient une métaphore de la ville ! Au sens premier, le labyrinthe, ce sont ces palais grecs où dès que tu entrais, tu étais déjà perdu – une façon de montrer le pouvoir sur le peuple. La ville, finalement, c’est l’apogée du système qui te perd. Pour résumer, la boussole correspond à l’homme, et le labyrinthe à la ville. Aujourd’hui, je n’en fais plus de façon illicite, mais je travaille avec différentes villes à des projets de performances participatives où je représente des labyrinthes, comme récemment à Toulouse, sur la place du Capitole. Les gens participent à la création de l’oeuvre, mais aussi à sa destruction. Je tourne un film, en noir et blanc, qui fait un peu début de siècle, volontairement. J’aime créer des images qui paraissent d’un autre temps. Le noir et blanc me permet aussi de mettre l’architecture et mon travail sur le même plan de lecture esthétiquement. Aujourd’hui, je ne fais plus ces labyrinthes de manière pulsionnelle, parce que j’ai beaucoup de travail d’atelier, beaucoup d’expositions. Même si il y a quelque temps, j’en ai dessiné un immense à la craie dans à Washington Square Park à New York.

Que vous apporte ce changement d’échelle ?

Le labyrinthe prend quand même son sens quand on peut marcher dedans. Et j’ai été très influencé par le Land Art, par Robert Smithson, par Gordon Matta-Clark qui fait partie de ceux qui changent le paysage. Je viens de faire un labyrinthe à Massy, on a planté 25’000 pensées sauvages dans une cité. Quand elles pousseront, en avril ou mai prochain, je ferai un film vu d’en haut, d’une tour. Je trouve qu’il devrait y avoir plus d’interaction entre le street art et le land art, et qu’on ne parle pas assez du land art quand on parle de street art, pour moi ce sont deux mouvements parallèles liés depuis toujours. Et je me sens aussi un artiste in situ, comme Buren. Le gaffer, contrairement au pochoir, me permettait de m’approprier les dimensions du lieu, de m’adapter. Même quand j’expose en galerie, je crée les toiles par rapport à cette galerie. Je prends les cotes des murs, par exemple.

Même pour une oeuvre appelée à être déplacée ?

Oui, au début, elle est vraiment faite pour un lieu. Ensuite, c’est vrai, elle devient orpheline, mais ça m’aide. Je fonctionne comme un architecte, je fais des dessins préalables sur papier millimétré… On me dit souvent que je fais du graphisme, alors que je ne travaille pas du tout avec un ordinateur ! Comme j’ai eu une formation avec des calligraphes, je travaille d’abord tout au crayon, sur papier. Et ensuite seulement je scanne, je prends en photo et je vectorise sur ordinateur.

Désormais, vous vous être rapproché d’une forme d’art optique ?

En ce moment, je suis en plein dedans. Pendant longtemps, j’ai été catalogué juste avec la calligraphie et les graffitis, mais il y a d’autres choses qui m’influencent. Et je travaille maintenant beaucoup sur l’art optique. Avant, mes proportions s’inspiraient de règles calligraphiques (un tiers de plein, deux tiers de vide). Là, j’utilise des carrés de même dimension. L’oeil ne sait plus quoi voir, il peut lire le vide comme le plein. Le lien avec l’écriture est toujours là, il y a des choses écrites – souvent L’Atlas, qu’il faut lire moins comme mon nom d’artiste que comme l’atlas géographique. Il s’agit de tenir la carte de la ville comme un idéogramme. J’aime la superposition entre la topographie, l’étude des lieux, et la typographie, l’étude de l’écriture. L’architecture m’influence, comme celle des barres d’immeubles que je vois depuis mon atelier, et qui commence à entrer dans mon écriture comme un paysage urbain. Je recherche une vibration rétinienne.

D’où vient votre goût pour l’écriture ?

J’ai passé en 99 au Maroc pendant trois mois avec un calligraphe qui m’a enseigné tous les types de calligraphies arabes classiques. Ensuite je suis allé au Caire, avec un Syrien, qui m’a appris l’importance de la géométrie. J’ai beaucoup volé de cet héritage que j’ai réinjecté dans l’alphabet latin, en créant une typographie entre les deux, que je voulais universelle. J’ai étudié aussi la calligraphie chinoise, notamment les sceaux, les tampons rouges. Je crée des formes en bois, et je fais des estampes avec. J’ai aussi fait des empreintes de plaque d’égouts, ce qui était un peu pour moi comme voler le sceau de la ville, un peu dans l’esprit du nouveau réalisme – choper la réalité d’une époque, d’une ville. La tradition du signe m’a beaucoup influencé.

Le signe, c’était un moyen d’aller vers l’abstraction ?

Au départ, non. Mais petit à petit, j’ai côtoyé des gens comme Tanc qui ont lâché le nom, et sont dans la gestuelle. Cela a accéléré mon passage vers l’abstraction. D’une certaine façon, il y a quelque chose de plus universel si rien n’est écrit. Mais j’attaque toujours mes toiles en choisissant un mot, qui me permet de diviser l’espace par un nombre de lettres et de lignes. Souvent, cela apparaît quand on les prend en photo. J’aime cette histoire de distance, cette frontière entre le visible et l’invisible, comme dans l’art cinétique, ou certaines oeuvres d’Invader en rubikub. J’aime cette idée qu’il y ait quelque chose à déchiffrer, un peu comme on le faisait dans le graffiti, et comme chez les soufis, où chaque chiffre correspondait à une lettre. L’idée qu’il faut être initié pour recevoir quelque chose me plaît.

Comment est né le projet des « toiles errantes », ces tableaux que vous faites voyager ?

Ce sont les sept premières toiles que j’ai faites. J’avais choisi ce chiffre, parce que dans la mythologie grecque, Atlas a sept filles, la constellation des Pléiades, symbole de l’univers en mouvement. Au début, j’ai fait prendre des photos par un ami de ces toiles dans la rue. Puis j’ai pris le relais. Cela fait dix ans que je le fais, un livre vient de sortir, avec une trentaine de villes (Atlas 2002-2012, éd. Lutanie). Je ne prends pas de carte, j’erre dans la ville avec une toile ou deux sous le bras, et je fais des photographies noires et blanches au rolleiflex, de manière très systématique. Dès le début, je me disais que j’allais faire des atlas, une cartographie concrète de la ville. C’est aussi un peu une mémoire, comme les anciens photographes, dont Atget, qui photographiaient Paris. Volontairement, je cherche des lieux qui vont être détruits, qui datent déjà, toujours dans l’idée de créer des images qui paraissent plus anciennes que ce qu’elles ne sont, un peu intemporelles.

Cette destruction, elle se joue aussi dans les toiles…

Cela me permet de parler de l’oeuvre : quel est le sens d’une oeuvre qu’on sacralise, qu’on enferme dans des caves de musée, pendant des siècles et que personne le voit ? Je veux confronter l’oeuvre à la réalité du monde. Je ne protège pas ces toiles, elles s’abîment. Mais c’est également ce qui les rend de plus en plus belles, comme un être humain qui va vieillir, prendre des rides… C’est une façon de considérer l’oeuvre comme quelque chose de vivant, de lui faire partager des choses. Ensuite, ces toiles sont chargées de toutes les énergies des villes qu’elles ont traversées. Elles sont tombées, elles sont abîmées, elles sont percées… Dans les expos, souvent je les laisse par terre, comme je les pose dans la rue. C’est aussi très narcissique, une sorte d’autobiographie visuelle, la constellation de mes déplacements. J’aime beaucoup des artistes comme Francis Alÿs, tous ceux qui travaillent sur la marche – et dont parle Thierry Davila dans un très beau livre, Marcher, créer (Ed. du Regard).

Ce dialogue entre la rue et l’atelier, l’extérieur et l’intérieur, depuis quand le menez-vous ?

Dès le début, j’ai réfléchi à ces allers-retours. Avec mon travail sur les bouches d’égouts, je récupérais quelque chose de la ville pour l’exposer, dont ironiquement je faisais un objet précieux. Cela fait dix ans que je suis en atelier. Pour moi, la question de savoir si le street art devrait être dans les musées est une fausse question. En tant qu’artiste in situ, je réfléchis par rapport à l’espace, qu’il soit intérieur ou extérieur. Comment s’infiltrer dans l’architecture ? Cela reste ma question centrale.

Vous voyez le street art comme un mouvement ?

Oui et non. Pour moi, le street art, c’est surtout une manière de faire : utiliser l’espace public comme lieu d’expression et lieu d’exposition. Et à l’intérieur de ça, il y a tellement de différents mouvements… Je ne me sens pas vraiment un street artist, même si je l’ai été, mais un artiste in situ, contextuel. Aujourd’hui, j’ai pris le chemin de l’art optique et cinétique, qui m’a inspiré autant que le graffiti. Je n’aime pas les casquettes, et c’est une manière de brouiller les pistes et de changer de milieu. Le street art, je trouvais ça super entre 2000 et 2010, parce qu’il y avait un vrai engagement, une vraie gratuité. Mais maintenant que c’est à la mode, tout le monde s’y rallie, des anciens reviennent et d’autres commencent parce qu’ils y voient un moyen de gagner de l’argent. L’impulsion n’est plus la même….

Sophie Pujas

Pour en savoir plus :

- latlas.org

- « Lumière et géométrie » à la galerie Lélia Mordoch // jusqu’au 2 février // 50, rue Mazarine, Paris. Avec Julio Le Parc, Franck Loret…. // leliamordochgalerie.com

- « The End of the World » à la Lebenson Gallery // jusqu’au 29 janvier 2013 // 56, rue Chapon – Paris // www.lebensongallery.com

- « Au-delà du street art » », Musée de la Poste // Jusqu’au 30 mars 2013 // 34, boulevard de Vaugirard – Paris

- www.editionslutanie.net

Articles liés

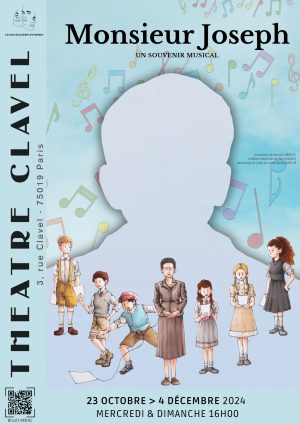

Découvrez le seul-en-scène “Florence 1990” à La Petite Croisée des Chemins

18 novembre 1990. Florence Arthaud arrive dans le port de Pointe-à-Pitre à la barre de son trimaran et remporte la Route du Rhum, première femme à s’imposer dans une course en solitaire. Adolescent, je suis alors fasciné par cette...

Bananagun dévoile leur nouveau single “With the Night” extrait de leur nouvel album à paraître

Bananagun, originaire de Melbourne, partage “With the Night”, extrait de leur deuxième album “Why is the Colour of the Sky ?”, dont la sortie est prévue le 8 novembre via Full Time Hobby. Ce single au piano reflète le...

“Nadia Léger. Une femme d’avant-garde” au Musée Maillol : une exposition à ne pas manquer !

Nadia Khodossievitch-Léger (1904-1982) a été une figure de l’art du XXe siècle. À travers plus de 150 œuvres, la rétrospective Nadia Léger. Une femme d’avant-garde retrace le parcours largement méconnu de cette femme d’exception, tout à la fois peintre prolifique, éditrice...