Alexandre Gurita : “Il existe des multitudes de pratiques artistiques de nature invisuelle”

Alexandre Gurita par Louis Gurita, 2017

Entretien avec Alexandre Gurita, artiste pluridisciplinaire au parcours atypique, trublion de l’art, directeur de la Biennale de Paris et de l’ENDA (École nationale d’art) afin de découvrir sa vision à la fois philosophique, humaniste et contestataire de l’écosystème actuel de l’art contemporain conventionnel et mieux appréhender le concept d’art invisuel qu’il a lui-même formulé et qui compose la base de ses actions depuis plus de 20 ans. Faut-il réellement produire des œuvres pour être un artiste ? L’art peut-il exister sans exposition ?

Parle-nous de ton parcours. Quels en sont les événements marquants ?

Je suis né en Roumanie. J’ai fait mes premiers pas dans l’art au sein d’une école d’art primaire où j’ai pratiqué la peinture et la céramique dès l’âge de 7 ans. À 11 ans, j’ai été champion national de modélisme naval, le seul enfant parmi des nominés adultes. L’idée de voyages et d’aventures habitait mon esprit et le modélisme naval allait de pair avec mon côté ingénieur et mon souci de la précision. Ma grand-mère, qui m’a élevé, m’a donné le choix entre travailler dans la marine ou être artiste. En 1987, j’ai croisé une manifestation d’ouvriers en Transylvanie, la troisième plus grande ville de Roumanie. Une révolte qui n’était pas sans rappeler Prague 1968. Ce fut un bouleversement pour moi, un apprentissage de la liberté inouï dans un pays totalitaire. J’ai décidé de construire un voilier de 6 mètres de long dans l’idée à la base de traverser la Mer Noire et de quitter la Roumanie, j’avais 17 ans alors. J’ai fait tous les patrons papier et me suis fait aider par le père d’un ami, menuisier de métier, pour les pièces en bois. Après le bac, j’ai intégré le service militaire. J’avais toujours à l’esprit de trouver un moyen de m’échapper. J’ai alors monté en deux mois seulement ma première exposition stratégique pour le Musée militaire avec des sculptures de personnages historiques roumains. J’ai été refusé par deux fois aux Beaux-Arts à Bucarest, mais accepté la troisième fois après six mois de travail intense, enfermé dans mon atelier jusqu’à 17 heures par jour afin d’être sûr d’être admis. J’ai finalement été reçu premier du concours.

On voit à quel point tu es tenace et travailleur dès ton plus jeune âge, ton côté peu conformiste se profile déjà. Comment est née à l’époque ta pensée actuelle sur ce fond d’académisme des Beaux-Arts de Bucarest?

J’ai eu envie de jouer un rôle dans l’art dans mon pays. Ma réflexion actuelle est inspirée par ces éléments de parcours qui m’ont construit. J’ai eu beaucoup de chance d’avoir rencontré des personnalités importantes qui m’ont aidé au bon moment. Je peux dire que je suis le fruit de mes rêves aujourd’hui. Pour cultiver cette voie vers l’émancipation, pour repousser les limites le plus loin possible, j’ai initié un cycle de transformation de moi-même. La vie est le moteur de ma pratique artistique. Je ne voulais me dépasser que pour renouveler l’art. À 21 ans j’ai quitté la Roumanie avec l’aide d’un haut fonctionnaire qui m’a passé une commande d’État et donné des privilèges pour pouvoir voyager. J’ai été admis aux Beaux-Arts de Paris en 1994. Ma rencontre avec le sculpteur Georges Jeanclos, à qui l’on doit la Fontaine St Julien-le-Pauvre près de Notre-Dame, et dont j’ai été l’élève, a été déterminante dans mon parcours parisien. À son décès, un an après, j’ai navigué d’atelier en atelier. J’ai expérimenté des choses différentes, testé de multiples formats (vidéos, installations, etc.) dans une perspective de mutation de ma vision artistique. Mais j’ai réalisé que finalement tout cela avait déjà été fait. Je me suis détaché de mon travail, je ne voyais plus d’intérêt à faire du “ready-made”, je voulais de l’innovation. Ce que je faisais devait être le reflet de ce que j’étais. En 1997, j’ai commencé à dématérialiser progressivement la pratique artistique ; l’idée de faire disparaître l’œuvre d’art est apparue. J’ai créé cette année-là Objet à tendance cohabitationnelle, une œuvre d’art coupée en morceaux. Les publics étaient invités à prendre chacun un morceau jusqu’à l’épuisement de l’œuvre. Toutes les personnes qui avaient pris un morceau étaient invitées à se rencontrer 10 ans plus tard pour reconstituer l’oeuvre en y apportant en plus leur expérience de vie et le temps passé.

Objet à tendance cohabitationnelle, 1997, bois, verre, poussière.

Ton courant de pensée est assez novateur, il envisage l’art sans œuvre. Comment cela s’est-il matérialisé, ou plutôt dématérialisé, concrètement ?

Je préfère un inconnu prometteur à un connu fermé. Pendant deux semaines, j’ai eu un manque d’inspiration. J’ai alors dessiné mes pieds sur du papier et ensuite j’y ai collé mes ongles qui avaient poussé pendant ce temps. Puis j’ai créé “l’Association pour la propriété intellectuelle de l’être sur lui-même” en 1997/1998 à l’ENSBA afin de proposer un champ pédagogique où les étudiants n’étaient pas obligés de produire une œuvre d’art, mais où ils étaient invités à la recherche et à la réflexion, mais cela n’a pas marché. De 1998 à 2003, j’ai déposé ma vie comme une œuvre d’art avec certificat de dépôt à la clef : mon état d’esprit, mon corps, mes relations, etc. Je ne produisais plus depuis la 3ème année aux Beaux-Arts de Paris. J’ai rencontré à cette époque Ricardo Mbarkho, l’initiateur de la JNLT (Journée nationale libanaise du taboulé) : j’ai posé un radiateur chez lui et il m’a émis un certificat d’authenticité car ce nouveau radiateur participait au bien-être de ses invités. Le point d’orgue de ma dernière année à l’ENSBA a été l’organisation de mon mariage dans la cour de l’école, comme projet artistique pour le jury final de 4ème année. J’ai eu très difficilement l’accord, sur la base d’un petit événement, mais j’ai en fait invité 5000 personnes et convié des médias. Nul besoin de dire que cela a été très mal pris par la direction de l’Académie. 200 personnes sont venues au final. Mon mariage a été relayé par Thierry Ardisson, Laurent Ruquier et j’ai été interviewé le jour même par Élise Lucet pour France 3. Je suis arrivé les mains dans les poches pour mon jury final, en costume de mariage. Ce jury a été très violent et conflictuel. Je peux dire que cet événement a été la genèse du concept d’harcèlement artistique pour moi, où quand une conception de l’art essaye d’en écraser une autre. J’ai finalement eu mon diplôme. Après cela, soit j’arrêtais l’art, soit j’allais encore plus loin pour changer les règles du jeu artistique.

Mariage d’Alexandre Gurita à l’ENSBA le 23 juin 1999

Justement, ton rachat de la Biennale de Paris il y a 20 ans a beaucoup chamboulé les règles du secteur. Quel était le projet derrière le rachat ?

La Biennale de Paris est une institution prestigieuse qui a été liquidée en 1986. J’ai décidé quelque part de faire du squat d’institution, c’est ce que j’appelle la captation institutionnelle, quand un artiste, un individu s’approprie une institution. Je me suis dit que si je captais la Biennale, je réussirais à la convertir à une stratégie de désobéissance au régime normatif de l’art. La Biennale, c’est une façade stratégique pour moi, un mode opératoire. J’ai mené une guerre asymétrique, pour reprendre le langage de l’Art de la Guerre de Sun Tzu. Tout se transforme, tout change, il faut s’inscrire dans ce changement ; être une goutte dans un fleuve qui n’arrête pas de s’écouler, dépasser l’artiste et non pas l’imiter. Deux mois après le rachat en 2000, je recréais la Biennale de toutes pièces. J’ai racheté la marque, le nom de domaine via une association que j’ai créée. J’ai étudié plus de 1700 artistes dont les travaux étaient hors norme afin d’en sélectionner 50 pour faire partie de la première Biennale nouvelle version de 2004, la 14ème depuis sa création originale. Ce fut un tremblement de terre auprès des conservateurs qui considéraient mon approche comme une usurpation de pouvoir. En 2001, j’avais proposé un partenariat au Ministère de la Culture qui m’avait répondu que ma captation était du vol. Or l’État n’avait pas pensé à déposer la marque Biennale de Paris. Tout cela interroge la relation entre artistes et institutions et remet en cause le centralisme du pouvoir.

Colloque « Quelle collection d’art pour le futur ? » organisé par la Biennale de Paris au Musée d’Art Moderne de Paris, le 6 mars 2015

Comment se déroule alors cette Biennale de Paris dont le concept a justement évolué en antagonisme avec les Biennales dites classiques depuis que tu es à sa tête ?

La Biennale de 2004 s’est tenue sur trois semaines avec valorisation des pratiques artistiques invisuelles et avec un catalogue tout noir à seulement 100 exemplaires. C’est à cette époque que j’ai formulé ce vocable d’art invisuel qui n’a rien à voir avec la pratique de l’happening mais qui se définit comme l’art qui existe autrement que sous forme d’œuvre d’art. J’ai initié de nouvelles règles, fait éclater le concept de Biennale. La course à pied par exemple faisait partie de cette Biennale de 2004 avec Paul Robert pour qui le sport est un art. Il n’y a pas de limitation de durée, de lieu, du travail de l’artiste. La Biennale de 2006 a par exemple duré deux ans en fait, sur Paris mais aussi ailleurs dans le monde. Depuis cette année-là, le modèle a changé pour mieux liquéfier le concept de Biennale et mettre cette dernière au service de nouvelles pratiques artistiques. Je ne travaille plus seul mais dans la recherche collective. Aujourd’hui, la 21ème édition se tient jusqu’au 30 septembre prochain. Il y a une programmation nouvelle tous les deux ans mais le flux est continu. On retrouve une cartographie des événements sur le site de la Biennale de Paris qui est maintenant géographiquement externalisée, avec par exemple une édition au Luxembourg, gérée par l’artiste invisuel Gary Bigot. La Biennale de Paris au Luxembourg consiste en une application grâce à laquelle les usagers peuvent géolocaliser leur souffle sur la mappemonde. Les usagers peuvent aussi souffler sur un simple ordinateur ou tablette en activant le micro. Les souffles peuvent être accompagnés d’un message.

Biennale de Paris au Luxembourg – La Mappemonde des Souffles – 2019

Cette pratique de l’art invisuel que tu défends, comment l’illustres-tu exactement ?

Ce sont des modes de vie, des styles de vie, des attitudes, des modes opératoires. L’art visuel a des limites qui sont les mêmes que celles des œuvres d’art justement. Or il existe d’autres formats d’art. Pour moi, l’art invisuel rabat les cartes du secteur de l’art au même titre que les révélations de Galilée sur la terre ronde le firent pour le monde des sciences.

Tu es aussi directeur de l’ENDA. Quels sont les grands enseignements de ton école ?

L’ENDA a été créée individuellement en 2008 à la base comme l’école de la Biennale de Paris, mais elle manquait de professionnalisme. J’ai alors de nouveau pratiqué la captation, celle d’une école, l’Institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques qui a existé entre 1989 et 1995 avant d’être liquidée en 1996. J’ai changé son nom en ENDA en 2016 suite à un procès intenté par l’ancien directeur. Je voulais une école qui reflète la vision de la Biennale de Paris, une école qui promeuve la recherche artistique et l’expérimentation de nouveaux contenus, un peu selon les principes du Black Mountain College ou de l’École du Bauhaus. Aujourd’hui, il y a 200 inscrits qui partagent tous le désir de réinventer l’art, de le contester en faisant autrement. Le but est de convertir l’impossible en projet, de désapprendre pour mieux se réinventer. À l’ENDA, il est permis de tout faire sauf ce qui a déjà été fait. Exigence et générosité sont les préceptes de l’école. Avec la crise sanitaire actuelle, nous développons les cours à distance. Les tournages des vidéos sont en cours. Le cursus intégral est de neuf mois.

Alexandre Gurita par Tatiana Chaumont, 2015

Que penses-tu du panorama de l’art contemporain actuel, notamment à l’ère de la Covid-19 ?

La nature même de l’art est remise en cause avec la Covid-19. La dimension physique de l’art tel que nous le concevons a changé, ce qui renforce ma philosophie. C’est une opportunité unique de repenser l’art. Peut-il être doté d’une certaine humanité à distance ? C’est en partie faux, bien qu’il y ait mise en danger de l’ancien paradigme de l’art physique, car ce n’est pas un dogme pour autant. L’art doit changer, la pensée sur l’art aussi. La Covid-19 est une vraie catastrophe, mais elle a des répercussions positives car elle a freiné un processus inéluctable et nous contraint à repenser certaines choses. L’art peut-il exister sans exposition ? Oui car il existe des artistes qui peuvent faire leur travail et le partager de manière singulière. Il existe une multitude de pratiques artistiques de nature invisuelle. Peut-on profiter de cette catastrophe pour repenser le monde ? Repenser par exemple le revenu universel pour les artistes ? Il faut faire ailleurs, autrement, intégrer le changement à l’échelle personnelle. Le Palais de Tokyo a des possibilités de fonctionner pendant qu’il est fermé. La réalité prend le dessus sur l’art. Il faut interroger les acquis : il y a d’autres économies pour le marché de l’art. Une norme durable devrait s’imposer par exemple dans le secteur de l’art avec des matériaux biodégradables. L’art doit être dépoussiéré pour se réinventer. Les acteurs doivent se poser ces diverses questions. Il serait absurde de faire comme si de rien n’était.

Retrouvez la Biennale de Paris sur son site et l’ENDA sur son site.

Propos recueillis pas Barbara Legras

Articles liés

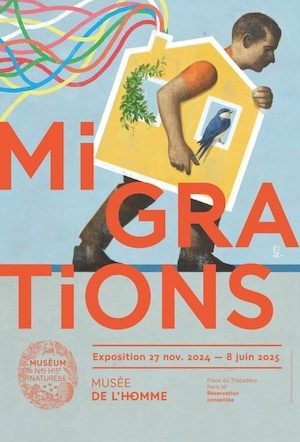

MINIATURE : l’expo événement pour les 10 ans de la Galerie Artistik Rezo

La galerie Artistik Rezo et FIGURE s’associent pour présenter la troisième édition de l’exposition MINIATURE : un événement unique en son genre à l’occasion des 10 ans de la galerie. Cette édition réunit plus de 80 artistes français et...

Justice livre un show explosif et festif à l’Accor Arena de Paris Bercy

Ce mardi 17 novembre 2024, après une première partie orchestrée par Pedro Winter, boss du label Ed Banger, Justice a électrisé une salle pleine à craquer, première date des deux soirées prévues à Paris, chez eux, à domicile. La...

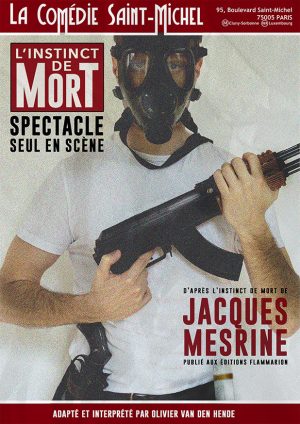

Marion Mezadorian pète les plombs au Théâtre Victor Hugo

Avec son précédent “one woman show”, Pépites, Marion Mezadorian a défrayé la chronique. Dans la même veine, celle d’une performance scénique où l’humour le dispute à l’émotion, cette nouvelle création donne la parole à celles et ceux qui craquent...