Sylvie Barco : la photographie pour faire parler les murs

À travers les murs qu’elle photographie, Sylvie Barco ramène de ses voyages des expériences émotionnelles autant que visuelles : des murs qui parlent, qui laissent apparaître la trace de l’homme, et qui parfois se parlent.

Comment voyages et photographie s’articulent dans ta vie ?

J’ai le sentiment que mon inspiration ne vient qu’en voyage. À Paris, je suis plutôt enfermée dans mon atelier. Mon processus créatif est lent et les photos peuvent dormir des mois, voire un an. Entre-temps, je voyage et je fais des photos.

Par exemple, Tel-Aviv me fascine pour sa fragilité et le rapport au temps, avec ce contraste entre la modernité et la tradition. J’ai découvert Florentine, ce quartier recouvert de tags habité par des artisans. Il va être démoli. Cela me touche d’être le témoin de sa disparition. Ça me rappelle Tacheles, ce squat de Berlin. Ces quartiers survivent aussi au gré des graffitis.

Tu photographies des murs pour mieux les faire tomber ?

Je crois qu’ils suivent le cours de ma vie. Au début, mes murs étaient austères, en brique, en noir et blanc… la couleur est arrivée ensuite. Je suis très attachée à une série assez intime, Chaos : c’est mon paysage intérieur avec mes angoisses. Je traque la ville, pour voir ce qu’il se passe derrière. Quand je passe devant une ouverture, je peux y voir l’abandon, la mort, ce qui me terrorise et m’attire aussi. Pour moi, les murs représentent les ecchymoses de la vie, la décrépitude, la trace de l’homme.

Et l’homme avec un grand H était un élément hostile dans ma vie. Progressivement, il trouve sa place dans mes photos. Je commence à m’y intéresser, j’essaye de créer un dialogue même si je suis très timide.

Sans Titre, extrait de la série Chaos, 2007

D’où vient ce mur à partir duquel tu racontes nos histoires ?

Le mur a été un détonateur quand je photographiais les plages du Nord, pour la série Shores. Je vois un mur de briques à Béthune, en 1995, où est écrit Sophie je, en rouge. Je fais la photo. Est-ce Sophie je t’aime, je te désire, je te hais ? En tous cas c’est un cri du cœur. Dès lors, j’ai cherché à photographier le mur porteur de messages, la trace du temps et de l’homme sur les murs.

Tu as retrouvé tes premières photos d’enfant. Alors ?

J’ai découvert en cherchant dans mes photos que j’avais photographié mes peluches en réalisant une vraie série. J’avais huit ans. J’avais fait poser mes peluches contre le mur de ma chambre, soit en groupe, soit individuellement, avec ce cadrage frontal, le point commun de tous mes travaux. Mon premier mur, c’est donc le mur de ma chambre… C’était de l’instinct, je ne savais pas que je pouvais en faire mon métier.

Dans la série Shores, on voit qu’il n’y a personne mais on se dit que c’est habité. Comment composes-tu l’image ?

J’ai démarré cette série quand j’étais étudiante, en 1992-93. C’est 10 ans de photo. Pour moi, c’était un moyen d’apprivoiser la mort, ces plages fantôme avec toujours cette trace de l’homme que sont les détails urbains, et cette vue frontale, constantes de mon travail. Je compose des bandes et des carrés, tout en aplat. C’est comme ça que je vois. Je me suis aussi beaucoup inspirée de la photographie objective allemande.

Dans la série, l’horizon est quasiment toujours au même niveau et dans un format carré car j’aime les formats particuliers. J’ai donc débuté avec le format carré. Je suis passée au moyen format en 6×7, puis au 16/9 comme pour ma série Wall Street, qui est même un double 16/9.

Dans Wall Street, ton livre qui sort prochainement, comment associes-tu les photos qui sont présentées en diptyques ?

Wall Street, c’est dix ans de photo aussi. C’est la combinaison de deux murs graffés provenant de deux endroits différents et qui font apparaitre un troisième mur.

Je commence par chercher des murs dans les endroits où je voyage, sans penser les associer à l’avance. Je regarde mes photos au moment du montage et je m’aperçois que certaines fonctionnent et racontent une histoire à deux. Elles se font écho et un dialogue de cultures surgit entre deux villes éloignées, mais entremêlées par des expériences communes. Parfois les formes et les couleurs résonnent comme un langage universel et les barrières tombent.

Pour ce projet, je ne voulais pas de pages mais des planches pour chaque diptyque avec les noms des deux lieux, et une phrase, qui traduit mon inspiration du moment. Je vois cette longue bande comme un travelling.

J’ai d’ailleurs été invitée avec d’autres artistes à recouvrir un mur à la Vallée Village, qui est visible jusqu’au 18 août. C’est Big Wall. J’y ai installé deux diptyques à grande échelle extraits de Wall Street : Ozone, avec Lisbonne et Saint Domingue, et La Lanterne, pour Paris et New York.

La Vie en Rose – la Vallée Village, Big Wall, extrait de la série Wall Street © lecolleur

Tu as initié les collages de la série des Lomoscope avec un procédé particulier…

J’ai reçu un jour un lomo en cadeau publicitaire, j’ai essayé et adoré ! Je baignais dans la culture Pop art et la boulimie de l’image. Les lomos sont de petits appareils photo en plastique à plusieurs lentilles qui dupliquent ce que tu photographies. J’ai commencé à photographier des détails urbains avec mes lomos jusqu’à avoir une multitude d’images.

Pour créer un Lomoscope, je pars d’une expérience vécue, d’un détail qui provoque une émotion chez moi, ou qui me raconte une histoire. J’aime proposer des métaphores et des degrés de lecture multiples. Je suis certainement influencée par Dali, et par David Hockney : son collage tout en 10×15 du Grand Canyon a été un choc.

Avec Lomoscope, j’ai le sentiment de construire mes propres murs. Les collages font éclater le symbole par des fragments visuels et recomposent une lecture subjective à partir d’un paradoxe.

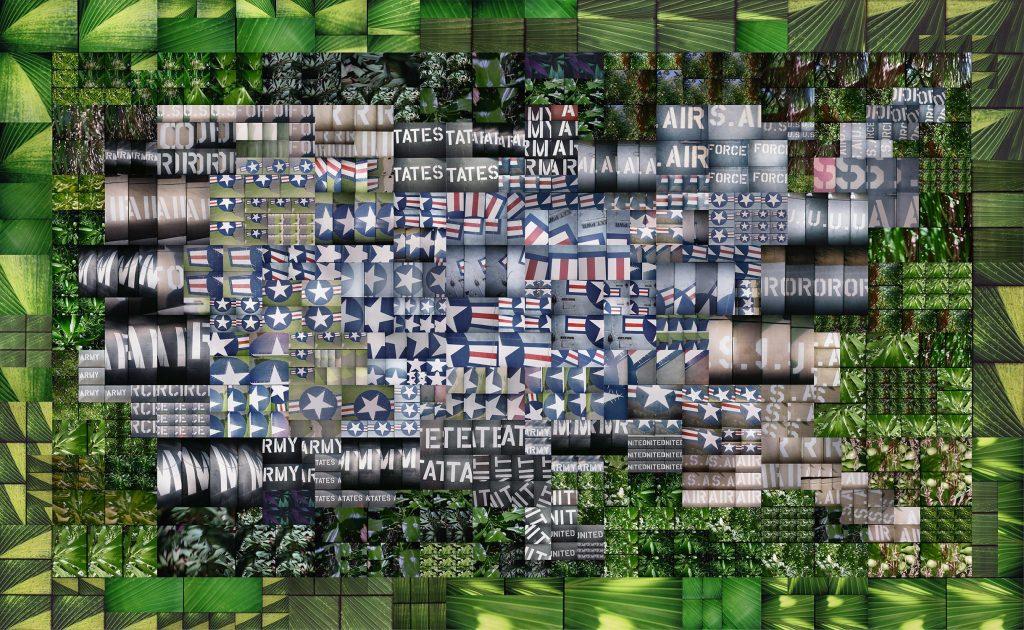

Victor Charlie, extrait de la série Lomoscope #2Asie, technique mixte

Comme pour Victor Charlie, qui est extrait de la série Lomoscope #2Asie ?

Au centre de Victor Charlie, les collages ont la forme de la carte des États-Unis, ou désunis. Ce sont des fragments de carcasses d’avion que j’ai trouvées au Vietnam. Autour, la végétation reprend le dessus sur la nature humaine. Comme chaque Lomoscope, celui-ci parle de la contradiction, oui.

Mon point de départ, c’est mon voyage dans la Baie d’Along terrestre. Je suis sur une barque avec une femme qui pagaye. On se baisse fortement pour passer sous une paroi rocheuse et se retrouver dans la nuit noire. Elle continue, elle sait parfaitement où elle est !

Je me suis demandé comment les américains avaient fait, après avoir été parachutés dans un milieu naturel hostile, devant des habitants connaissant parfaitement leur environnement même dans la nuit noire.

En faisant mes recherches, j’ai appris que les américains disaient en langage radio où est Victor Charlie ? pour ne pas dire où est le Vietcong ?

Tes carnets de voyage montrent bien ce cheminement…

J’aime accumuler et me souvenir, tout photographier quand je voyage. Je fais de grandes planches au retour. Ce sont les Travelogue, une par Lomoscope de la série asiatique. J’y teste à petite échelle chaque collage. À la fin, pour Victor Charlie, cela fait 222 photographies.

En novembre prochain, tu exposes au Strokar à Bruxelles ?

Je suis très excitée car je suis invitée à y faire un collage sur un grand mur. Je prévois notamment d’y installer mes diptyques à grande échelle, en lien avec mes carnets de voyage, de la video… et en avant-première, les Tiny Walls, des reproductions miniatures de mes murs qui seront en vente.

Le Strokar est un lieu incroyable dédié au Street art : Fred Atax a récupéré un énorme supermarché et en a confié les murs à des artistes. Toute la surface est donc recouverte de tags, de fresques. Le Strokar organise ce gros évènement en novembre autour des 30 ans de la chute du mur de Berlin.

Propos recueillis par Dorothée Saillard

Les Tiny Walls en avant première au Strokar en novembre prochain : http://strokar.be

À découvrir sur Artistik Rezo : Exposition STROKAR INSIDE 2018 – Bruxelles

Articles liés

Le Théâtre de l’Œuvre met à l’honneur Maurice Ravel dans “Chefs d’œuvre”

La série « Chefs d’œuvre » vous entraîne dans l’intimité d’un compositeur à travers des spectacles originaux où lettres et notes s’entrelacent. Interprété par Ivan Morane, récitant captivant, Sophie Lemonnier-Wallez, violoniste virtuose et le merveilleux pianiste Vincent Leterme, chaque...

Lafawndah et Trustfall présentent une adaptation du mythe de la déesse Inanna à La Villette

Dans un style expérimental et accessible, les artistes Lafawndah et Trustfall donnent corps à l’ancien mythe pré-sumérien d’Inanna. Une plongée dans les mondes souterrains des âmes et la création du cycle des saisons. Les Carnets d’Inanna sont la libre...

“La presque belle Hélène” à voir à la Comédie Saint-Michel

Un mari cocu, un beau prince étranger, une femme admirée de tous, une déesse de l’amour joueuse, une bonne recette pour le chef d’oeuvre d’Offenbach ! Une soprano et un ténor font le pari insensé de jouer la Belle...