Des “Sorcières de Salem” brûlantes au Théâtre de la Ville

®JeanLouisFernandez

Dans une adaptation judicieusement contemporaine, Emmanuel Demarcy-Mota monte cette pièce d’Arthur Miller écrite en 1953, durant la période du maccarthysme aux États Unis. Il réalise une mise en scène fulgurante et d’une maîtrise totale, superbement jouée, d’où émergent la folie de la peur et l’oppression des croyances diaboliques.

Une histoire vraie

© Jean-Louis Fernandez

En 1692, à Salem, près de Boston, sur la côte Est de la Nouvelle-Angleterre, l’influence ultra puritaine d’un pasteur, Samuel Parris, qui considérait que la réussite économique était l’œuvre du Diable, conduit un groupe de jeunes filles à des dérives hystériques qu’on assimile très vite à de la sorcellerie. Élevées dans la crainte de Dieu et la négation de tout plaisir, que ce soit un simple amusement ou une pratique musicale, les filles n’avaient que le devoir de cuisiner et d’élever les enfants, tout en vivant modestement, dans leur ferme, contrairement aux riches négociants et aux aubergistes aisés vivant de l’autre côté du village et qui étaient maudits. Dans ce contexte de rivalité sociale et religieuse, et alors que les Indiens attaquent de plus belle, Tituba, une esclave noire amenée des Caraïbes par le pasteur, raconte à Elisabeth, sa fille, et Abigail, sa nièce, des récits vaudous en leur prédisant leur avenir. Les deux gamines se sentent soudain possédées par le Diable qui rôde partout, entrent en transe et une véritable folie s’empare de la population qui s’accuse mutuellement de sorcellerie. Les procès de Salem vont condamner de nombreux innocents à être pendus, noyés ou emprisonnés.

La chasse aux sorcières communistes

© Jean-Louis Fernandez

Dans les années 1950, en Amérique, la chasse aux communistes ou apparentés fait rage et le sénateur républicain Joseph McCarthy encourage partout la délation, contraignant les artistes et les intellectuels à se dénoncer. C’est ainsi qu’Albert Einstein, Bertolt Brecht ou Charlie Chaplin ont été inquiétés et qu’Elia Kazan a même fourni une liste de noms. Arthur Miller, victime lui aussi de cette campagne, se saisit de cette histoire en décrivant une communauté d’humains embarqués dans une rumeur brûlante et une rage sacrificielle, partant du postulat que “la vérité sort de la bouche des enfants”. Tous les personnages de la pièce ont donc existé, et l’adaptation faite par François Regnault, Julie Peigné et Christophe Lemaire suit fidèlement le fil de l’intrigue qu’Emmanuel Demarcy-Mota débarrasse de toute scorie politique. Dans une scénographie sculptée par les lumières spectrales d’Yves Collet et de Christophe Lemaire, que des voiles sombres viennent filtrer comme les tabous déforment le réel, Élodie Bouchez incarne une perverse et sauvage Abigail qui influence toute une chambrée de filles pour se venger de la femme de son amant, Elisabeth Proctor, campée superbement par Sarah Karbasnikoff.

Labyrinthe de mensonges

© Jean-Louis Fernandez

Et le spectacle, d’une maîtrise scénique et dramatique parfaite, déroule comme un feuilleton infernal sa série de tableaux et de scènes qui vont précipiter des innocents à la potence chez des gens de la meilleure foi du monde. Sans temps mort, au rythme d’un suspense haletant, le fanatique pasteur Parris (Gérald Maillet), pleurant la mort de sa fille en bon chrétien, aura quand même embarqué dans sa rigueur la jeune Mary Warren (Grace Seri), Tituba (Marie-France Alvarez) et Anne Putnam (Sandra Faure), brebis pauvrement égarées par le supposé Lucifer. Dans le rôle du sage Proctor, victime malgré lui de la vengeance de sa jeune maîtresse, Serge Maggiani est tout simplement éblouissant de présence et de déchirures, naviguant sans arrêt entre ses convictions qu’il lui faut taire parce qu’elles sont celles d’un rebelle et ses aveux qui lui sont nécessaires pour sauver sa femme. Philippe Demarle dans le personnage du révérend Hale, Jauris Casanova dans celui du terrible Danforth, Charles-Roger Bour pour Corey, tous les comédiens sont remarquables d’engagement et de précision dans cette incarnation lumineuse de la pièce. Dès lors, que l’on soit au XVIIe siècle dans la toute jeune Amérique ou dans celle des années 1950 qui doit chasser le Bolchevik, cela n’a plus d’importance. Seul prime le caractère universel de l’histoire : la fabrication des mensonges, des “fake” comme on le dit aujourd’hui, l’illusion des complots divers font toujours couler beaucoup d’encre et alimentent toujours les gazettes. La pièce en est la brillante illustration.

Hélène Kuttner

Articles liés

“Tant pis c’est moi” à La Scala

Une vie dessinée par un secret de famille Écrire un récit théâtral relatant l’histoire d’un homme, ce n’est pas seulement organiser les faits et anecdotes qu’il vous transmet en une dramaturgie efficace, c’est aussi faire remonter à la surface...

“Un siècle, vie et mort de Galia Libertad” à découvrir au Théâtre de la Tempête

C’est Galia Libertad – leur amie, leur mère, leur grand-mère, leur amante – qui les a réunis pour leur faire ses adieux. Ce petit groupe d’amis et de proches, trois générations traversées par un siècle de notre histoire, se retrouvent...

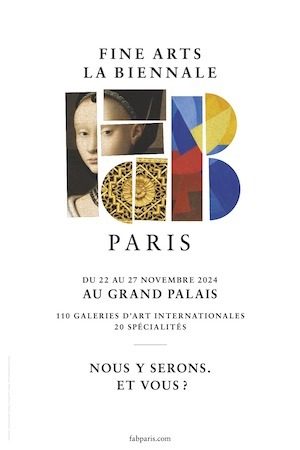

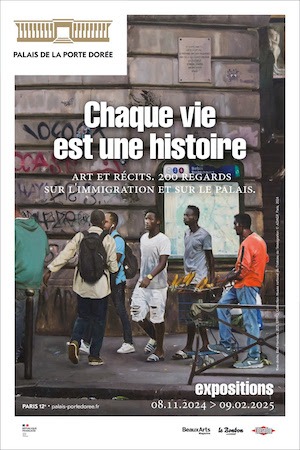

“Chaque vie est une histoire” : une double exposition événement au Palais de la Porte Dorée

Depuis le 8 novembre, le Palais de la Porte Dorée accueille une double exposition inédite, “Chaque vie est une histoire”, qui investit pour la première fois l’ensemble du Palais, de ses espaces historiques au Musée national de l’histoire de...