Ballet de l’Opéra : triple bouquet pour Pierre Boulez

|

Wheeldon, McGregor, Bausch Ballet de l’Opéra de Paris Du 3 au 31 décembre 2015 Durée : 2h15 Palais Garnier M° Opéra |

Du 3 au 31 décembre 2015 Stravinsky, Boulez et Ligeti pour trois chorégraphies radicalement différentes, dont Le Sacre du printemps de Pina Bausch ! Le Ballet de l’Opéra de Paris termine l’année 2015 sur un programme qui montre l’ouverture et la diversité stylistique de la troupe. Soirée culminant dans Le Sacre du printemps de Pina Bausch, l’une des rares pièces qui sont plus que des monuments dans le paysage artistique. Rarement on n’a vu le Ballet de l’Opéra de Paris proposer une soirée aussi éclectique. Christopher Wheeldon, Wayne McGregor et Pina Bausch forment une triade où chaque pôle est opposé aux deux autres. Au premier abord, la constellation des œuvres composant cette soirée “en l’honneur de Pierre Boulez” peut perturber. Une seule composition d’un des plus importants créateurs musicaux français du XXe siècle, dans une soirée qui lui est consacrée ? Mais le problème n’est pas là. Stéphane Lissner et Benjamin Millepied n’ont sans doute pas voulu enfoncer des portes ouvertes. Aussi n’ont-ils pas conçu une soirée de, par ou avec Boulez, mais autour de l’univers du maître qui a fêté ses 90 ans en mars dernier. Il est vrai que, pour une soirée anniversaire, on ne vient pas saluer Boulez en amenant du Boulez. Ce serait une vraie boulette. Ils ont choisi le bouquet. De fleurs. Fleurs de printemps, ça va de soi. Des iris, bien sages, bien droits et intenses de leurs couleurs bleu-violet comme les costumes de Polyphonia. Des anémones sauvages pour Alea sands où on croit observer des faunes et des nymphes, si ce ne sont des animaux en liberté, s’adonnant à leur vie sociale. Et puis, du muguet par tonnes, en symbole d’espoir et de désespoir, pour cette tribu en ébullition, charriant la terre par sa folle course, dans ce Sacre du printemps de Stravinsky auquel Pierre Boulez avait donné tant de puissance, de profondeur et de clarté. Et c’est là qu’on se dit que le maître se serait vexé un peu. Ou il se serait endormi en écoutant la vision de l’œuvre que nous propose Vello Pähn. Une rêverie poétique telle une brume matinale.

Le Sacre de Pina Bausch est précédé de la création de la soirée, Alea sands de Wayne McGregor. Le Britannique signe là sa troisième pièce pour la maison et lui impose autant de nouveauté qu’à lui-même. Et tout le monde en sort par le haut. Alea sands commence au-dessus du public, sous le plafond. Tout autour de la célèbre fresque de Chagall, les lampes émettent des flashs et on croit entendre la fée électricité en personne. Le fantôme de l’Opéra est dans la salle, et il dialogue avec le solo pour violon de Pierre Boulez. Son Anthèmes II est de la musique augmentée, par des transformations de sons électroniques générées en temps réel. Les ordinateurs réagissent à la musique jouée par Michael Barenboim, fils du grand chef d’orchestre (en alternance avec Hae-Sun Kang). Dans cette partition en partie aléatoire, on distingue assez aisément des réminiscences de Debussy. Et justement, les sept danseurs pourraient être des Faunes ou des Nymphes. Au plafond, Haroon Mirza, artiste électronique, compositeur et scénographe, continue de faire tourner ses flashs autour de Chagall, alors que sur le plateau se déploie une vie tout aussi aléatoire.

Une œuvre totale ? Après deux créations où il transforma la troupe en machines à danser et en automates prévisibles (Genus et Anatomie de la sensation), McGregor surprend avec une œuvre radicalement différente. Tout se tient, de la musique aux relations entre les personnages, du vocabulaire chorégraphique aux costumes. Ces combinaisons en noir et couleur chair reprennent le principe de l’aléatoire appliqué à un principe de base. Ici, c’est l’enlèvement de parties géométriques de la peau noire. Le résultat évoque en effet le costume de Nijinski interprétant le Faune. La rigueur des formes contraste avec la sensualité de la chair et des corps souples et fluides. Le programme commence par Polyphonia, pièce de l’Anglais Christopher Wheeldon sur de brèves pièces pour piano (ou d’extraits) de Ligeti. De tableau en tableau, les ambiances musicales changent. Une vraie polyphonie, par un seul piano qui prend des accents de Weill, de pop, de Gershwin, de Phil Glass et autre. Une pièce aux ambiances optimistes qui propose une anatomie de l’architecture chorégraphique et des rythmes, une pièce intimiste très axée sur la relation de couple, harmonieuse et sereine, un havre de paix où l’on étudie la beauté de telle ou telle figure de porté ou d’agencement de deux corps dans des positions toujours surprenantes, alors que le vocabulaire reste très proche de l’élégance balanchinienne, avec même l’une ou l’autre étoile sur pointes. Vello Pähn voulait-il s’associer à toutes ces douceurs, à tant de sérénité dans les relations entre les êtres ? Malgré tout, la fin du Sacre est un choc, un réveil bouleversant. En saluant, Abbagnato resta longtemps comme effondrée, bouleversée par ce qu’elle venait de vivre dans le rôle de l’Élue. Une soirée qui résonne fortement avec ce que Paris est en train de traverser. Thomas Hahn [Photos © Julien Benhamou] |

Articles liés

“Tant pis c’est moi” à La Scala

Une vie dessinée par un secret de famille Écrire un récit théâtral relatant l’histoire d’un homme, ce n’est pas seulement organiser les faits et anecdotes qu’il vous transmet en une dramaturgie efficace, c’est aussi faire remonter à la surface...

“Un siècle, vie et mort de Galia Libertad” à découvrir au Théâtre de la Tempête

C’est Galia Libertad – leur amie, leur mère, leur grand-mère, leur amante – qui les a réunis pour leur faire ses adieux. Ce petit groupe d’amis et de proches, trois générations traversées par un siècle de notre histoire, se retrouvent...

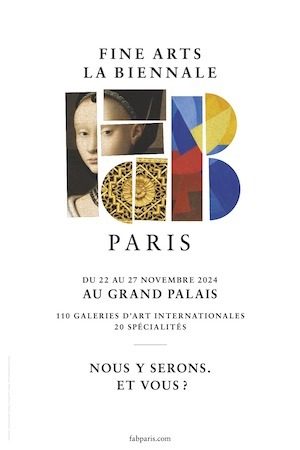

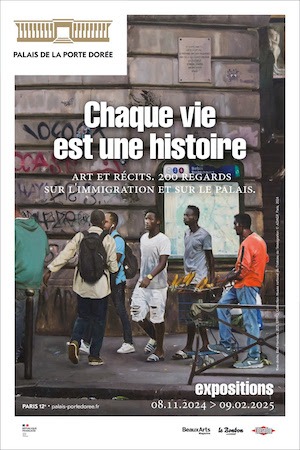

“Chaque vie est une histoire” : une double exposition événement au Palais de la Porte Dorée

Depuis le 8 novembre, le Palais de la Porte Dorée accueille une double exposition inédite, “Chaque vie est une histoire”, qui investit pour la première fois l’ensemble du Palais, de ses espaces historiques au Musée national de l’histoire de...

Iris, anémones, muguet

Iris, anémones, muguet Boulez révéla les abîmes du Sacre, Pähn les estompe. Comme s’il avait peur que le drame du sacrifice ne réveille chez les Parisiens le souvenir des meurtres sauvages du 13 novembre. Il faut attendre le solo final d’Eleonora Abbagnato (ou Alice Renavand) pour que la danse arrive à dépasser le flegme de cette interprétation, aux antipodes de l’esprit de Boulez qui sut affronter le tragique pour mieux y trouver des raisons d’espérer.

Boulez révéla les abîmes du Sacre, Pähn les estompe. Comme s’il avait peur que le drame du sacrifice ne réveille chez les Parisiens le souvenir des meurtres sauvages du 13 novembre. Il faut attendre le solo final d’Eleonora Abbagnato (ou Alice Renavand) pour que la danse arrive à dépasser le flegme de cette interprétation, aux antipodes de l’esprit de Boulez qui sut affronter le tragique pour mieux y trouver des raisons d’espérer. Musique et danse augmentées

Musique et danse augmentées Les créatures qui peuplent un étrange espace, placé entre chien et loup, disposent d’une articulation corporelle à couper le souffle. Seuls, en duo ou à trois, ils peuvent avancer vers plusieurs directions en même temps (du moins en donnent-ils l’illusion) et varier à l’infini leurs tempi, leurs états de présence, le rapport à l’autre ou au sol. Voilà qui donne une infinité de possibilités de combinaison et d’agencement, totalement imprévisibles. Apparemment guidés par leur seul instinct, ils incarnent cet état brut et naturel qui ressort avec tant de violence dans le Sacre. Mais dans Alea sands, l’ambiance est pastorale.

Les créatures qui peuplent un étrange espace, placé entre chien et loup, disposent d’une articulation corporelle à couper le souffle. Seuls, en duo ou à trois, ils peuvent avancer vers plusieurs directions en même temps (du moins en donnent-ils l’illusion) et varier à l’infini leurs tempi, leurs états de présence, le rapport à l’autre ou au sol. Voilà qui donne une infinité de possibilités de combinaison et d’agencement, totalement imprévisibles. Apparemment guidés par leur seul instinct, ils incarnent cet état brut et naturel qui ressort avec tant de violence dans le Sacre. Mais dans Alea sands, l’ambiance est pastorale.  La chorégraphie de McGregor exige de la part des danseurs une technicité, une souplesse, une mobilité d’esprit et donc une disponibilité absolue. Et comme les sept sont époustouflants, ils incarnent la vie avec une telle force qu’on pourrait les observer (tel un ornithologue) pendant des heures sans que mystère et fascination diminuent. Mais la danse n’est ici qu’un élément parmi d’autres. McGregor, Mirza et Gareth Pugh (costumes) visent une œuvre totale et y arrivent presque. On ressent la musique comme un élément organique d’un environnement naturel. En revanche, les flashs au plafond ne sont utiles qu’au prologue orchestré par Mirza. Sur Boulez, la spatialisation se mue en distorsion.

La chorégraphie de McGregor exige de la part des danseurs une technicité, une souplesse, une mobilité d’esprit et donc une disponibilité absolue. Et comme les sept sont époustouflants, ils incarnent la vie avec une telle force qu’on pourrait les observer (tel un ornithologue) pendant des heures sans que mystère et fascination diminuent. Mais la danse n’est ici qu’un élément parmi d’autres. McGregor, Mirza et Gareth Pugh (costumes) visent une œuvre totale et y arrivent presque. On ressent la musique comme un élément organique d’un environnement naturel. En revanche, les flashs au plafond ne sont utiles qu’au prologue orchestré par Mirza. Sur Boulez, la spatialisation se mue en distorsion.  Un havre de paix

Un havre de paix