Geoffroy Jossaume : “Aujourd’hui, les gens veulent du talent avant tout.”

|

Geoffroy Jossaume : “Aujourd’hui, les gens veulent du talent avant tout.” GCA Gallery Du lundi au vendredi GCA Gallery |

Geoffroy Jossaume a fondé à Nice la GCA Gallery, spécialisée dans l’art urbain. Formé au Sotheby’s Institute à Londres, il a travaillé dans plusieurs galeries parisiennes d’art contemporain avant de diriger le département d’art contemporain chez PIASA. Rencontre. Geoffroy Jossaume a fondé à Nice la GCA Gallery, spécialisée dans l’art urbain. Formé au Sotheby’s Institute à Londres, il a travaillé dans plusieurs galeries parisiennes d’art contemporain avant de diriger le département d’art contemporain chez PIASA. Rencontre.Vous avez quitté PIASA, où vous étiez à la tête du département d’art contemporain, pour ouvrir votre propre galerie. Un pari risqué ? Bien sûr… Mais j’en avais toujours eu envie. À 21 ans, quand j’ai terminé les études, je n’avais ni l’argent ni la maturité nécessaires. Cet espace que j’utilise à Nice est l’ancien magasin d’antiquités de mon père, que je loue depuis sa retraite. J’ai ouvert en juin 2014, et nous avons eu 200 personnes le jour du premier vernissage, alors que personne ne me connaissait à Nice… Aujourd’hui, c’est une galerie qui ne me coûte rien. Ce n’est pas mal pour un début, mais ce n’est pas encore suffisant… Comment avez-vous conçu votre programmation ? Ma première expo a été une expo de groupe, “Made in France”. J’ai voulu représenter une partie de l’art urbain français, avec des artistes que je fréquentais, plusieurs générations confondues : Stew, Mosko, les Monkey Bird… J’ai renouvelé ensuite avec 11 artistes italiens, pour une exposition baptisée “Made in Italy“. Une de mes grandes satisfactions, c’est d’avoir l’impression de faire découvrir des choses à beaucoup de gens. J’y prends un plaisir fou. J’ai aussi le luxe de choisir les gens avec qui je travaille. L’humain est très important. Il faut que le travail me plaise, mais aussi l’individu. Est-ce que l’art urbain exige des compétences particulières, pour un galeriste ? D’être un peu producteur, par exemple, de trouver des espaces hors de la galerie ? Oui, aujourd’hui, ça fait partie du métier. Par exemple, juste devant ma galerie, passent les travaux pour la deuxième ligne de tram à Nice. La mairie m’a laissé peindre les palissades de chantier ; j’ai demandé à Retro et Stew. Même chose en galerie, où on ajoute souvent à la cohérence des pièces en peignant les murs. On a besoin de mise en scène.

Il a un univers un peu sombre, mais qui dans le même temps permet de s’évader, avec des mondes oniriques, des villes qui flottent… Il vient du graffiti mais il aime mélanger les références à l’art déco et à l’art asiatique dans une même pièce, par exemple. Son dessin est très condensé, très structuré. Techniquement, c’est une prouesse, avec une découpe très sophistiquée. Il utilise des bois trouvés, de récupération, dont il travaille les veines, avec une patine très subtile. Tout cela donne à ses œuvres une dimension anachronique, intemporelle. À PIASA, vous avez organisé à partir de 2010 des ventes consacrées à l’art urbain. Pourquoi ? Pour être honnête, je dois dire que je m’y suis intéressé après d’autres – Artcurial et Cornette de Saint-Cyr. Au début, je n’y croyais pas, je pensais qu’il s’agissait d’un effet de mode ! Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ? Les rencontres avec des artistes, des galeristes, des collectionneurs… Le marché était différent de ce qu’il est aujourd’hui. Il avait été ouvert avec du graffiti pur et dur, qui n’est pas forcément très proche de ma sensibilité, même si je ne conteste pas l’importance du mouvement dans l’histoire de l’art urbain. Puis le marché s’est élargi au street art, dont je me sens plus proche. L’une des rencontres déterminantes, pour moi, a été celle du galeriste Medhi Ben Cheikh. J’ai eu un coup de cœur pour une pièce d’Inti, qui fait partie des artistes qu’il défend… C’est un milieu passionnant. Le marché l’est aussi par son dynamisme et sa rapidité. Au début, c’était risqué. Les quelques collectionneurs qui y ont cru tout de suite ont agi par passion. On a bien sûr vu arriver ensuite les spéculateurs, bien sûr ça m’intéresse beaucoup moins. Quel est le profil des collectionneurs d’art urbain ? Principalement masculin, et entre 35 et 65 ans. Je distingue deux profils. D’abord celui qui n’a jamais collectionné, et commence avec de l’art urbain, parce qu’il n’a pas forcément besoin d’un dictionnaire pour comprendre l’œuvre, qu’elle est attractive et qu’il peut vivre avec. Financièrement, elle peut aussi être relativement accessible. Deuxième profil : ceux qui ont l’habitude de collectionner et qui veulent se diversifier. C’est un marché très mobile… Comment s’y retrouver ? Il y a de très bons artistes, et de plus en plus. Notamment des jeunes. Je crois qu’on est en train de sortir du côté simplement historique. Aujourd’hui, les gens veulent du talent avant tout, plus qu’un passé dont se réclamer. Si quelqu’un fait n’importe quoi depuis 25 ans, ça reste n’importe quoi ! Alors que si un artiste est sur le marché depuis deux ans et qu’il a vraiment du talent, il y a de la place en galerie et sur le marché, même s’il y a beaucoup d’offres. Où en est la perception du mouvement, aujourd’hui ? On l’a beaucoup vulgarisé dans un sens positif. On a dépassé les clivages entre graffiti, vandalisme… Aujourd’hui, je me sers volontiers du terme street art, ou de celui d’art urbain. Les artistes que je représente dans ma galerie sont des artistes d’ateliers, qui s’expriment aussi dans la rue !

Mais c’est de moins en moins justifié, et de moins en moins le cas. À l’étranger, les artistes dont la cote est forte, comme Banksy ou Os Gémêos, ne sont pas dans des ventes d’art urbain ! C’est donc une spécificité française ? Peut-être, mais on en a eu besoin ! Heureusement qu’il y a eu des commissaires-priseurs comme Arnaud Oliveux chez Artcurial ou Cornette de Saint-Cyr. Habituellement, la vente aux enchères est du second marché. Eux s’en sont servi pour faire du premier marché, et de la promotion ! Des œuvres passaient en vente aux enchères avant d’arriver en galerie. C’est en train de se repositionner de manière plus normale. Aujourd’hui, le marché change. Il est solide et s’est un peu épuré sur les petites choses. On a de plus en plus de résultats à 5 chiffres. Il devient fréquent de dépasser 10 ou 15 000 euros, même si on n’est pas dans les prix de l’art contemporain “classique”. La spéculation est là, bien sûr, comme dans n’importe quel secteur, que ce soit de l’art moderne ou de l’art asiatique – c’est un marché ! Sophie Pujas |

Articles liés

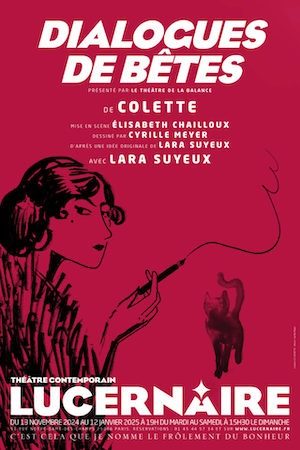

“Tant pis c’est moi” à La Scala

Une vie dessinée par un secret de famille Écrire un récit théâtral relatant l’histoire d’un homme, ce n’est pas seulement organiser les faits et anecdotes qu’il vous transmet en une dramaturgie efficace, c’est aussi faire remonter à la surface...

“Un siècle, vie et mort de Galia Libertad” à découvrir au Théâtre de la Tempête

C’est Galia Libertad – leur amie, leur mère, leur grand-mère, leur amante – qui les a réunis pour leur faire ses adieux. Ce petit groupe d’amis et de proches, trois générations traversées par un siècle de notre histoire, se retrouvent...

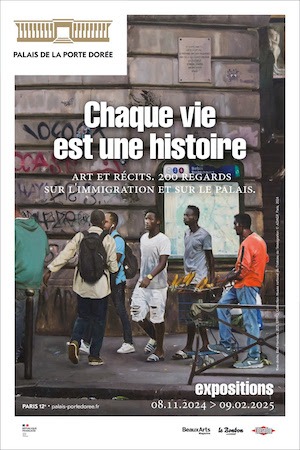

“Chaque vie est une histoire” : une double exposition événement au Palais de la Porte Dorée

Depuis le 8 novembre, le Palais de la Porte Dorée accueille une double exposition inédite, “Chaque vie est une histoire”, qui investit pour la première fois l’ensemble du Palais, de ses espaces historiques au Musée national de l’histoire de...

Votre dernière exposition est consacrée à

Votre dernière exposition est consacrée à  Mais alors pourquoi des ventes estampillées “art urbain” ?

Mais alors pourquoi des ventes estampillées “art urbain” ?