Blek le Rat – interview (2/2)

|

Blek le Rat – interview (2/2) |

Pionnier du pochoir à Paris, Blek le Rat compose, depuis trente ans, un univers entre poésie et insoumission. Rencontre.

… la 1ère partie de l’interview Les études d’architecture ont-elles modelé votre relation à la ville ? J’ai appris à la ressentir et à la concevoir comme un urbaniste. UP6 était une école née dans la mouvance de 68, où enseignaient Roland Castro, Antoine Grumbach, Jean-Pierre le Dantec… Je n’y ai pas appris à dessiner des ponts ou des maisons (c’est venu plus tard), mais plus à comprendre la ville. Nos profs nous disaient comment regarder la ville, comment s’y déplacer, comment on pouvait imaginer y vivre. Je me souviens de l’un d’eux, qui nous expliquait que l’on marche dans la ville en regardant ses pieds. Il nous demandait de lever la tête. De regarder en l’air. D’observer les murs, les immeubles, les portes… Cela fait partie de cette accumulation des choses de la vie qui m’ont conduit à faire des graffitis. En 82, vous avez commencé à créer seul, en signant « Blek le rat ». Une anagramme d’ «Art », mais est-ce que l’imagerie autour de cet animal vous intéressait également ? C’était en mars, je crois, quelques mois après avoir commencé avec Gérard. Oui, les rats m’ont toujours intéressé. J’étais quelque peu fasciné par leur vie, la façon dont ils se déplaçaient dans la ville – je me souviens que j’avais lu quelque part qu’ils savaient prendre le dernier métro pour se retrouver aux halles de paris ! J’en ai peint beaucoup à cette époque. C’était une façon de dire aux gens que les rats étaient bien là sous leurs pieds, dans les caves et qu’ils partageaient leur vie.

C’est venu l’année suivante. Je graffitais alors des rats, des autoportraits et de petits personnages qui courraient. Jérome Mesnager avait commencé à tracer ses grandes silhouettes blanches, qui m’avaient beaucoup frappé. Mais il y a surtout eu Richard Hambleton, et ses personnages au pinceau : des ombres noires gigantesques, avec des giclées de peinture. C’est ce noir, qui était déjà la couleur avec laquelle je travaillais, qui m’a donné l’impulsion. J’ai agrandi mes pochoirs, et commencé à faire des personnages.

Comment les choisissez-vous ? Le premier, je l’ai pris dans le journal Libération, c’était la photo d’un vieil Irlandais de Belfast qui était en train d’engueuler des soldats anglais (j’ai perdu cette image, j’aimerais bien la retrouver). A l’époque, je n’avais pas d’ordinateur, je dessinais mes pochoirs. J’ai mis ce personnage partout en France : à Paris, Aix-en-Provence, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice… Je me suis d’ailleurs fait prendre par les flics à Marseille et à Paris ! Suite à une condamnation en 1992, vous avez d’ailleurs modifié votre mode d’intervention… Oui. Je continue à peindre les murs à la bombe mais sur des murs légaux. Sinon, je colle des affiches que je travaille préalablement dans mon atelier. Vous ne pouvez pas risquer continuellement des sanctions qui dépassent la mesure. J’ai l’impression que l’Etat craint plus les graffiteurs que les dealers ! Certainement parce que l’art libre dans la rue est plus provocateur et plus dangereux pour le pouvoir. Justement parce qu’il est libre.

Je ne suis plus politisé, mais cette question des sans-abri me travaille depuis toujours. Quand j’étais enfant, dans les années 50, j’habitais près de la Seine, quai Louis Blériot. Mes parents promenaient leur chien le long des berges, où dormaient beaucoup de gens. J’étais outré, cet état de choses me semblait invraisemblable. Ceux que l’on appelait alors des clochards possédaient une image un peu exotique. Les gens aimaient bien les faire passer pour des feignants alcooliques poussant un landau d’enfant avec toute leur vie entassée. Pour les affiches dont vous me parlez, c’est une campagne que j’ai commencée à Londres, où les sans-abri sont aussi très nombreux. Le bonhomme dans le sac de couchage, je l’ai fait d’après une photographie de moi, et l’autre mendiant, c’est mon fils… J’avais rencontré à Londres John Bird, fondateur du magazine « The Big Issue », vendu par des sans-abri. Suite à cette rencontre, j’ai commencé à faire cette campagne à Londres, et j’ai donné vingt tableaux qu’ils ont vendus pour la fondation « The Big Issue ». J’en ai peint aussi à Paris, où la situation des sans-abri me semblait très dure. Je me souviens d’adolescents mendiant dans les rues. Je ne comprends toujours pas qu’on puisse abandonner les gens! J’avais mis mes images autour des médias, dans l’espoir qu’ils feraient le relais, mais apparemment cela ne les a pas intéressés. A Londres, au contraire, il y a eu une grande répercussion. Mais à Paris, les gens s’en moquent. L’impact a été aussi très fort à San Francisco où ils ont ce même problème de homeless. Vous avez aussi posé des centaines de portraits de la journaliste Florence Aubenas lorsqu’elle a été enlevée en Irak. Pourquoi avoir eu envie de défendre cette cause ? Parce que c’était la première femme à qui cela arrivait. J’ai eu envie de faire quelque chose pour elle suite à une émission de Thierry Ardisson. J’ai collé des centaines d’affiches dans Paris pendant plusieurs mois. Pour la première fois de ma vie, les gens s’arrêtaient, me disaient que ce que je faisais était bien, ou me proposaient d’en mettre un sur leur immeuble ! Alors que d’habitude, on se fait plutôt insulter, voire même frapper quand la situation dégénère. C’est la première fois que tout le monde sans exception avait une réponse positive face à mon travail. J’ai même eu l’occasion de rencontrer François Hollande pendant cette campagne… Et je me suis dit alors que si on avait vraiment un message à faire passer, le graffiti possédait un impact incroyable. Quand les gens comprennent et participent au message donné, le street art leur plaît ! Le regard n’a pas changé, au fil des années ? Chez les jeunes, oui, mais il m’arrive encore d’avoir des problèmes ! Surtout en France. A l’étranger, c’est complètement différent. J’ai décidé de moins intervenir sur Paris, parce que je n’ai plus l’impression d’y vivre une aventure. C’est comme si je revivais toujours les mêmes choses, dans les mêmes endroits. Dernièrement, je suis allé à San Francisco, et dans toute la Californie. Cela m’a donné le plaisir de découvrir de nouveaux espaces pour y travailler, et le street art de ce pays où tout a commencé. Le street art c’est une nouvelle façon de s’exprimer, et une nouvelle aventure dans l’art. J’ai soixante ans, et je ne regrette pas mes trente dernières années. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans cette vie d’artiste, mais cela a été vraiment une aventure incroyable. [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=E_vKq2dwm-Y[/embedyt] Vous avez ouvert la voie aux très nombreux pochoiristes actuels. Comment le vivez-vous ? Je ne me suis pas rendu compte de l’impact que j’ai eu au moment où je le faisais. Je voyais bien que beaucoup d’autres essayaient de faire la même chose que moi, dès le début, dans les années 80. Je dois dire que les premiers pochoirs faits par d’autres à Paris, ça ne m’a pas vraiment plu. Je me disais : mais pourquoi ne font-ils pas autre chose ? Pourquoi reprennent-ils ma technique du pochoir ? Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui, recevoir chaque jour des emails de soutien et de compliments venant du monde entier me plaît bien. Ce sont souvent des gens jeunes de 18 ou 20 ans. D’autres viennent quelquefois de personnes très extravagantes et bizarres… Cela me touche quand même. Mais je pense aussi que Banksy, parce qu’il est devenu célèbre très rapidement, a donné de l’ampleur au mouvement du pochoir. Que pensez-vous de son travail ? C’est amusant, mais anecdotique. Je ne pense pas qu’il soit vraiment un artiste, plutôt un très bon critique de la société. Il le fait avec humour, et je le vois plutôt comme un dessinateur de presse comme Cabu. Il est certainement très intelligent : il sait parfaitement manipuler les médias et le marché de l’art. Mais je dirais a contrario que Swoon, avec sa façon à elle de s’exprimer dans ses dessins, ou Mark Jenkins, par ses sculptures faites de scotch et laissées dans la rue, sont vraiment plus forts. Ces artistes ont leur propre style, ce qui n’est pas le cas de Banksy. De toute façons il y a d’immenses artistes qui travaillent dans les rues du monde. La rue est un espace extraordinaire, où tout le monde peut s’exprimer. Bien sûr, tout n’est pas bon, mais c’est justement cette liberté d’expression qui fait la richesse de cet art. Alors pourquoi investir d’autres espaces ? Le graffiti est un art éphémère ; il sera effacé au bout de quelques jours. Il est important aujourd’hui qu’une trace de cet art soit accessible dans un autre espace que celui de la rue. C’est pour ces raisons que j’aborde la toile comme une trace de mon travail sur un support qui ne soit pas périssable. C’est un rappel de ce qui s’est passé avant dans la rue. Soit en plaçant un pochoir directement sur fond blanc, comme une reproduction. Soit en travaillant des fonds sur lesquels je peins un pochoir essayant de retrouver l’atmosphère de la rue, du mur et de son histoire… Le mur est le témoignage du passage des hommes. Il en ressort une poésie propre à la ville, et qui ne sera pas la même à Paris que sur un mur de Taipei ou de Melbourne. Elle est comme imprimée sur le mur à la façon d’une image photo. Je reconstitue donc aussi des murs en béton que je colore, que je gratte et que je vieillis pour retrouver cette poésie. Je leur donne une patine et enfin je peins un pochoir. J’expose ces murs dans les galeries. Ce sont des rappels, mais des rappels obligatoires, même si le vrai travail se fait dans la rue. Je pense qu’il est très important de garder une trace pour les générations futures. Des premiers graffitis que j’ai vus à New York, il ne reste rien, seulement des photos ! De grands artistes sont passés là et n’ont rien laissé. Je sais que c’est controversé. Pourtant, garder une mémoire est essentiel. Sophie Pujas

|

Articles liés

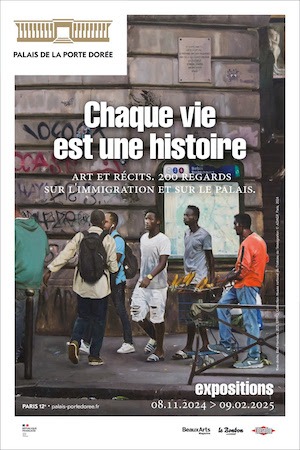

“Chaque vie est une histoire” : une double exposition événement au Palais de la Porte Dorée

Depuis le 8 novembre, le Palais de la Porte Dorée accueille une double exposition inédite, “Chaque vie est une histoire”, qui investit pour la première fois l’ensemble du Palais, de ses espaces historiques au Musée national de l’histoire de...

“Les Imitatueurs” à retrouver au Théâtre des Deux Ânes

Tout le monde en prend pour son grade, à commencer par le couple Macron dans un sketch désormais culte, sans oublier Mélenchon, Le Pen, les médias (Laurent Ruquier & Léa Salamé, CNews…), le cinéma, la chanson française (Goldman, Sanson,...

La danseuse étoile Marie-Agnès Gillot dans “For Gods Only” au Théâtre du Rond Point

Le chorégraphe Olivier Dubois répond une nouvelle fois à l’appel du Sacre. Après l’opus conçu pour Germaine Acogny en 2014, il poursuit, avec For Gods Only, sa collection de Sacre(s) du printemps qu’il confie cette fois-ci à la danseuse...