Karine Saporta : Chorégraphe de l’immatériel

Danse des idées

Très tôt appelée à la barre pour se plier à l’exercice exigeant de la danse classique, Karine Saporta conditionnée depuis l’enfance et sur la base de rigoureuses années d’études au Conservatoire pour devenir ballerine, perd l’année même du Concours l’étoile de sa mère dans la constellation de sa jeune existence. Avec elle, sombre le désir de persister dans cette voie au tracé difficile et à l’issue doublement douloureuse. Karine Saporta ne sera pas danseuse étoile. Pour « retrouver le sérieux que l’on mettait en jeu » et plutôt que de consacrer sa vie à la danse, c’est à « danser sa vie » qu’elle oeuvrera sans cesse.

L’esprit résolument tourné vers le ciel des idées, honorant en cela l’héritage culturel que lui ont laissé en partage ses parents, tous deux brillants intellectuels – son père, écrivain et sa mère philosophe – Karine Saporta, familière du vitalisme nietzschéen, comprend très vite que la pensée peut se déployer dans un mouvement qui se danse et la danse s’épanouir dans une gestuelle qui donne à penser. De là, Karine Saporta, dont la vivacité intellectuelle et la vibration corporelle sont déjà singulièrement attirées par la sensation de vertige – « N’ayez pas peur de l’abstraction, c’est elle qui nous relie à l’invisible, au sacré, au sublime, c’est-à-dire ce qui nous rend humble » rappelle-t-elle souvent à ses danseurs – ne dansera plus que ses propres créations chorégraphiques, exacerbant alors son goût pour le vertige par le dédoublement de la mise en abîme. Des deux côtés du miroir, dansant tout en se regardant danser, Karine Saporta trouble les contours du reflet de la représentation jusqu’à ce que les silhouettes se confondent : la chorégraphe, n’entretenant la dualité qu’au profit d’une unité fantasmée, confie aimer travailler avec des danseurs qui lui ressemblent ; hommes ou femmes, tous matériaux maléables et vivants au service d’une esthétique commandée par l’art chorégraphique.

Jouant de ce réfléchissement de l’idée dans la matière, Karine Saporta exprime sa créativité dans l’entrelacs que, se répondant tour à tour, son élan philosophique et son langage chorégraphique forment ensemble. Un double talent dont la précocité – elle crée sa première chorégraphie à l’âge de seize ans et obtient sa licence de philosophie l’année suivante – sera mise au service d’une créativité parfaitement originale, s’appuyant sur de solides bases conceptuelles et techniques lui permettant de descendre du concept au geste pour remonter du geste à la méta-matérialité de la danse du corps.

Ecriture gestuelle

Ecriture gestuelle

En marge des idées, ce sont les corps des danseurs, matière vivante spontanément offerte à la création, qui bien souvent inspirent la chorégraphe : « Je trempe ma plume dans leur lymphe et dans leur sang ». Source physique d’une inspiration chorégraphique à vocation métaphysique, le matériau-corps est déjà à lui seul un espace de signification dont il s’agit d’exploiter l’intelligibilité, d’exprimer l’écriture gestuelle, de capturer la force cinétique. Ce lexique du corps, ce langage gestuel en perpétuel mouvement se passe de mots tout en ne cessant de faire passer du sens. Nul besoin de parler pour tenir parole : le corps se charge du sens et le prend en charge. Une pesanteur qui rappelle celle des corps, une pesanteur lestée de signification à laquelle le corps doit pourtant toute son élévation gestuelle.

Pour Karine Saporta, nulle création sans mise sous tension : le corps doit se débattre dans sa matérialité, se débattre dans sa langue, se débattre dans la finitude de son mouvement pour renaître à lui-même abstraction faite de sa matérialité intrinsèque. Parier sur l’immatérialité du geste revient pour la chorégraphe à affranchir le corps, sinon à l’abstraire de sa matière physique pour le charger de sa matière pensante et dansante. Des chorégraphies dont l’écriture gestuelle est donc en ce sens proprement conceptuelle, bien que Karine Saporta se défende en revanche d’approcher ses créations sous l’angle aigu de la théâtralité. Le choix de la danse détermine pour elle une tout autre « attitude mentale face à l’existence », laquelle à son tour commande une approche du mouvement radicalement différente. Si l’expression chorégraphique s’appuie sur la base d’une véritable écriture gestuelle, celle-ci n’est pas narrative. Ainsi, c’est à la manière du poème et sur la ligne d’un mouvement dont la signification se joue à mesure que doit se lire la pureté du geste dansé et se vivre le déplacement physique des frontières de l’espace et du temps.

Le corps du danseur est un corps qui s’agite puis se débat dans la machine spatio-temporelle de l’existence matérielle. Karine Saporta, à travers l’ambition de ses créations, donne à voir le spectacle de cette gigantomachie confrontant l’élévation poétique du corps à la brutalité de sa réalité physique. De part en part traversé par la question de l’origine et toujours suspendu à la raison profonde de son art, le travail de Karine Saporta s’efforce de soulever le voile de l’histoire : de son enracinement initial dans la culture judéo-chrétienne occidentale à son ouverture pour les traditions ancestrales d’Asie orientale en passant par son attachement original à la terre slave, la chorégraphe cède volontiers au vertige de l’histoire des origines et se laissant gagner par cette ivresse, laisse affleurer les visions dont elle fera tôt ou tard œuvre de création. Des « visions » oniriques qu’elle reçoit comme en rêve et qu’elle donne à voir dans chacune de ses chorégraphies, à l’appui d’une mémoire ancestrale ouverte sur le vertige de la temporalité qui la précède. Des visions non narratives, mais dont la réécriture ou retranscription gestuelle raconte pourtant l’histoire de l’art de la danse tout en cherchant à atteindre le sens chorégraphique de l’existence.

Epuiser l’espace

Le monde, Karine Saporta l’a parcouru pour y faire danser la plupart de ses créations orignales, de New-York à Moscou en passant par l’Inde, l’Albanie, l’Egypte et les terres de la Méditerranée. La volonté dionysiaque de trancher avec une culture française trop cartésienne à son goût et insuffisamment ouverte sur la richesse des influences venues d’ailleurs. Une échappée qui tout en la décentrant lui permet de se concentrer sur la question du mouvement des corps dans l’espace physique et sémiotique de la représentation. « Rendre les corps signifiants », telle est la noble exigence tant chorégraphique que philosophique à laquelle s’est tenue Karine Saporta dont l’intarrissable esprit de création s’est aussi très vite exprimé dans le domaine de la photographie. Une autre façon, quoique dans le fond presque identique, de capturer la cinétique des corps pour la décomposer puis la recomposer. Un art qui loin de figer le mouvement, comme on le pense généralement, l’expose, l’exalte, l’exprime dans son essence même. Sur les traces de la pellicule de Godard, Karine Saporta poursuit, parmi les 24 images par seconde, celle qui les contient toutes, autrement dit, celle qui concentre le mouvement dans son expressivité la plus essentielle, le capture pour ainsi dire encore vivant.

La photographie, la chorégraphie et toutes les autres formes de scénographie sont pour Karine Saporta autant de supports matériels dont elle s’efforce de dégager la signification ultime et immatérielle. Arracher les œuvres à leur finitude temporelle, une finitude à laquelle elle-même voudrait pouvoir échapper au travers de la vitalité de ses créations ; ses phases de travail sont toujours amorcées par l’ouverture d’un champ presque illimité de possibles dont l’horizon se referme pourtant nécessairement à mesure que la création progresse et se précise. Une tension alors palpable entre l’ouverture de l’œuvre au monde et la clôture de l’acte de création, entre la naissance d’un projet et sa dissolution dans le temps de la représentation. Une tension qui ne peut se résoudre qu’à toujours recommencer : Karine Saporta dont la pensée et le corps ont toujours, confie-t-elle, besoin d’être en mouvement, ne cesse jamais de créer et d’avancer dans ses créations pour en repousser au dehors les limites spatio-temporelles. « Ce n’est pas simplement moi qui conçois des idées, ce sont elles qui me traversent, m’agitent, me secouent. Pour faire parler la matière, il faut se laisser investir par elle ».

Prendre matière pour lui rendre la parole ; cela réclame beaucoup d’efforts. Car il faut s’efforcer de vider l’espace physique des corps, vider l’espace mental de ses pensées, l’épuiser, jusqu’à ce que la matière nue parle. Toute entrée en matière exigeant au préalable épuisement de la matière corporelle et pensante, épuisement des possibles, au profit de l’éclosion de ce que la chorégraphe appelle une vision. Déplacer et moduler la gestuelle jusqu’à ce que cela apparaisse, non en souvenir d’une image qui serait déjà connue, mais en vue d’une prise que l’imagination reconnaîtrait d’emblée comme faisant partie d’elle et lui appartenant depuis toujours à l’état de latence, à la manière d’une évidence.

Nora Monnet

Quelles sont vos racines réelles ou imaginaires ?

– Mes racines réelles et imaginaires sont russes. Mon premier voyage en Russie m’a mise en état de choc. Je me suis sentie tout de suite chez moi, et pourtant il a fallu du temps pour que les russes me reconnaissent comme l’une des leurs. Mes racines sont aussi en Espagne, pays avec lequel j’entretiens un rapport ambigu : d’un côté, j’en déplore l’histoire politique récente, et de l’autre je reste fascinée par la permanence du joug qu’exerce encore le catholicisme là-bas. Je suis moi-même enracinée dans l’imagerie catholique et plus largement dans une certaine représentation religieuse qui m’a par ailleurs été refusée d’emblée, parce que j’évoluais dans un milieu familial et culturel profondément laïque qui ne comprenait pas toujours le sens de mon ouverture spirituelle et à qui cela demeurait étranger. Mes valeurs sont aujourd’hui plus diffuses et bien qu’essentiellement païennes et chrétiennes, elles rejoignent les éthiques du sacré dont on peut faire l’expérience dans la culture indienne et le culte hindouiste en particulier.

Quel est le premier événement artistiquement marquant de votre vie ?

– Un spectacle de danses balinaises au théâtre des Champs-Élysées. Je devais avoir 8 ans et j’étais fascinée. Aujourd’hui encore, rien n’a pu effacer ces images qui sont comme à jamais gravées dans ma mémoire

Vous sentez-vous proche de vos maîtres ?

– Oui, très proche et je le revendique. J’ai été formée par Joan Woodbury, qui travaille aujourd’hui dans l’UTAH, dont j’ai reçu tous les grands concepts ayant trait aux différentes analyses de la danse. Mais il y a aussi Jean Baudrillard, à qui je dois la force de mon érotisme philosophique ; je suis tombée excessivement amoureuse de lui et de sa pensée. Je pense à Pina Bausch que je ne reconnais pas comme maître mais dont je reconnais infiniment le talent. Sa disparition est une immense perte pour le monde de la danse. Elle est morte beaucoup trop jeune, alors qu’elle aurait pu apporter encore tant de choses à l’art chorégraphique. C’est un événement très grave qui m’a beaucoup affectée. De mon côté, j’aime transmettre mon savoir aux autres danseurs. Je m’épanouis dans ce rôle de chorégraphe et d’inspirateur. J’ai créé ma première chorégraphie à l’âge de 16 ans et depuis ce jour, je n’ai jamais cessé de poursuivre l’ambition d’être à moi-même mon propre maître.

Existe-t-il un espace qui vous inspire ?

– La nature. Le concept de « danse paysagère » m’intéresse et toute idée originale de création scénographique dans le paysage m’inspire beaucoup. Le végétal est une matière très proche du corps humain : il respire, il est éphémère et imprévisible.

Quelle est la partie de l’être ou du corps qui vous fascine le plus ?

– Dans la danse, j’attache une extrême importance aux cheveux. C’est de là que se dégage et se communique toute l’énergie corporelle d’un danseur. C’est le trait d’union qui le relie à la terre et au ciel. C’est pour cette raison que je choisis toujours des filles aux cheveux excessivement longs et si ce n’est pas leur cas, je triche et je leur en ajoute. Bien souvent, les danseuses que je mets en scène dans mes chorégraphies me ressemblent à s’y méprendre.

Le Dansoir de Karine Saporta

L’ouverture d’un nouvel espace de création et de diffusion chorégraphique sur le parvis de la Bibliothèque François Mitterrand

Renseignements au 01 48 07 00 17 et sur dansoir@karinesaporta.com

Site du Dansoir : www.ledansoir.saporta-danse.com

Site de la compagnie : www.saporta-danse.com

Articles liés

“L’enquête des Halles” : un jeu de piste avec Paris ma Belle

Partez à la découverte du quartier des Halles au XVIIème siècle, et menez l’enquête ! Nous sommes en plein règne de Louis XIV. Depuis des mois, Paris est troublé par la disparition de jeunes hommes d’une vingtaine d’années en moyenne,...

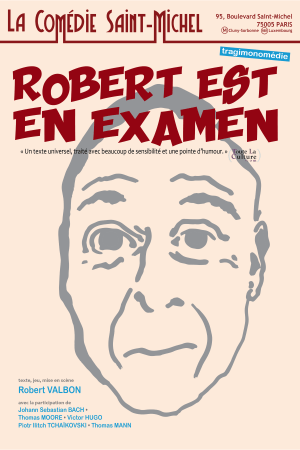

“Amis pour la vie” à découvrir au Théâtre de l’Oeuvre

Claire et Richard reçoivent un couple d’amis de longue date, Mathilde et Christophe, à dîner. La soirée suit son cours, apparemment sans embûche, dans une certaine gaieté et bonne humeur, jusqu’au moment où une révélation inattendue vient tout bouleverser…...

Christinia Rosmini en concert à la Divine Comédie

Artiste méditerranéenne aux origines espagnoles, corses, et italiennes, nourrie de flamenco, de musiques sud-américaines, orientales, indiennes… et de Chanson française, Christina Rosmini a mis au monde un univers artistique qui lui ressemble. Dans INTI, (Dieu du Soleil chez les...