Gris1 : « Je veux montrer le côté ludique du graff »

|

Gris1 : « Je veux montrer le côté ludique du graff » |

Membre des DMV, le graffeur Gris1 déploie sa griffe ludique et acidulée des murs aux galeries d’art. Rencontre.

Quel a été votre parcours ? Je suis tombé dans le graffiti quand j’étais ado, parce que je m’embêtais ! J’ai commencé par les tables et les murs de mon collège de Marseille, et ainsi de suite, au feeling. J’avais une copine, et je me souviens avoir pris trois bombes dans le garage de mon père et d’être allé tagger des mots en bas de chez elle ! A l’époque, je n’avais aucune ambition de devenir un artiste, et ce n’est qu’au fil des années que je me suis rendu compte que c’était ça qui me passionnait dans la vie… Les rencontres m’ont permis par la suite d’exposer, de montrer mon travail ; tout s’est fait très naturellement. Comment êtes-vous devenu membre des DMV ? On a commencé par faire des graffs et à aller dans des festivals ensemble. A l’origine, le groupe s’est formé en 1999, avec Bom. K, Iso, puis Kan. Aujourd’hui, nous sommes neuf : Dran, Brusk, Jaw, Sowat, Blo et moi. Se voir, c’est toujours une sorte d’émulsion, on a envie de partager. Quand on travaille seul dans son atelier pour préparer une exposition, il n’y a pas cette effervescence où l’on rebondit les uns sur les idées des autres. Ca donne du souffle. Ce n’est pas juste un collectif artistique, mais avant tout un collectif d’amis. Et en 2003, j’ai écris avec Sowat un livre sur le graffiti dans le Sud de la France, qu’on a appelé La France d’en bas (Alternatives éditions). A l’époque, il n’y avait pas autant de bouquins que maintenant sur le sujet. Ce qui était médiatisé, c’était surtout ce qui se passait à Paris, et on avait envie de montrer qu’il existait des choses ailleurs. Mettre en scène des trains taggés miniatures, c’est aussi une façon de revendiquer l’histoire du graffiti ? Vous avez vu le regard changer au fil du temps ? Même quand on faisait de beaux murs, très élaborés, pendant longtemps les gens avaient du graffiti une image très négative. Je trouve que le regard du grand public a changé à partir du moment où le street art est entré dans les galeries. Sinon on en serait toujours au même point, à faire ça dans notre coin. Moi je savais très bien, depuis dix ans, que cela serait tôt ou tard reconnu, c’est un mouvement trop important dans l’histoire de l’art. Et d’ailleurs même à mes débuts, j’ai pu constater que certains étaient souvent contents de voir dans la rue quelque chose de coloré, plutôt qu’un mur en parpaing gris. Ca donnait de la vie au mur. Comment abordez-vous le travail en galerie ? Vous êtes un amoureux de la couleur… Mais là aussi, en tant que grand enfant, je trouve important d’en mettre un peu partout ! Les gens sont de plus en plus habillés tous pareils, en noir, en gris. Ca fait un peu mouton. C’est la même chose pour l’architecture : en France, on ne peut pas peindre les murs comme on veut, il faut suivre les normes imposées par des chartes gouvernementales. Ailleurs dans le monde, c’est plus dépareillé, d’accord, mais c’est de la gaieté, de l’amour ! L’une de vos installations, c’est un post-it sur un mur qui indique « Plâtre et peinture blanche : 250000 euros ». Une façon de questionner la place de l’argent dans le monde de l’art ? Il y a beaucoup d’humour dans votre travail… Faire une expo, c’est partager un peu de son intimité, mais aussi, pour moi, montrer quelque chose de ludique. Je veux donner aux gens quelque chose qui va les sortir de leur quotidien, les amuser. C’est la meilleure façon de leur donner envie de comprendre. Parce qu’aujourd’hui on entend tout et n’importe quoi, on mélange street art et graffiti, des gens se prétendent experts sans qu’on sache vraiment pourquoi… Certains magazines présentent les « 100 plus grands artistes de la planète », mais c’est du copinage ! Aujourd’hui, on est obligé d’être reconnu par des gens qui n’ont rien à voir avec le mouvement pour être dans ce genre de liste. Je trouve ça un peu réducteur. Ca fait un peu compilation commerciale, et c’est dommage. Quels sont vos projets en cours ? Je fonctionne un peu au jour le jour et c’est très bien comme ça. Mon quotidien, ce sont à la fois les murs, et la préparation de mes prochaines expositions, dans mon atelier à Lyon. J’ai des projets, mais je ne fais pas de plan de carrière. On verra bien… Sophie Pujas www.flickr.com/photos/gris1dmv |

Articles liés

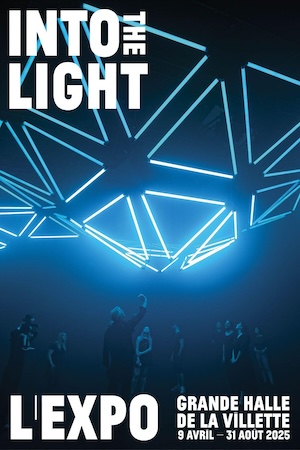

“INTO THE LIGHT : L’EXPO” : la lumière telle que vous ne l’avez jamais vue à partir du 9 avril à La Villette

“INTO THE LIGHT : L’EXPO” réunit 12 artistes européens pour une exposition immersive et sensible. Sur plus de 3000 m², la lumière devient matière et révèle des œuvres singulières. Une invitation à explorer de nouvelles perceptions et à se...

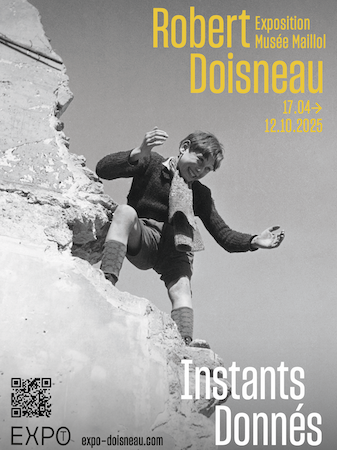

Le Musée Maillol présente “Robert Doisneau. Instants Donnés”, un parcours prodigieux de plus de 400 photographies

À partir du 17 avril, le Musée Maillol présente une exposition consacrée au photographe français Robert Doisneau. Conçue par un commissariat collectif associant Tempora et l’Atelier Robert Doisneau, cette exposition marque le retour des photos de Doisneau dans Paris...

“Frantz” : un spectacle mêlant théâtre, mime et bruitage à La Scala

Bruitage, mime et narration se croisent pour nous plonger au coeur d’un univers pataphysique flamboyant où un destin déboule. Avec fracas. Un spectacle virtuose mêlant théâtre, mime et bruitage ! Ils sont cinq et se sont rencontrés à l’Ecole...

Oui, je voulais rappeler que tout part de là. Aujourd’hui, nous, les graffeurs, on travaille avec des galeries, et c’est très bien. Mais il ne faut pas oublier d’où on vient, et j’aime bien me servir de mes expositions pour l’expliquer aux gens, un peu comme un cours d’histoire de l’art. Peindre sur les trains, les gens le voit encore comme quelque chose de négatif, alors que sans les trains des années soixante-dix à New York, il n’y aurait rien eu. J’ai commencé comme tout le monde, en faisant des choses illégales. Je suis allé très souvent au commissariat, je suis passé devant le juge, j’ai eu beaucoup d’ennuis judiciaires. Ca fait partie de ce qui m’a mené là où je suis. Pour moi, un graffeur ne peut être que quelqu’un qui est passé par cette période de vandalisme. Quelqu’un qui se contente de sortir des beaux-arts, même s’il est fort techniquement avec des bombes, ne sera jamais un vrai graffeur. Sur quinze ans de graffitis, j’en ai passé sept à agir majoritairement dans l’illégalité. Aujourd’hui, j’ai trente ans, je suis dans une réflexion différente… Je ne suis plus du côté du vandalisme, mais par contre je fais toujours des choses dans la rue, des fresques… Et je constate que les gens ont le sourire quand ils nous voient faire des oeuvres colorées en pleine ville.

Oui, je voulais rappeler que tout part de là. Aujourd’hui, nous, les graffeurs, on travaille avec des galeries, et c’est très bien. Mais il ne faut pas oublier d’où on vient, et j’aime bien me servir de mes expositions pour l’expliquer aux gens, un peu comme un cours d’histoire de l’art. Peindre sur les trains, les gens le voit encore comme quelque chose de négatif, alors que sans les trains des années soixante-dix à New York, il n’y aurait rien eu. J’ai commencé comme tout le monde, en faisant des choses illégales. Je suis allé très souvent au commissariat, je suis passé devant le juge, j’ai eu beaucoup d’ennuis judiciaires. Ca fait partie de ce qui m’a mené là où je suis. Pour moi, un graffeur ne peut être que quelqu’un qui est passé par cette période de vandalisme. Quelqu’un qui se contente de sortir des beaux-arts, même s’il est fort techniquement avec des bombes, ne sera jamais un vrai graffeur. Sur quinze ans de graffitis, j’en ai passé sept à agir majoritairement dans l’illégalité. Aujourd’hui, j’ai trente ans, je suis dans une réflexion différente… Je ne suis plus du côté du vandalisme, mais par contre je fais toujours des choses dans la rue, des fresques… Et je constate que les gens ont le sourire quand ils nous voient faire des oeuvres colorées en pleine ville. C’est l’occasion de partager mon petit univers, ce qui se passe dans ma tête. Je veux montrer le côté ludique du graff et de l’art. Je crois que dans le mouvement, nous avons tous un côté enfantin ! Quand je peignais illégalement, pour moi la vie était gratuite. On volait notre peinture, on ne demandait pas d’autorisations. Il n’y avait pas de stress, pas de soucis, seulement du bonheur, et je voulais retranscrire ça. Ce n’est pas fréquent, dans le monde actuel ! Je suis toujours un petit enfant, et ça reste un jeu. Garder son âme d’enfant, dans la société dans laquelle on vit, ce n’est pas simple.

C’est l’occasion de partager mon petit univers, ce qui se passe dans ma tête. Je veux montrer le côté ludique du graff et de l’art. Je crois que dans le mouvement, nous avons tous un côté enfantin ! Quand je peignais illégalement, pour moi la vie était gratuite. On volait notre peinture, on ne demandait pas d’autorisations. Il n’y avait pas de stress, pas de soucis, seulement du bonheur, et je voulais retranscrire ça. Ce n’est pas fréquent, dans le monde actuel ! Je suis toujours un petit enfant, et ça reste un jeu. Garder son âme d’enfant, dans la société dans laquelle on vit, ce n’est pas simple. Bien sûr, c’est une critique de l’art contemporain, plus qu’une oeuvre en tant que telle ! Certains seraient prêts à payer 250’000 euros pour un mur blanc, c’est-à-dire pour rien. Il ne faut pas que l’art devienne un business à la Damien Hirst ou à la Jeff Koons. Avec eux, ce n’est même plus l’artiste qui travaille : je vois ça plutôt comme une entreprise à la Ikéa. Pour moi, une oeuvre est intéressante quand elle est unique ! Faire faire de la série, je trouve ça déplorable : il faut encore savoir travailler de ses mains. Mais je crois que ces gens ne voient plus que l’argent. Alors que l’art est encore l’un des derniers coins de liberté dans notre monde, je trouve dommage d’en faire une SARL…

Bien sûr, c’est une critique de l’art contemporain, plus qu’une oeuvre en tant que telle ! Certains seraient prêts à payer 250’000 euros pour un mur blanc, c’est-à-dire pour rien. Il ne faut pas que l’art devienne un business à la Damien Hirst ou à la Jeff Koons. Avec eux, ce n’est même plus l’artiste qui travaille : je vois ça plutôt comme une entreprise à la Ikéa. Pour moi, une oeuvre est intéressante quand elle est unique ! Faire faire de la série, je trouve ça déplorable : il faut encore savoir travailler de ses mains. Mais je crois que ces gens ne voient plus que l’argent. Alors que l’art est encore l’un des derniers coins de liberté dans notre monde, je trouve dommage d’en faire une SARL…