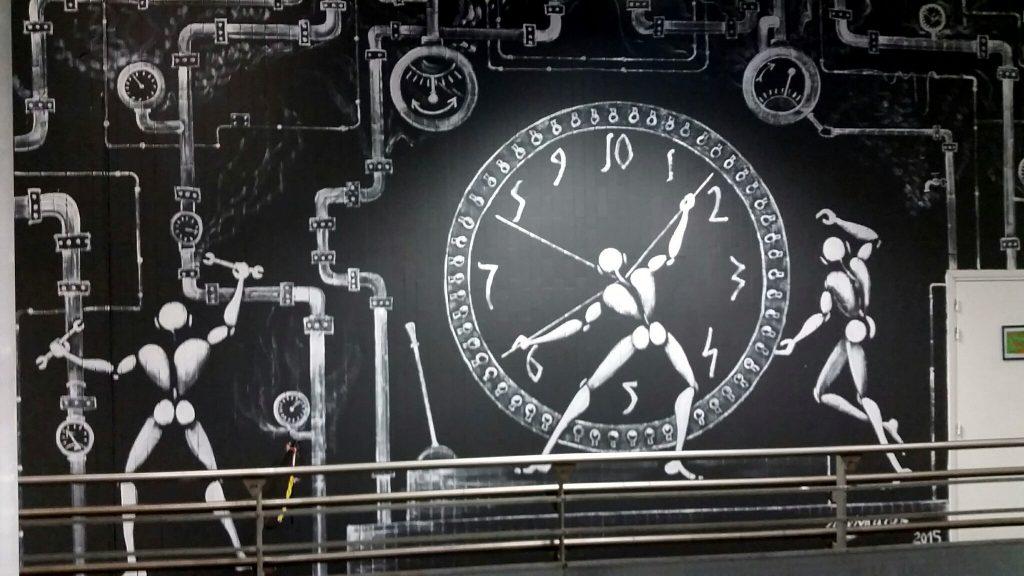

Mesnager : « Une création on doit la maîtriser, parce qu’elle est sauvage »

© Jérôme Mesnager, Quai36 // photo 2015 © vidos–street-art-avenue

Plus que trente ans que la silhouette libre et joyeuse de son homme blanc court sur les murs de Paris et du monde, jusqu’à la grande muraille de Chine ou à l’ancien bagne de Guyane. C’est dans les années quatre-vingt que Jérome Mesnager créait ce personnage emblématique, en marge de son groupe « Zig-Zag dans la savane », pionnier pour ses interventions artistiques sauvages dans l’espace urbain. Retour sur un parcours tissé de rencontres.

Comment vivez-vous ce long compagnonnage avec le corps blanc ?

Une création, on l’a en soi, mais on doit aussi la maîtriser, parce qu’elle est sauvage. C’est quelque chose qu’on a du mal à dominer. On doit la faire vivre pour qu’elle nous fasse vivre. Pour moi, le corps blanc est une porte ouverte sur l’imaginaire.

Quand vous l’avez créé, vous avez tout de suite senti qu’il était là pour longtemps ?

Oui, c’était le 16 janvier 1983, il était douze heure trente. Je me suis dit : c’est un des signes qui va faire ma vie. Si je l’ai su tout de suite, c’est que quand j’étais gamin, j’ai rencontré des peintres et je les ai écoutés. J’ai entendu qu’il fallait produire un signe qui nous ressemble, au plus proche de nous-même, capable justement de nous accompagner tout au long de la vie. La peinture sert à nous identifier, fasse aux milliards d’œuvres qu’il y a autour. A l’époque, j’avais déjà peint 500 ou 600 tableaux. Quand j’ai fait le corps blanc, j’ai compris que ça correspondait à ce que les vieux peintres m’avaient dit. Et que ce serait mon signe, suffisamment large de possibilité pour alimenter l’œuvre d’une vie, dans sa simplicité : un coup de pinceau avec du blanc.

© Le M.U.R. N°088 – Jérôme Mesnager – Janvier 2011

Il vous est resté quelque chose de votre passage par l’école Boulle, dans votre rapport à la matière ?

Enormément. J’y ai appris l’ébénisterie, et je continue à travailler le bois. Surtout, il m’en est resté la volonté de bien faire les choses. Et la certitude qu’on peut se marrer quand ça ne rigole pas, que c’est en faisant les choses sérieusement qu’on peut vraiment s’amuser – ça s’appelle la maîtrise.

Quel souvenir gardez-vous de l’époque Zig-Zag ?

Merveilleux ! Une énergie absolue, fantastique, qui s’accordait bien avec ces années quatre-vingt, et qui pourrait encore vivre aujourd’hui. On était d’avant-garde, tellement qu’on y vient petit à petit. Quand notre époque aura atteint cette énergie folle, les gens seront plus heureux. Aujourd’hui, on parle beaucoup de « street art », de création autour d’un même domaine qui serait la ville. Mais ça, c’était déjà Zig-Zag. J’ai vécu cette période à fond. Je crois qu’il faut créer, s’amuser, continuer… Ne jamais se prendre la tête : ceux qui sont devenus intellos ont perdu leur âme. Moi, je continue à vivre l’aventure au quotidien.

Quel regard portez-vous sur ce qu’on appelle aujourd’hui « street art » ?

Mais tous les dix ans, cela change de nom ! C’est ce qu’on appelait graffiti en 82, peinture sauvage en 92, art de la rue en 2002… En 2022, on verra bien ! Le street art, ce sont des artistes qui créent dans la rue pour avoir un contact direct avec les gens qui se promènent. Certains travaillent depuis quarante ans. La chose amusante, c’est qu’il y a de plus en plus de gens qui le font, et dans le monde entier. On est face à un mouvement de société, plus encore qu’à un mouvement d’art. Quel mouvement artistique peut avoir eu une portée comparable ? Peut-être la figuration libre en 83-93. Avant cela, la figuration narrative, entre 73 et 83. Et encore avant, les nouveaux réalistes. Etc… Si on cherche les origines du street art, on peut aller jusqu’aux grottes de Lascaux ! Alors c’est vrai, la caverne s’est peut-être un peu développée…

Comment choisissiez-vous les lieux où intervenir ?

Parfois pour les petits labyrinthes, les mystères, les rencontres. Pour l’endroit exceptionnel, celui qui va donner la photo qui va rester longtemps. Celui qui rendra le plus de gens heureux. Mais aussi le recoin, la petite cour où habite la copine d’untel, la peinture qui va durer trente ans dans les catacombes… Un lieu, encore aujourd’hui, je l’aborde par l’émotion. J’ai récemment accepté de peindre une fresque sur un mur à côté du Palais de la femme, ce bâtiment dans le onzième arrondissement parisien. C’est un endroit que j’ai connu à plusieurs reprises dans ma vie. Etudiant, j’allais y manger, j’ai enseigné rue Faidherbe… Ce quartier est émotionnel pour moi, c’est l’un des premiers endroits où j’ai vécu. On en revient toujours à ses vingt ans…

© Jérôme Mesnager, La liberté guidant le peuple, 2016

La peinture d’Yves Klein a été l’un des grands chocs de votre vie. Pourquoi ?

Mais parce qu’il a écrit le premier chapitre d’un livre à continuer, ouvert à tous. Il est mort jeune, un an après ma naissance. Je vois ça comme un croisement, un passage de relais. Il a mis en place un courant d’idée pour changer l’art. J’ai eu envie de le prendre en main pour faire aussi mon petit travail. Quand j’ai eu l’âge qu’il avait quand il est mort, trente-six ans, j’ai fait une petite fête. En me disant que je n’avais pas fini ce que j’avais à faire, que j’allais continuer à vivre et à travailler, pour essayer de passer le relais à quelqu’un.

Mais que vous a-t-il appris ?

La notion d’absolu dans l’art. Cette considération que l’art est une chose importante. Il y a tellement de gens, aujourd’hui, qui s’en foutent complètement de l’art, et qui pourtant créent des trucs… Si on respecte l’art, on crée avec une certaine gravité, qui est belle – même si on est en train de rigoler, de barbouiller. Si on comprend ce qu’est l’esprit dans l’art, le geste est empreint de ce sens de la responsabilité qui est magique. Klein a mis le doigt sur cette magie.

Vous parliez de vos rencontres de jeunesse avec des peintres…

L’un des plus importants a été Robert Malaval – ce fou qu’il était, déchaîné de passions tumultueuses, de rage de vivre, la tête envahie par le rock’n’roll et les mouvements punks de la fin de sa vie. Cela a correspondu au moment où j’ai commencé à peindre – encore un hasard. La rencontre avec lui a été un déclic très fort. L’avoir vu se déchaîner sur ses tableaux, avec la rage d’exprimer les derniers instants, l’énergie ultime, la force du kamikaze, de celui qui sait qu’il doit mourir et qui veut faire plus que tout ce qui a jamais été fait. Cette folie pure m’a saisi dans mon cœur d’adolescent. Elle m’a donné envie de peindre toute ma vie. Elle m’a fait comprendre que je ne pourrai jamais rien faire d’autre. Que peut-être j’aurais raté beaucoup d’autres choses, mais que celle-ci, je n’aurais pas intérêt à la rater.

Vous êtes en constant dialogue avec l’histoire de l’art – vous avez souvent réinterprété les chefs-d’œuvre du passé avec le corps blanc…

Oui, mais ce qui m’intéresse, c’est aussi le dialogue avec les gens de mon époque, et peut-être du futur. J’ai le même discours que quand j’avais vingt ans. A partir du moment où j’ai choisi ma façon de peindre, ça m’a permis de rester le même bonhomme.

Vous avez toujours aimé les collaborations – avec Nemo, Mosko et associés… Et aujourd’hui ?

Plus récemment, il y a eu Artiste ouvrier, qui à seulement trente ans, est un artiste fantastique. Il ne se contente pas de mettre la peinture à l’intérieur de son pochoir et de s’en aller. Il jongle avec ses couleurs… Il rejoint celui qui m’a le plus fasciné en peinture quand j’étais gamin, Jean-Pierre Le Boul’ch… Artiste ouvrier, nous nous étions vus en 2005, pour « Section urbaine », une exposition qui comptait tout ce que l’art de rue pouvait avoir de plus fort à ce moment-là. Entre autres Nemo, les Mosko, Jean Faucheur, Jef Aérosol… Ernest Pignon-Ernest venait justement de lui parler de Le Boul’ch, dont il ne connaissait pas le nom. Je lui ai raconté, moi aussi, quelle magie d’homme c’était…. Le Boulch’ et lui ne se sont pas connus, mais ils sont connectés par l’instinct. Artiste ouvrier est un très grand peintre. Lui-même, je pense, ignore la portée de sa propre peinture.

© Jérôme Mesnager // Courtesy Galerie Audet, Colmar, 2017

Ignorer la portée de son propre travail, cela vous paraît préférable ?

Oui, je pense que c’est nécessaire pour être spontané. La création demande une innocence. Ce n’est pas à l’artiste de donner la vraie nomenclature de son travail, mais aux autres. L’artiste doit continuer à inventer, être joyeux. Il a besoin de sa joie pour créer. Celui qui a trop conscience de sa responsabilité risque d’être bloqué par la peur. Le plus beau de la création se fait dans l’insouciance. Le gars qui commence à savoir ce qu’il fait, à lire un peu ce qu’on écrit sur lui, doit être capable de l’oublier. Pour, au moment où il a une peinture à faire, être purement lui-même. La vraie peinture, pour être belle et heureuse, doit se faire sans arrière-pensée. Comme tout acte de la vie.

Vous avez peint sur toile avant d’aborder la rue, et vous multipliez les supports. Comment naviguez-vous entre ces différentes dimensions ?

En procédant de la même façon. Il faut de l’émotion, toujours. Sans émotion, il n’y a pas d’œuvre. Sans émotion, l’acte n’est plus vraiment un acte, il devient un simple geste. Et c’est une chose qui se partage, sinon elle n’existe pas. Autrement on devient les acteurs égoïstes d’un monde incertain, ce qui n’est pas mon but.

Sophie Pujas

- Pour en (sa)voir davantage : • mesnagerjerome.free.fr

- Jérome Mesnager, Ma vie en blanc, Le voyageur éditions.

Articles liés

“Le Piaf Noir” fait revivre Edith Piaf et Barbara au Théâtre-Cabaret Les Rendez-Vous d’ailleurs

Paris, 1951, le cabaret La Fontaine des Quatre Saisons tenu par les frères Prévert. Barbara a 21 ans et demeure une illustre inconnue. Elle cherche un endroit où chanter et on l’oriente vers l’audition de La Fontaine des Quatre...

“Silences Amusants d’un Couple en Blanc ” à voir au Théâtre Victor Hugo

Silences Amusants d’un Couple en Blanc raconte le parcours de deux êtres traversant une histoire d’amour avec tout son lot d’aventures, banales ou romanesques. Car, avec Nozomi Horie et Takeshi Shibasaki, chaque situation vire au délire. Tout de blanc vêtus, ils délivrent un...

Le Théâtre Victor Hugo présente “Place aux jeunes !”, une journée dédiée aux compagnies émergentes

Le TVH poursuit son investissement auprès des compagnies émergentes. Persuadés que ces jeunes artistes insufflent un renouveau des formes du Geste, nous accueillons ces compagnies prometteuses, pour une journée riche en débats et découvertes ! Dès 14h30, café –...